固定資産管理は、主には以下2つの管理業務から構成されます。

- 1.減価償却の計算などの「会計上の管理」

- 2.棚卸しを通じた「現物管理」

前者の「会計上の管理」については、会計ソフトによる自動化が進んでいるのに対し、後者の「現物管理」は手作業が多く、システム化が難しい傾向にあります。

本記事では、組織の課題になりがちな「現物管理」に着目し、基礎知識と効率化の方法を探ります。

目次

固定資産管理とは?基礎知識を解説

固定資産管理とは、土地建物や機械装置、IT機器、車両、ソフトウェアなど、企業が保有する固定資産の全容を正確に把握し、管理するための管理体系のことです。

固定資産管理には「会計上の管理」と「現物管理」の二大業務がある

固定資産を管理する、というとき、減価償却の計算や固定資産税の申告などを思い浮かべる方も多いでしょう。これらは会計上の固定資産管理で、ERPや会計システムの固定資産管理機能を導入して処理するケースがよく見られます。

一方、固定資産管理では現物管理も同様に重要です。こちらは物品自体の管理を意味し、現物の配置場所・利用状況の把握や、年に1~2回行われる「棚卸し」などの業務を指します。

現物管理のみを指す場合、一般的には「物品管理」とも呼ばれます。

固定資産管理の目的とは?監査と内部統制について

なぜ組織は固定資産の保管点数や状態を、正確に把握しなければならないのでしょうか?

- 組織の経費削減

- 税額の算出および節税

- 資産の不正利用や情報漏洩の予防

主にはこれらの目的をもって固定資産管理は実施されます。以下に順に解説します。

管理目的1.無駄な経費の削減

現物管理には、会社の財産が有効活用されているかどうかをチェックして無駄な経費を削減するという第一の目的があります。

固定資産は「事業の用に供する」ことを前提とする会社の財産です。利益に貢献するために有効活用されなければなりません。

現物管理を怠った場合のデメリット

たとえば開発部門でPCが余っており、使用されずに複数保管されていたとします。それを知らない営業部門が新入社員全員分のPCを新規購入してしまった場合、開発部門が死蔵しているPCは使用されることのないまま放置されます。

このような経費増大を避けるために、会計上で管理している資産が実際に現場でどのような状態にあるのか、日頃からきちんと現物管理して把握しておく必要があります。

管理目的2.正確な税額の算出・節税

第二に、固定資産を適切に除却処理するため不要な資産を洗い出すという目的があります。

固定資産を廃棄する際、除却処理を行うと帳簿残高を固定資産除却損として経費計上できます。固定資産除却損には、取り壊し費用など除却にかかった費用も含めることができるため、金額が大きくなることも。こちらは節税の観点でメリットがあります。

現物管理を怠った場合のデメリット

現物管理が行き届いていないと、現場で誰にも使用されていない固定資産があることに、経理担当者は気付くことができません。当然、廃棄されることもなく除却処理もされないままになってしまい、必要以上の税金を払うことになります。

現物管理を徹底すれば、遊休品・修理中・廃棄予定など各物品のステータスを正確に把握することができます。経理担当者は正確な情報をもとに償却資産税を算出できるでしょう。

管理目的3.内部統制・セキュリティ対策

最後に、機密情報の漏洩や会社の財産の不正利用を防ぐという目的があります。

たとえば社員が顧客の個人情報にアクセス可能なPCを持ち出したまま紛失してしまえば、顧客の個人情報の流出につながる可能性があります。こうしたコーポレートガバナンスに通じる情報セキュリティ対策として、物品の貸出し・持ち出しを厳密に管理する必要があります。

オフィス移転や人事異動などにともない保管場所・使用場所に変更があった場合や、修理・廃棄によって稼働状況に変更があった場合には、管理台帳に随時記録し、物品現物と紐づけてルールに則って管理を徹底することが求められます。

ここまでのまとめ

- 固定資産は体系的な管理体制「固定資産管理」が必要である

- 固定資産管理には「会計上の管理」と「現物の管理」の二面がある

- 「会計上の管理」は文字通り会計に関わるので重要である

- 「現物管理」は「経費削減」「節税」「セキュリティ対策」のため必要である

管理対象「固定資産」の定義

固定資産管理の管理対象となる「固定資産」とは、そもそも何を指すのでしょうか。

「固定資産」は、会計上の概念です。一般的な企業では、PCやデスク、ソフトウェアやコピー用紙など、有形無形のさまざまな物品を所有していると思います。そうした物品のうち、一定の条件を満たすものを「固定資産」といい、貸借対照表の資産の部に計上します。

固定資産の基本要件と分類方法

次の条件をいずれも満たす物品は、固定資産に分類されます。

- 使用期間1年以上

- 取得価額10万円以上(※手数料・送料など取得に付随する費用を含めた額)

固定資産物品と消耗品の違い、固定資産物品と備品の違い

使用期間が1年未満のものや、取得価額が10万円未満のものは、会計上は「消耗品」として処理します。

また、後述する「一括償却資産」に該当する固定資産を「備品」として区別して考える場合があります。

固定資産は消耗品などと異なり、購入時に一括で費用として計上することができません。ルールに則り耐用年数に応じて減価償却し、数年に分けて費用として計上しなければなりません。

固定資産物品の種類

固定資産物品には、有形固定資産と無形固定資産の2種類があります。基本的な要件をおさえましょう。

有形固定資産とは?無形固定資産とは?

固定資産のうち、実体のあるものを有形固定資産、実体のないものを無形固定資産といいます。たとえば、自社ビル、社用車、PCは有形固定資産、特許権は無形固定資産となります。

サーバーは少し複雑で、実体のある物理サーバーは有形固定資産、実体のない仮想サーバーは無形固定資産となります。

償却方法の違いによる税法上の固定資産の分類

税法上は、償却方法の違いにより、固定資産を次の3つに分類することができます。

条件によっては、どの償却方法で処理するか選べる場合があるので、節税の観点から最適な処理方法を選択する必要があります。

減価償却資産・一括償却資産・少額減価償却資産の違い

| 減価償却資産 | すべての固定資産において選択可能。取得価額を耐用年数に応じて分割し、1期分ずつ費用として処理する。償却資産税の課税対象となる。 |

| 一括償却資産 | 20万円未満の固定資産において選択可能。取得価額を3年で均等に分割し、毎年1/3ずつ費用として処理できる。償却資産税の課税対象にはならない。 |

| 少額減価償却資産 | 中小企業にのみ認められている特例によるもので、30万円未満の固定資産において選択可能。消耗品などの場合と同様に、取得時に一括で費用として処理できる。償却資産税の課税対象となる。 |

固定資産管理のやり方(仕事内容や業務フロー)

固定資産管理業務の全体的な手順や具体的な仕事内容を確認しましょう。

基本的な流れは以下のとおりです。

- 1.固定資産管理台帳を作成する

- 2.組織内のすべての資産を棚卸しする

- 3.固定資産ラベルを出力し、すべての資産に貼り付ける

- 4.固定資産管理マニュアル・ガイドラインを策定し、周知する

手順1.固定資産管理台帳を作成する

固定資産管理の要は「台帳」にあります。社内の固定資産に関するすべての情報を、固定資産台帳に集約して一元管理しましょう。

もしエクセルなどですでに運用している管理台帳が社内にあれば、それを使用しても構いません。新規作成する場合には、使いやすいオンライン台帳の作成をおすすめします。

手順2.組織内のすべての資産を棚卸しする

固定資産管理台帳の作成後、会社が現在保有している固定資産の実態を把握するための「棚卸し」を実施します。

一般的に棚卸しとは、台帳の記載どおりに現物が管理されているか目視確認する作業を指しますが、ここでの「棚卸し」は、新規作成した台帳に、各固定資産の情報を入力していく作業になります。

現物を確認しながら、名称や型番、取得金額、取得年月日、管理部門、管理責任者などの情報を入力しましょう。具体的な実施方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

棚卸し業務で使用する棚卸表の作成方法については、以下の記事を参考にどうぞ。

手順3.固定資産ラベルを出力し、すべての資産に貼り付ける

現状把握のための棚卸し作業と合わせて、固定資産管理用のシール(固定資産ラベル)を物品に貼り付けましょう。

管理シールは、固定資産管理番号を記載したラベルのことで、個々の固定資産を判別するために欠かせないものです。管理番号のほか、取得日や保管場所など、いくつかの予備情報を記載しておくと便利です。

原則として固定資産に直接貼り付けますが、貼り付けることができない物品に対しては、カード形式のものに貼り付けて吊るすなど、工夫が求められます。

手順4.固定資産管理マニュアル・ガイドラインを策定し、周知する

最後に、固定資産管理規程(ルール)を作りましょう。

固定資産管理を仕組みとして機能させるには、固定資産を管理するためのルールやマニュアルが求められます。現場スタッフから経理担当者まで、全スタッフが理解できるガイドラインを策定し、仕組み化するとよいでしょう。

とくに固定資産の取得や廃棄については、最低限のルールを作り、周知することが必要です。

ここまでのまとめ

- 固定資産管理の始め方は、台帳作成→棚卸し→シール貼付→管理規定策定の4段階

- 固定資産管理が仕組みとして機能するよう、運用のルールを周知することが重要

固定資産管理を効率化できるシステムやアプリとは?

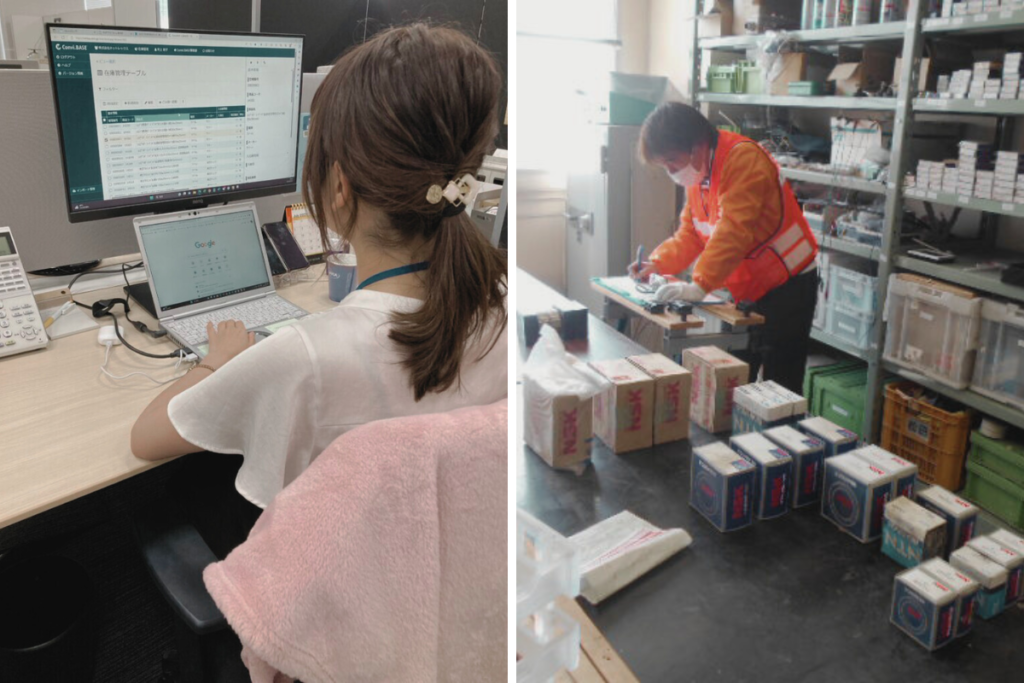

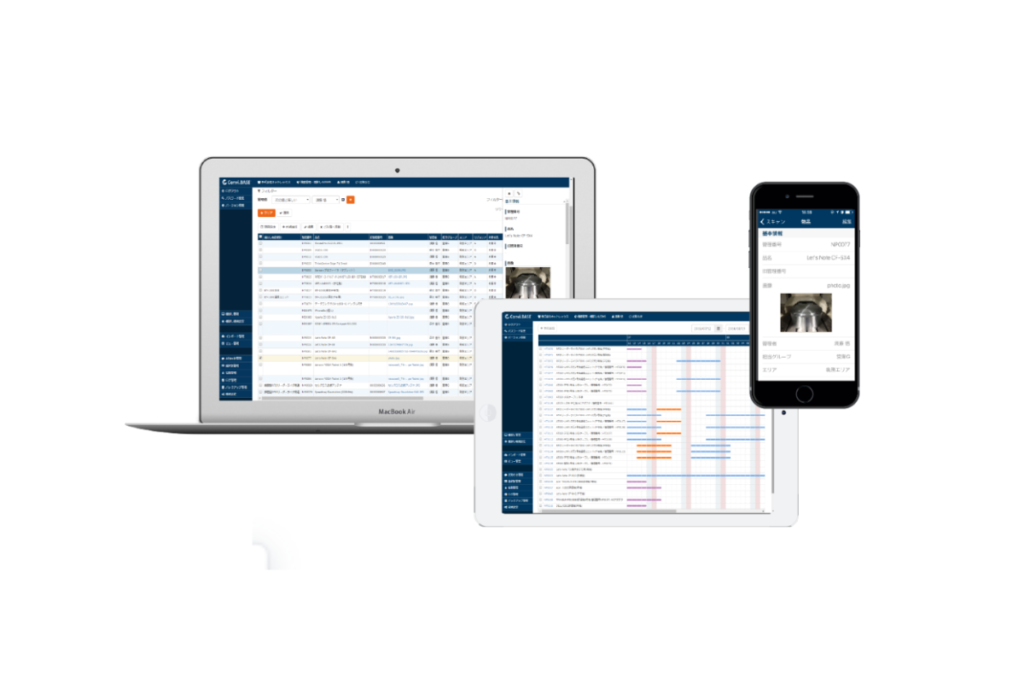

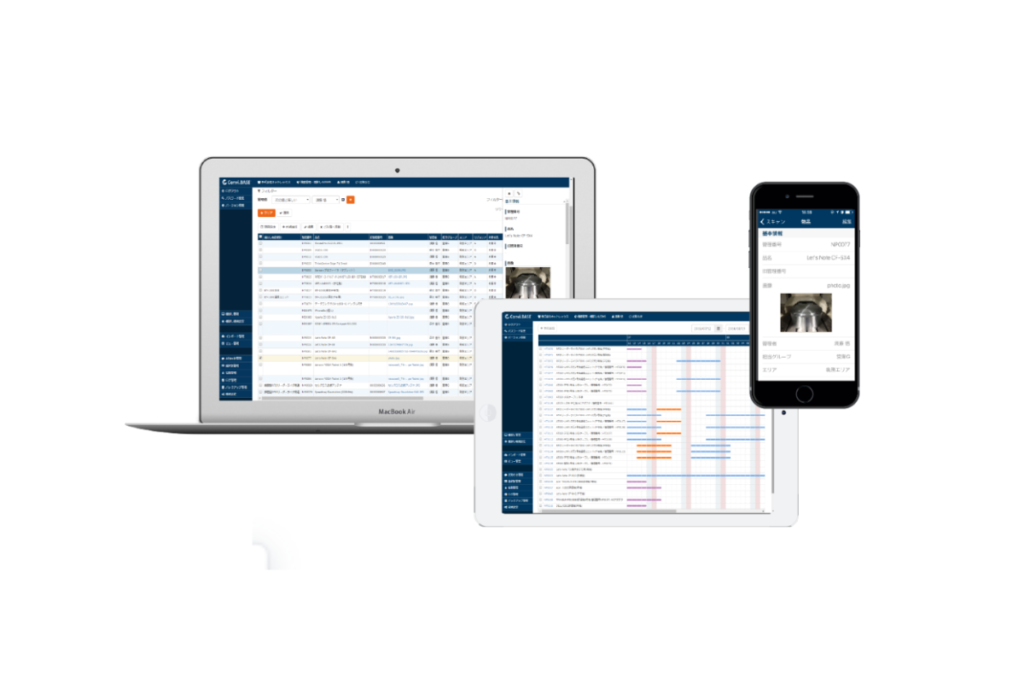

固定資産管理システムとは、日常の物品の貸出し管理はもちろん、年に数回ある棚卸し業務も人に代わって自動処理できるシステムです。

オンライン台帳やクラウド台帳と呼ばれるものを利用し、現物と紐付けながら台帳上で資産を一元管理することができます。

固定資産管理システムや固定資産アプリの導入効果

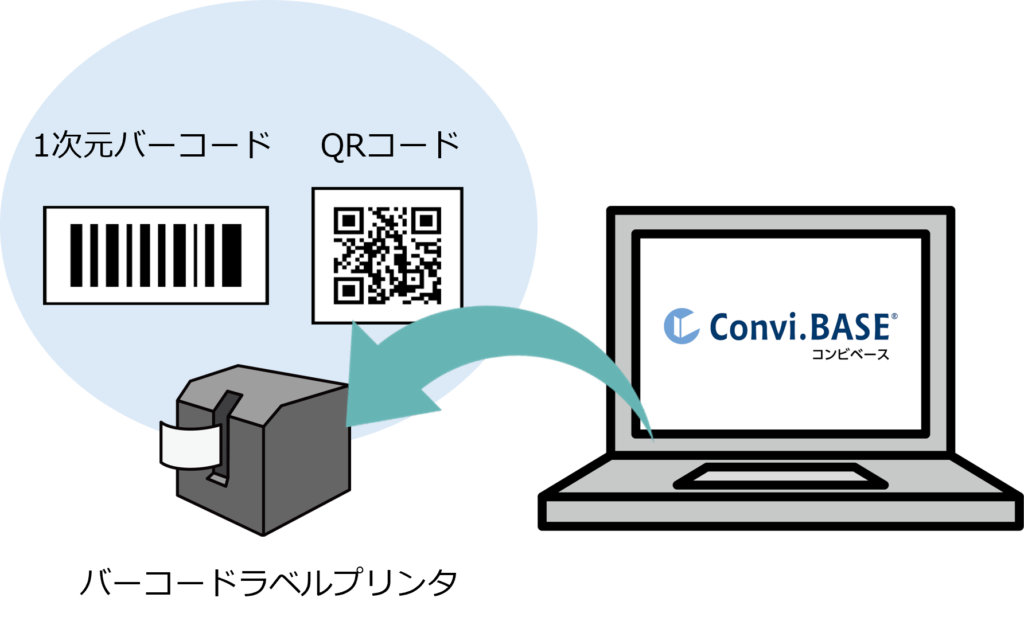

固定資産管理システムを導入すると、スマホやハンディスキャナーをかざして自動的にQRコードなどを読み取るだけで、物品情報の編集はもちろん、棚卸し作業などもらくらく完了できるようになります。

組織のあらゆる場所に散らかっている物品も、情報はすべてオンライン台帳上で一元管理されます。

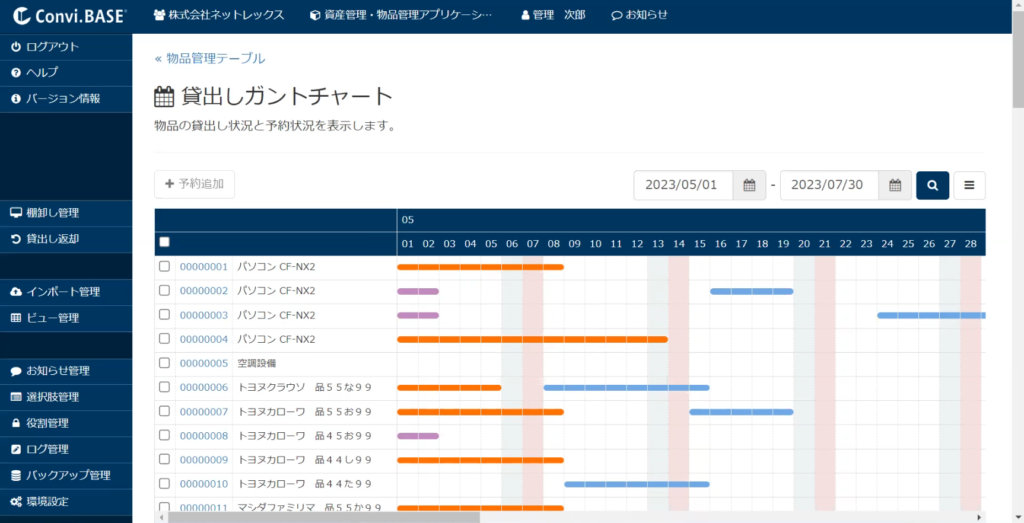

貸出し管理も予約管理も、わかりやすくスケジュール表示され、効果的に現物管理することが可能です。

管理の開始もらくらくで、プリンターでまとめてシールを出力することができます。

固定資産が散らばっている組織でも、入力・貼り付けの作業に手間取らず、システムを使えばスピーディーに固定資産管理をはじめることができます。

固定資産管理業務の運用方法〜1.定期業務の流れ〜

台帳作成、資産情報入力、シール貼付、管理規程作成まで完了したら、あとは何もしなくてよいか……というと、もちろん、そんなことはありません。

固定資産管理は、一度始めると定期的に作業が発生します。ここからは運用フェーズにおける固定資産管理の業務フローについて、「定期業務」と「日常業務」に分けて解説します。

定期業務1.事業年度の終了前に設備投資計画を立案する

事業年度の終了前に、来期の設備投資計画を策定しましょう。設備投資計画とは、どのような固定資産を、いつ頃、いくらで取得し、また投下資本はいつまでに回収されなくてはならないか、全体管理するためのスケジュールです。

経営計画の数値目標を鑑みて立案するため、各数値目標を持たされている責任者がそれぞれ立案し、上長に承認を得ていく体制で運用している企業が多く見られます。

定期業務2.固定資産を棚卸しする(定期実査)

会社が保有する資産のステータスを正確に把握するため、定期的に現物確認を行います。年次で実施する企業が多いでしょう。

棚卸し作業の担当者は、実際に固定資産現物が置かれている現場まで行き、状態や保管場所などをひとつずつ目視で確認して、台帳の記載と整合しているか照合します。

たとえば台帳には記載があるのに、現場には存在しない固定資産が見つかった場合には、現場担当者に確認したうえで「紛失」「破棄」などステータスを更新します。置き場所・保管場所が変わっていた場合は、台帳情報を実態に即した内容に変更するなどします。

定期業務3.現物照合の結果を会計処理する

すべての現物照合が完了したら、台帳の内容を会計・経理部門の担当者まで共有します。

会計・経理の担当者は、データの共有を受けたあと、台帳の内容に応じて減価償却の計算や不要な固定資産の除却処理を行います。

固定資産管理業務の運用方法〜2.日常業務の流れ〜

日常業務は、従業員が働く現場で上記いずれかの事象が発生し、従業員から報告を受けたタイミングで都度実施します。

日常業務1.新たに固定資産を取得するとき

新たに固定資産を取得する場合は、以下の流れで対応します。

| 1. 事前検討 | 資料請求、見積りの取得などにより、最適な製品、最適な取得形態(購入/リース)を決定する |

| 2. 発注 | 見積りや稟議を通して職務権限規程上の決裁者に承認を得た上で発注する |

| 3. 検収 | 発注書、納品書、現物を照合し、不備・不良、品質・性能の相違などがないか検品を行う。契約書、保証書、マニュアルなどの重要書類を規程に従い保管する |

| 4. 台帳登録 | 名称、管理部門、保管場所、取得価額など、管理に必要な情報を固定資産管理台帳に登録す |

| 5. 管理ラベル貼付 | 固定資産管理番号を記したラベル(シール)を発行し、固定資産現物に貼付する |

日常業務2.固定資産が故障・破損したとき

稼働している固定資産が故障したり破損したりしたときは、以下の流れで対応します。

| 1. 保証・保険の確認 | 物品の状態を踏まえ、適用できる保証や保険が無いか確認する |

| 2. 対応方法検討 | 修繕する場合と買い替える場合のコストを比較し、最適な対処法を決める |

| 3. 発注 | 修繕または再購入の発注を行う。保険や保証オプションが付与されておらず、付けた方が維持コストを下げられそうな場合は、それらの契約手続きを行う |

| 4. 台帳更新 | 状況に応じて「修繕中」「廃棄」など固定資産台帳の記載内容を変更する |

日常業務3.固定資産が不要になったとき

稼働している固定資産が現場で不要になったときは、以下の流れで対応します。

| 1. 対応方法検討 | 今後(他部門も含め)自社で使用する可能性がある物品の場合は「遊休品」として別途保管する。自社で使用する可能性がない物品の場合、「売却」と「廃棄」のどちらで処理するか決める |

| 2. 遊休/売却/廃棄の実施 | 「遊休品」とする場合、所定の遊休品保管場所に物品を移動させる。「売却」「廃棄」の場合、法令や社内規程に則り最適な方法で売却や廃棄手続きを進める |

| 3. 台帳更新 | 状況に合わせて「遊休資産」「廃棄」「売却」など固定資産台帳の記載内容を変更する |

固定資産管理業務の実務の学び方

固定資産管理に初めて従事する場合、全体の流れを体系的に学んでおくと、のちのち体制構築や運用がしやすくなります。

- セミナーに参加する

- 専門書を通読する

- ガイドブックを読む

など、さまざまな学び方があります。個人に合った学び方で固定資産管理の基礎知識を深めましょう。

固定資産管理の無料セミナーとは?

固定資産管理セミナーは、会計・税務の専門家が主催するものから、棚卸し業務などの現物管理のプロフェッショナルが開催するものまで、多種多様にあります。

ほとんどの場合、無料で指導を受けることができます。情報収集はもちろん、参加者たちの間で意見交換をする機会が設けられているものや、システム化について相談できる会もあります。

おすすめの専門書『そこが知りたい! 固定資産管理の実務』(中央経済社)

専門書を通読すると、実務の全体像がわかり、個別の業務に対する理解もより深まります。

固定資産管理業務に関する専門書のうち、もっともおすすめなのは『そこが知りたい! 固定資産管理の実務』です。

著者は公認会計士の方々ですが、会計上の実務に限らず、現物管理の方法まで幅広く解説があります。

アウトソーシングせずに固定資産を自社で管理している企業はとくに、社内に一冊あると便利でしょう。輪読したり、定期的に勉強会を開いたりするのもおすすめです。

「棚卸し効率化ガイドブック」小冊子PDF

固定資産管理のプロフェッショナルである株式会社コンビベースでは、無料ダウンロードできるガイドブックをご用意しております。

棚卸し作業を効率化したい組織の皆さまはぜひ、弊社のまとめたガイドブックを読んでみてください。お名前とメールアドレスだけの簡単なフォームに入力するだけで、無料ダウンロードが可能です。

【無料プレゼント】棚卸し効率化ガイドブック

固定資産の棚卸しを効率化したいとお考えの方へ、基礎からわかる「棚卸し効率化ガイドブック」小冊子PDFを無料プレゼントしております。

非効率になりがちな固定資産管理の注意点

ここまで読んでわかるように、固定資産の管理にはとにかく手間と時間がかかります。しかし企業は経営上、固定資産管理から逃れることはできません。

目視確認など、なにかと人海戦術で実施されやすい現物管理は、どうすれば効率よく運用できるのでしょうか。この章では固定資産管理の中でも現物管理作業を効率化する3つのポイントについて解説します。

効率化の方法1.固定資産管理業務をアウトソーシング(外部委託)する

固定資産管理に関するすべての業務から解放される方法のひとつに、アウトソーシングがあります。自社リソースを一切使わずに固定資産を管理したい企業は、まず外部委託を検討するとよいでしょう。

固定資産管理のプロフェッショナルであるConvi.BASE(コンビベース)では、資産物品管理のアウトソーシングサービスを実施しております。

長年の知見をもとに正確に効率よく現物管理を行うメソッドを組み立て、管理技術を熟知した専門チームを立ち上げました。利用企業の作業負担は限りなくゼロに近くなります。

効率化の方法2.物品管理システムなどのソフトウェアを導入する

エクセルなどで手作業で台帳をつくり運用している企業におすすめなのは、固定資産管理システム(物品管理システム)の導入です。業務効率化の一般的な手段として、多くの企業に普及しています。

実際に「固定資産管理システム」と呼ばれる製品は数多く存在しますが、注目すべきポイントは「現物管理」の機能が備わっているかという点です。

もっとも多くの人員と時間がかかるのは、実査・棚卸しをはじめとする現物管理業務ですから、現物管理から効率化を始めなければ、人員・時間の大幅な節減が困難になります。しかし固定資産管理システムの中には現物管理機能を備えていないものもあるため、よく確認してから選定するとよいでしょう。

物品管理システムのConvi.BASE(コンビベース)は、現物管理に特化したクラウドサービスです。現物管理をオンライン上で半自動化できるシステムを、月額55,000円から導入することができます。

効率化の方法3.より低コストで済む効率化アプリを利用する

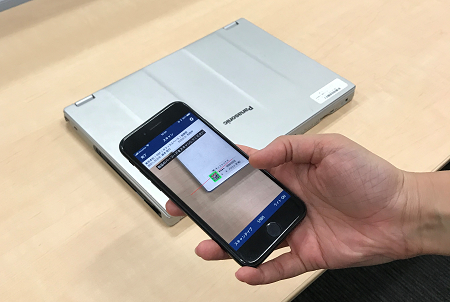

固定資産管理のシステム化には興味があるけど、高価な端末を導入するのは難しい…という方や、現場で使う社員が簡単に管理できる環境を作りたい…という方におすすめなのは、スキャンで棚卸しできるスマートフォンアプリの利用です。

現物管理でもっとも人員と時間がかかるのは「棚卸し作業」です。スマートフォンのQRコード読み取り機能などを利用して目視確認を処理できれば、固定資産管理にかかる人員・時間を節減することが可能になります。

バーコードやQRコードを専用アプリで読み取るだけで棚卸しできる Convi.BASE(コンビベース)の資産棚卸しスタートアプリは、面倒な棚卸し作業を一瞬で完了することができます。

初期費用0円・低コスト・短期間で導入することが可能です。導入企業の多くは、棚卸しにかかる作業時間を人日換算で50分の1から200分の1まで、桁違いに短縮できている実績があります。

【固定資産管理に必見!】ガイドブック無料プレゼント

お名前とメールアドレスの入力だけで、今すぐガイドブックを無料ダウンロード可能です。固定資産管理の効率化にご興味のある方は、以下のフォームよりお気軽にどうぞ。