オフィスの備品管理、店舗や倉庫の在庫管理、メーカーの資材管理など、あらゆる現場においてバーコードや二次元コード(QRコード)による物品管理は普及しており、管理業務を効率化する技術として活用されています。

近年はスマホアプリを使って気軽に導入できるようにもなりました。本記事では、バーコードを活用した在庫管理や備品管理のメリット・デメリット、業務への導入方法、実際の活用事例などをご紹介します。

目次

在庫管理や備品管理にバーコードを導入すると?

バーコード管理とは、一次元コードや二次元コード(QRコード)を活用した在庫管理や備品管理における管理手法です。

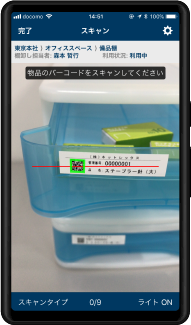

発行したバーコードをあらかじめ物品に貼り付けておき、ハンディスキャナーやスマートフォンを利用してそれをスキャンすることで、物品の移動、入出庫、貸し借りなどの現物データを、システム上で一元管理します。

エクセル管理や紙管理との違い(自動認識技術)

バーコードなどの自動認識技術を導入しない場合、エクセルや紙を使って物品管理することになります。

人が手作業で管理すると、ヒューマンエラーが発生しやすくなります。現物を目視確認する段階でのミス、台帳への記帳段階でのミス、棚卸し作業時の運用ミスなど、あらゆるフェーズにおけるエラー発生の余地を残すことになります。

一方、バーコード管理では、自動認識技術によってエラーを抑えることができます。情報の読み取り後には所定のアクションを実行するようシステム設計することも可能で、ITやDXの文脈でも活用事例が広がっています。

物品管理に利用するバーコードの種類

バーコードは自動認識技術のひとつで、端末をかざすだけで情報を読み取ることができます。

私たちにとって身近なバーコードと言えば商品のパッケージに印刷されている「JANコード」ですが、JANコード以外にも「code39」「code128」など、様々な規格が存在します。

バーコードとQRコードの違い

バーコードとは、縞模様状の黒線により数字や文字を表現した一次元コードです。こちらの図のようなコードを思い浮かべる方が多いでしょう。

一方QRコードは二次元コードで、縦横の2方向のドットで構成されています。比較的新しく開発されたコードで、一次元コードと比べると約20倍ものデータを保存することができます。

バーコード管理を導入しやすい業務内容とは?

バーコード管理の仕組みは、たとえば、次のような業務に活用することができます。

- オフィスの固定資産物品の棚卸し

- 倉庫における在庫の入出庫記録や数量把握

- 製造拠点での生産工程の進捗状況記録

- 輸送・配送状況のトラッキング

- 店舗での商品の売買記録

- 備品庫・資料室からの持ち出し・返却記録

5つの分野別・バーコード管理の導入方法

バーコード管理を導入しやすい5つの分野

バーコード管理は、さまざまな業務に活用されています。上記5つの業務領域における、バーコードの活用方法とバーコード管理の具体例を紹介します。

1. 在庫管理にバーコードを活用する方法

小売・卸売業や流通業においては、すでに幅広い領域でバーコードによる管理が取り入れられています。

ほとんどの事業者は、バーコード読み取り機能を備えた在庫管理システムを導入するか、自前の管理システムにバーコード読み取り機能を実装することで、バーコードによる管理を実現しています。

在庫管理システムによるバーコード管理の導入例

導入業務例1.入出荷(入出庫)

- ケースやパレットに商品を識別するためのバーコードを貼っておきます。

- 倉庫への入出庫を行うときは、ケースやパレットのバーコードを読み取ります。

- これにより、倉庫内に何の商品在庫がいくつ保管されているか正確に把握することができるようになります。また、入出庫日時、作業者、数量などの情報を使って、期限管理や作業者ごとの業績把握などに活用することもできるでしょう。

導入業務例2.検品作業

- 商品の入荷時、個体を識別するバーコードを発行し貼付しておきます。

- 検品作業を行い、合格商品と不合格商品を仕分けます。

- それぞれバーコードを読み取り、データベースに記録します。

- これにより、検品済/未検品の在庫数を把握できます。検品作業の回数や頻度の判断、歩留まり率やどのタイミングで商品不良が起きたのかを把握することなどにも役立てることができるでしょう。

導入業務例3.販売記録

- 店舗の商品陳列時、各商品のバーコードを読み取り、どの商品をいくつ陳列したかデータベースに記録しておきます。

- 商品が売れたら、決済のタイミングでバーコードを読み取ります。

- これにより、どの商品がいくつ売れたか、陳列棚に何点残っているか、といった情報を把握することができます。また、1日単位の売上金額や販売員ごとの業績、陳列棚ごとの回転率などを把握することも可能になります。

導入業務例4.数量管理

- バーコードの読み取りにより、入出荷(入出庫)や検品、販売などの記録をリアルタイムでデータベースに集めることで、どの商品在庫がどこにいくつ残っているか、常時把握することができます。

- どの商品を、いつ、どの倉庫からどの店舗に運べばよいか、いつ、いくつ発注をかければよいか、などの判断を的確に下すことができるようになります。

導入業務例5.棚卸し(実地棚卸)

- 陳列棚や倉庫のバーコードを一斉に読み取ります。

- システム上で、読み取り結果とデータベースの記録を自動照合します。差異があれば、読み取り結果に従ってデータベースを更新します(なお、バーコードの読み取り結果は、入出庫や販売の都度データベースに同期されるため、帳簿棚卸はいつでも自動で完了している状態になります。別途、複数の帳簿や台帳を突き合わせて在庫数量を計算する必要はありません)。

- ハンディスキャナーごとに作業者を割り振ることで、どの商品の棚卸しを誰が担当したか記録することもできます。

導入業務例6.ロケーション管理

- 倉庫・保管庫や店舗の棚に、ロケーション情報用のバーコードを貼付しておきます。

- 商品在庫の入出庫や陳列時、商品のバーコードとあわせて棚のバーコードを読み取ります。

- これにより、どの棚に商品が入庫・陳列されたか、どの棚の商品が出庫・販売されたかを記録することができます。また、倉庫や店舗のマップを表示し、どの棚の在庫が減っているかをビジュアライズする、といった活用も可能になります。

2. 固定資産管理にバーコードを活用する方法

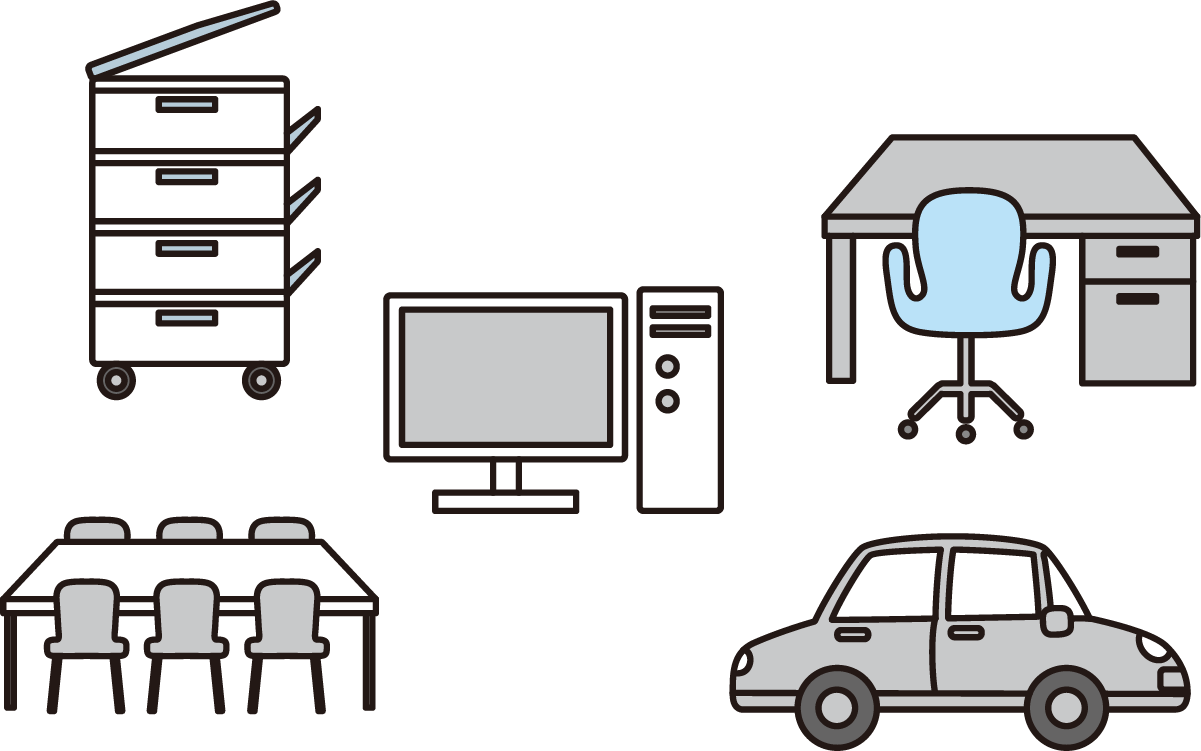

固定資産管理(備品管理)とは、企業などの組織が保有するさまざまな資産物品を、法令や社内規定にのっとって適切に管理・監督する業務のことをいいます。資産物品の紛失、外部流出、横領などを防いだり、適切な設備投資の判断をしたりする目的で行われます。

固定資産管理の主な業務には、

- 年に1〜2度ほど実施する棚卸し

- 固定資産物品の新規購入

- 既存物品のメンテナンス・廃棄、貸出し・返却管理

- 減価償却の算出・固定資産税の納付

などがあります。固定資産や社用備品を新たに取得したり、廃棄したりするたびに、台帳や管理表への記録が必要です。

固定資産管理システムによるバーコード管理の導入例

固定資産や備品の管理では、状況を正確に把握するために、資産物品のひとつひとつに管理ラベルを貼りつけて個体を識別します。

そのため、保有する物品の数が一定数を超えると、管理に膨大な時間・人員が必要となり、経営上の大きな負担となる例が少なくありません。

そんな状況を反映して、昨今では管理ラベルにバーコードを用いて、バーコードのスキャンにより棚卸しや廃棄、移動、貸出し・返却の管理などを行う事業者が増えています。

在庫管理の例と同様、バーコードに対応した物品管理システムを導入することで、バーコードによる資産管理を実現している例が多くなっています。

導入業務例1.固定資産の棚卸し

- あらかじめすべての固定資産物品にバーコードを貼付しておきます。直接貼れない物品には、カード状のタグをぶら下げたり、保管場所の棚に貼り付けたりするなどの代替策で対応します。

- 新たな資産物品の取得したら、その都度バーコードを発行して貼り付けておきます。

- 固定資産の実査(実地棚卸)時は、スマホやハンディスキャナーで資産物品のバーコードを一斉に読み取ります。読み取り結果はデータベースの記録と自動的に照合され、差異があれば、読み取り結果に従ってデータベースを更新します。

- これにより、棚卸し作業は目視確認・手入力からバーコード読み取りに転換します。帳簿との照合・反映作業はシステム上の自動処理となるので、人が手を動かしたり頭で判断したりする必要が無くなります。

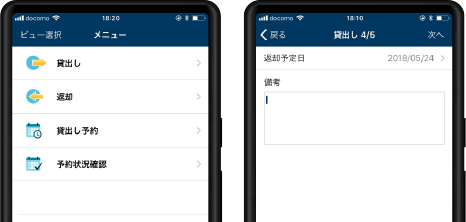

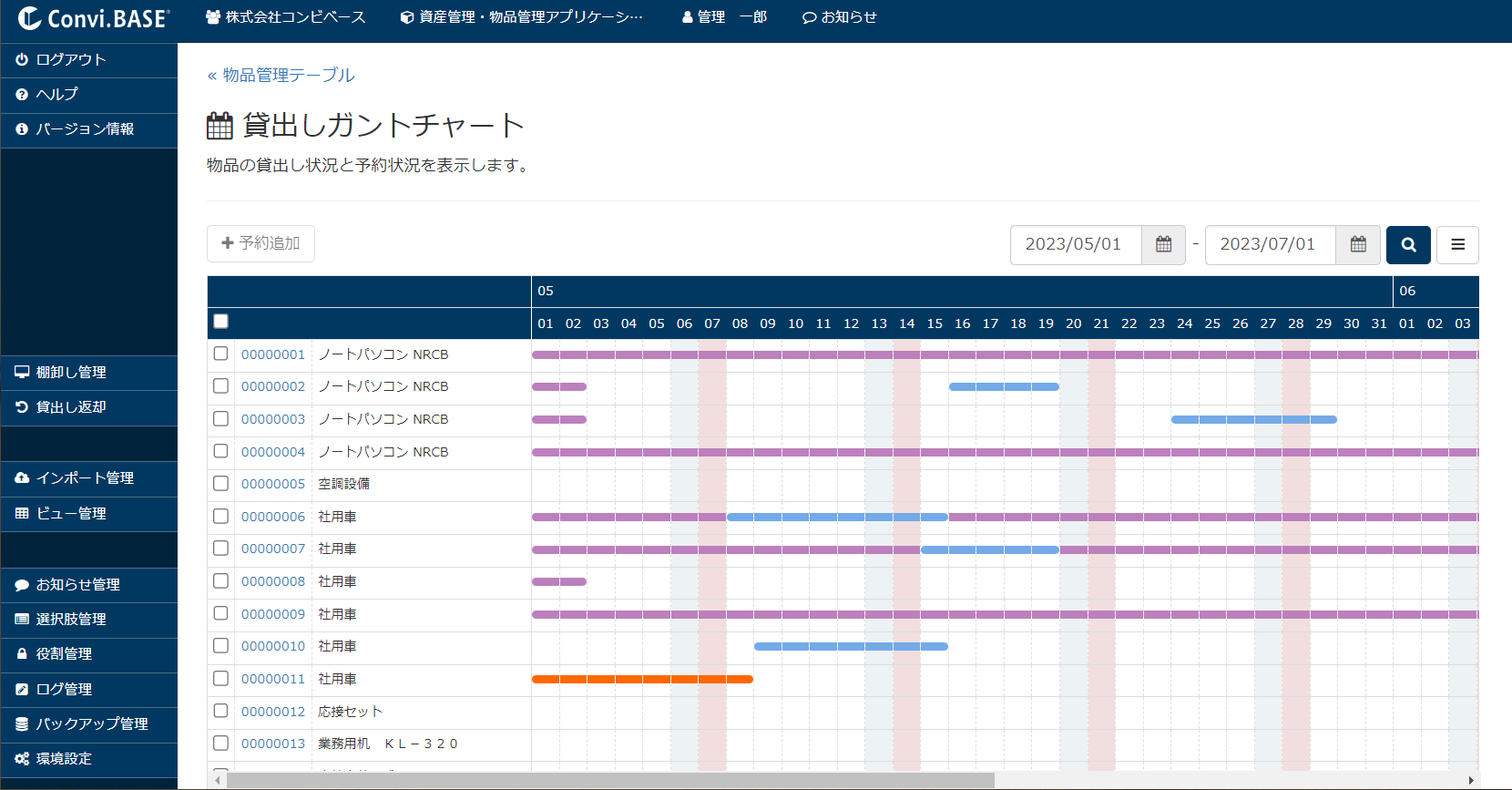

導入業務例2.貸出し・持ち出し管理

- あらかじめ対象の資産物品にバーコードを貼付しておきます。

- 資産物品の貸出しや持ち出しを行う際は、その都度バーコードを読み取って、データベースのステータスを「貸出中」「持ち出し中」などに変更します。返却期限や持ち出しした従業員情報を併せて記録するのもよいでしょう。

- 返却時、再度バーコードを読み取ることで、データベース上のステイタスが「返却済」に更新されます。

- これにより、その物品を・いつ・誰が持ち出したか、いつ返却される予定なのか、いまどこにあり、誰が管理しているのか、といった情報を可視化することができます。

導入業務例3.修理・廃棄などの管理

- あらかじめ対象の設備や物品にバーコードを貼付しておきます。

- 設備や備品の修理・メンテナンス、廃棄、譲渡などを行う際は、バーコードを読み取り、状況に応じてステイタスを変更します。

- 修理・メンテナンスや廃棄、譲渡などが完了したら、再度バーコードを読み取り、ステイタスを更新します。

- これにより、自社で保有している設備や備品の修理(メンテナンス)や廃棄などの情報を、すぐに全社的に共有することができます。

これらの情報は、社内のあらゆるメンバーに常時共有されていなければ、生産に遅れが生じる、決算書の記載内容が事実と乖離したものになる、固定資産税や自動車税などの税金を必要以上に多く支払ってしまう、などの弊害を引き起こすことがあります。

いつでも、社内の資産物品の状況を可視化できる状態になっていることが重要です。

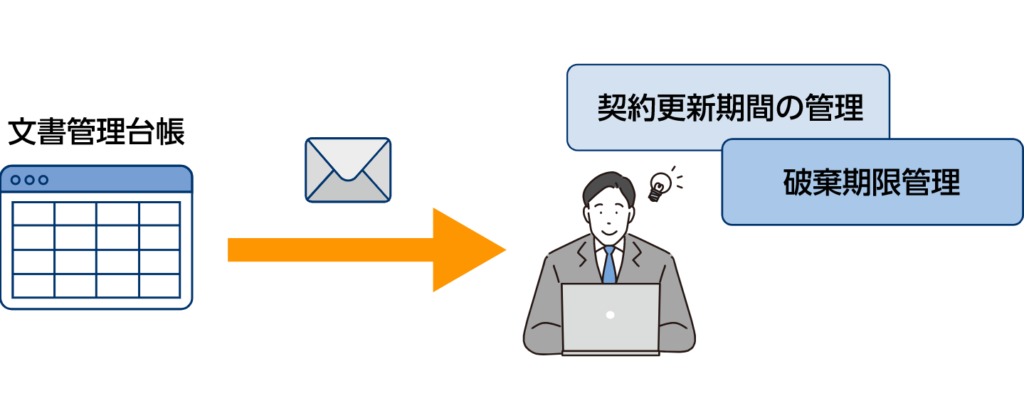

3. 文書管理にバーコードを活用する方法

文書管理とは、事業を行う上で発生するあらゆる書類を、関連する法令や社内規定に即して適切に管理・監督する業務のことをいいます。

法令で数年間の保管を義務付けられている重要文書は多くあります。また、取引に関する機密情報を記載した契約書など、紛失や不正持ち出しを防ぐ必要のある文書も少なくありません。

こうした文書の管理は、利益を生み出すことに直接的には繋がらないため、管理にかかる時間や人員はできるだけ少なく抑えたいと考える事業者が多くなります。

ただし、疎かにすると法令違反と見做されたり、権利を守れなくなったりするリスクがあり、管理の正確性を犠牲にする訳にもいかない業務領域のひとつとなっています。

そうした理由から、バーコード管理により、精度を高めて管理を効率化する事業者が増えてきています。

導入業務例・重要文書の保管

文書管理では、「書類の種類」や「保管期限」などの情報を印字した管理ラベルを、保管箱やフォルダに貼付して管理するケースが多く見受けられます。

この管理ラベルにバーコードを用いることで、次の効果を期待できます。

- 棚卸しが、目視確認・手打ち入力作業からバーコードの読み取り作業に変わり、効率化します。

- データベース上で、文書のステータス(持ち出し中、廃棄予定など)や原本の所在情報を簡単に参照・更新できます。

- いつ文書の保管を開始し、誰が持ち出したか、などの履歴を蓄積することで、機密情報の漏洩を防いだり、トラブル発生時の原因究明や、責任の所在の特定に役立てたりすることができます。

4. 蔵書管理にバーコードを活用する方法

図書館、教育機関、資料館、レンタルDVD・Blu-rayショップなどの施設では、資料や光ディスクの貸出し・返却管理にバーコードが使われていることが多いです。

みなさんも、図書館で借りた本の表紙に、バーコードが貼り付けられているのを目にしたことがあるのではないでしょうか。

蔵書管理のポイントは、複数ある同じタイトルの個体を、個別に識別して管理しなければならない点です。それを目視で識別し、手入力でデータベースに記録していては、ヒューマンエラーの頻発は避けられないでしょう。

一点一点にバーコードを貼付し、読み取りにより情報の記録を行えば、ヒューマンエラーを無くしつつ、処理のスピードも上げることができます。

導入業務例・書籍や光ディスクなどの貸出し・返却管理

- あらかじめすべての書籍や光ディスクにバーコードを貼り付けておきます。

- 貸出し(返却)時には、バーコードを読み取ることで、どの個体が、いつ貸出しされたか(返却されたか)をデータベースに記録します。

- 新たな資料を入荷した時は、その都度、新たなバーコードを発行し、資料に貼り付けます。

- 利用カードや会員証などに利用者情報を識別するバーコードをつけておけば、貸出し・返却時に資料とあわせて読み取ることで、誰に貸出したか(誰から返却されたか)を自動で認識・記録することも可能になります。

- 期限を過ぎても返却されていない資料があった場合に、システム上で自動的に利用者のメールアドレスにアラートメールを送信する機能を実装することもできます。

5. 生産管理にバーコードを活用する方法

製造業においても、バーコード管理の仕組みは活用例が増えつつあります。

その主な用途は、部品管理や工程管理です。部品の在庫数量や作業工程を目視で確認して記録するのではなく、バーコードの読み取りにより記録させることで、管理者はシステム上の管理場面を見るだけで進捗状況を正確に把握することができるようになります。

導入業務例・工程管理

たとえば工程管理にバーコードを用いることで、各工程の所要時間の記録や工程漏れチェックなどをシステム上で自動化したり、生産効率を下げているボトルネックがどの工程にあるか特定したりすることができるようになります。

- 製造現場の機械や設備に、工程を識別するバーコードを貼っておきます。

- 工程の開始時と終了時、その工程を示すバーコード読み取ります。

- 図面や仕様書にバーコードを貼っておき、即座に案件の詳細資料やマニュアルを確認できるようにしておくことも可能です。

バーコードやQRコードを導入するメリット

バーコード管理やQRコード管理は、その精度とスピードに特徴があります。

文字や記号を人の目で読み取る場合や、情報を人が手打ち入力する場合、必ず一定の割合で、見間違いや入力ミスなどのヒューマンエラーが発生します。

一方、自動認識技術であるバーコードスキャンでは、ヒューマンエラーは起こり得ません。読み取った情報を元に、システム上であらかじめプログラムした処理を実行させれば、人間が操作するより数百倍、数千倍のスピードで業務をこなすことができます。

作業工数を短縮させることができ、従業員の待遇改善にも寄与するでしょう。

大量処理や複雑処理でメリットを感じやすい

たとえば、ある箱をA地点からB地点に移動したとして、それをデータベースに手入力で記録する作業を想像してみてください。

1箱だけならまだしも、100種類の箱を、それぞれ異なる出発地点から到着地点に、同時に移動させるとすれば、どうでしょうか。

この例の場合、箱の種類、出庫時刻、出発場所、到着時刻、入庫場所、などのデータを、ひとつのエラーもなく記録する方が困難です。目視や手作業の機会が増えれば増えるほど、ミス発生の余地が生じます。おまけに膨大な時間を要します。

バーコード管理やQRコード管理を導入すれば、このような大量かつ複雑な処理を、ミスなく一瞬で実行することができます。

バーコード管理における課題やデメリット

バーコード管理をはじめて組織に導入する場合、現場に混乱が生じたり、過度な負担がかかったりする恐れがあります。

期待する導入効果を正しく得るために、事前にいくつかのバーコード管理のデメリットに注意を払い、課題を解決してから導入しましょう。

デメリット1.システム導入や運用体制の構築に時間がかかる

一次元コードでも二次元コードでも、それぞれのコードに対応した管理システムを導入する必要があります。

具体的には、物品管理システム、備品管理システム、在庫管理システムといったソフトを利用する組織が多いでしょう。

それらの新しいソフトの利用を始めるには、従業員に利用方法を周知し、日常的な活用によって浸透させなければなりません。運用体制の構築には一定の時間がかかることを念頭に置き、余裕を持って導入する必要があります。

デメリット2.総体的なコストがわかりづらい

クラウドシステムが勃興して久しく、ソフトやアプリの選択肢が増えたおかげで、バーコード管理の導入にかかるコストは、以前よりも比較的容易に抑えることができるようになりました。

一方で、長期的なランニングコストを視野にいれたコストパフォーマンスを導入時点で計算する必要があり、多様な導入の選択肢があるなか、組織に最適なサービスを選びづらくなっている状況も見受けられます。

そのため近年、導入コンサルティングを受けてから、システム導入に踏み切る組織も増えてきました。必要なオプション、導入にかかるアウトソーシングサービスの利用など、事前に綿密な計画を立ててからシステム導入を進める必要があります。

デメリット3.既存システムと連携できないケースがある

経理部門が利用している固定資産管理システム、総務部門が利用している備品管理システム、営業部門が利用している鍵管理システム、製造部門が利用している生産管理システムなど、すでに別のシステムが組織内で使われているケースも多いでしょう。

その場合、バーコード管理用に導入する新規システムとの連携可否を、かならず確認することが求められます。

システム同士の連携が不可能な場合、人材が手作業でデータ連携をする手間がかかったりなど、面倒が起こりやすく、逆に現場に負担のかかる恐れがあります。

本来的にバーコードが得意とする業務効率化の恩恵を最大限に得られるよう、既存システムとの連携ができるソフトを選択肢として並べましょう。

バーコード管理できるおすすめのシステムやアプリ

組織内でバーコード管理を実現するには、物品管理システムを利用することをおすすめします。

私たち株式会社コンビベースは、バーコードやICタグなど自動認識技術の可能性にいち早く注目し、開発されたのがコンビベースという物品管理システムです。

低コスト化も実現し、今すぐに導入できるSaaS形式で提供しております。

初期費用0円の「棚卸しアプリ」もおすすめ

バーコード管理システムを導入するには、目安として100万円以上の初期費用が求められる傾向にあります。

なかなか導入に踏み切りにくいことも多いでしょう。そのような組織におすすめなのは、もっとお手軽にバーコード管理を実現できるバーコード管理アプリです。

コンビベースのアプリなら、初期費用0円で導入可能です。運用コストも比較的低く維持することができます。

一部の高度な機能を除けば、システム導入とほとんど同様のメリットを享受することができるでしょう。

⇒ 作業時間が1/10に!スマホをシールに「かざすだけ」で棚卸しできるアプリとは?

目的別・バーコード管理の導入事例

ここからは、Convi.BASE(コンビベース)でどのような管理ができるか、実際の導入事例を交えてバーコード管理システムの機能をご紹介します。

1.固定資産管理に活用できる機能

もともと Convi.BASE(コンビベース)は、固定資産の現物管理システムとして開発が始まった経緯があり、固定資産の現物管理にご利用いただいている導入事例は多数あります。

固定資産管理に活用できる機能として、次のようなものがあります。

- スマホでのバーコード読み取りによる「スキャン棚卸し」

- 「バーコード管理ラベル」の作成・発行

- ブラウザで閲覧・検索・編集できる「クラウド台帳」

- アラートメール、持ち出し管理、物品探索などの付随機能

【株式会社MIXIの導入事例】資産点数は8倍増・・・なのに棚卸し所要日数は4日→1日半に短縮!

事業拡大に伴い資産点数は約8倍に急増したにもかかわらず、 Convi.BASE(コンビベース)を導入したことで、棚卸しの所要日数は丸4日から1日半に短縮。監査役から棚卸し回数を従前の年4回から年2回に減らすことを承認されました。また、資産物品の新規購入前に遊休資産を参照するフローが確立し、経費削減にも寄与しています。

【ネッツトヨタ茨城株式会社の導入事例】3日かかっていた棚卸しが15分に短縮!

1人の経理担当者に管理が任せきりになっているという課題から、Convi.BASE(コンビベース)を導入。属人化していた償却資産管理が健全化しました。1店舗あたり最大3日かかっていた棚卸しは、15分にまで短縮しました。

2.在庫管理や消耗品管理に活用できる機能

数ある在庫管理システムの中にあって、Convi.BASE(コンビベース)の最大の特徴は、「数量管理」に特化していることです。

- 原価率や在庫回転率の算出機能

- 先入れ先出し法に則った出庫プログラム

など、複雑な機能をあえて削ぎ落としたシンプルな設計で、入出庫情報を分かりやすく管理できます。

また、在庫数をトリガーにアラートメールを設定できるので、在庫切れを避けたい場合にも活用できます。

⇒ 消耗品のアラート機能で管理を自動化!コンビベースでらくらく管理

3.IT資産管理に活用できる機能

Convi.BASE(コンビベース)のIT資産・IT機器管理の特徴は、組織内の他の資産とあわせて一元管理できる点。IT機器はもちろん、日用品の貸出し・返却管理に活用して管理を効率化している企業事例も多くあります。

他の管理ツールからインベントリ情報をインポートして管理することができるので、多重管理による手間や混乱も防ぐことができます。

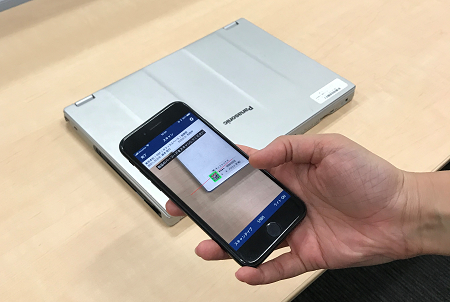

【キヤノンマーケティングジャパン株式会社の導入事例】QRコードで棚卸しの現物確認とデータ入力が同時に完了

本社を含め、10社のグループ会社でConvi.BASEを運用していますが、現物がどの拠点の何階のフロアに存在するかまで把握できる。この安心感は大きいです。管理対象となる資産にはQRコード付きの管理ラベルを貼付し、それをスマートフォンで読み取るだけで棚卸しが完了します。

4.工具管理・鍵管理・金型管理などに活用できる機能

工具、鍵、金型といった備品の管理に Convi.BASE(コンビベース)を利用される事業者様も少なくありません。

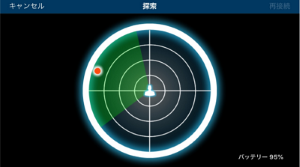

持ち出し・返却の管理を手軽に実装できることに加え、ICタグによる探索機能により、工具や鍵など貴重品の紛失防止に役立てることができます。

【株式会社センデンの導入事例】棚卸し時間が3人×3時間→1人×10分に短縮

店舗あたり500~600個におよぶ不動産物件の鍵の管理をExcelからConvi.BASE(コンビベース)のICタグ管理に移行しました。店舗あたり3人✕3時間かかっていた鍵の棚卸しが1人✕10分まで短縮したほか、鍵がどこにあるのか、誰が持っているのかを管理画面で把握できるようになりました。

5.文書管理に活用できる機能

PDFなどのデジタル文書だけでなく、紙の文書原本もあわせて管理したい、という事業者様を中心に、Convi.BASE(コンビベース)を文書管理に活用いただく例も増えています。

事業を営む上で扱う文書には、法令により保存期間が定められているケースが少なくありません。期間を過ぎたら廃棄する必要がありますが、数ある重要文書を、保存期間に合わせて保管/廃棄する作業は非常に手間がかかります。

Convi.BASE(コンビベース)では、「文書のデジタルデータ」と「文書原本」を紐付けて管理することができるため、原本の保管・廃棄に手を煩わせることがなくなります。

台帳に保管期限や契約更新期限などの情報を入力しておき、任意のタイミングでアラートメールを配信させる、といった設定も簡単に行えるため、原本の廃棄や更新手続きを忘れてしまう心配もありません。

もちろん、機密文書や守秘義務のある文書には、ユーザー単位・部署単位などでアクセス権限を付与してコントロールすることも可能です。

無料プレゼント・資料ダウンロード

コンビベースのすべての機能や、導入事例、導入効果を知りたい方向けに、ご案内資料を無料でお配りしております。

- 「自社と同じ業種・規模の事例を読みたい」

- 「デモンストレーションで使い方をもっと知りたい」

- 「想定している運用が可能かどうか知りたい」

- 「使用中のシステムとの連携可否をチェックしたい」

- 「今すぐ見積もってほしい」

任意の「ご質問・ご要望」欄に、例のようにご入力いただきましたら、担当者が必要な情報を収集しまして後日お知らせいたします。

ぜひお気軽に、物品管理のお悩み解決にご利用ください。

バーコード管理に利用できる管理ラベル一覧

バーコードにはさまざまな種類がありますが、用途や目的によって、管理ラベルに使うべきバーコードは異なります。

ここからは、Convi.BASE(コンビベース)のバーコード管理ラベルの種類と特徴について解説していきます。

コンビベースで利用できるタグ

1. 1次元バーコード・QRコード

ハンディターミナルに加え、スマートフォンで読み取りできることが最大の特徴。コストを抑えて導入したいという場合に最適です。QRコードの場合は、複数物品を同時に棚卸しすることができます。

長所

- ラベル単価が安い

- 管理番号や物品名などの情報を印字できる

短所

- 距離が離れると読み取りにくい

- ラベルが見えないと読み取れない

2. ICタグ(RFIDタグ)

多少コストがかかっても、大量の物品情報を短時間で読み取りたい、という企業に最適です。

また、紛失対策を徹底したい企業にもご活用いただいています。

長所

- 複数のタグを同時に読み取りできる

- 見えない状態でも読み取りできる

- 汚れに強い

- データの書き換えが可能

- レーダーによる探索機能を付けられる

短所

- 他の管理ラベルと比べて高価

エクセルでバーコード管理はできる?

でも、管理システムの導入はハードルが高い。どうにか自社で手軽にバーコード管理の仕組みをつくれないか…… という方からよく相談されるのが、ExcelやAccessを使ってバーコード管理の仕組みを構築できないか、という疑問。

結論から言うと、自作すること自体は可能です。

まず、以下で簡単に手順を解説します。

エクセルでバーコード管理する方法・手順

次の5つの手順に分けて解説していきます。

1. どのバーコードを使うか決める

前項で解説したように、バーコードにはさまざまな規格があります。まずは、どのバーコードで管理を行うか決めましょう。自作するということを考えれば、手軽に作成できる1次元バーコードかQRコードのどちらかを採用するのが現実的でしょう。

ここでは、1次元バーコードまたはQRコードを採用する場合の方法・手順について解説していきます。

2. バーコードリーダーを用意する

ExcelやAccessなどでデータベースを構築してバーコード管理を行う場合、作業を行うPCへの入力端末としてバーコードリーダーを用意する必要があります。

バーコードリーダーから入力する仕組みは、キーボードでテキストの入力を行う原理とまったく同じです。作業するPCにバーコードリーダーを接続し、バーコードをスキャンすることで、バーコードから読み取った文字列がセルに入力されます。

現在、市場には多数のバーコードリーダーが出回っていますが、主な違いは読み取り方式です。代表的なもので次の4つの読み取り方式があり、どの方式を選んでもExcelやAccessで運用可能です。

各方式の特徴を理解し、最適なものを選ぶようにしましょう。

| CCDタッチ方式 | 読み取り口をバーコードに接触させてスキャンします。バーコードから離してスキャンすることはできません。5,000円以下で購入できる安価な製品が多いのが特徴です。 |

| ロングレンジCCD方式 | 読み取り口をバーコードから離してスキャンするタイプで、最大20cm程度まで離した状態で読み取り可能です。CCDタッチ方式より横幅の長いバーコードの読み取りに対応しています。10,000円前後で購入できる製品が多いです。 |

| レーザー方程式 | ロングレンジCCD方式と同様、最大20cm程度まで離れていても読み取りが可能です。ロングレンジCCD方式との違いは、湾曲したバーコードの読み取りに強い点。ロングレンジCCD方式より高価な製品が多く、衝撃により故障しやすいという弱点があります。 |

| 二次元(2D)方式 | QRコードなどの2次元バーコードの読み取りに対応している機種を二次元方式と呼びます。ロングレンジCCD方式、レーザー方式と同様、20cm程度まで離れていても読み取り可能です。価格はもっとも高く、3万円~5万円程度の製品が多くなっています。 |

バーコードリーダーを用意したら、説明書などの記載に従い、必要に応じてドライバなどのインストールを行ってください。

また、近年では、スマートフォンのバーコード読み取りアプリのうち、PCへの入力に対応しているものも登場しています。これらのアプリで代用することが可能な場合もあるので、試してみても良いでしょう。

- 無線バーコードリーダー[Google Play]

- SHINOBI – バーコードリーダー(スキャナー)for PC[Google Play]

- Barcode to PC: Wi-Fi scannser[App Store]

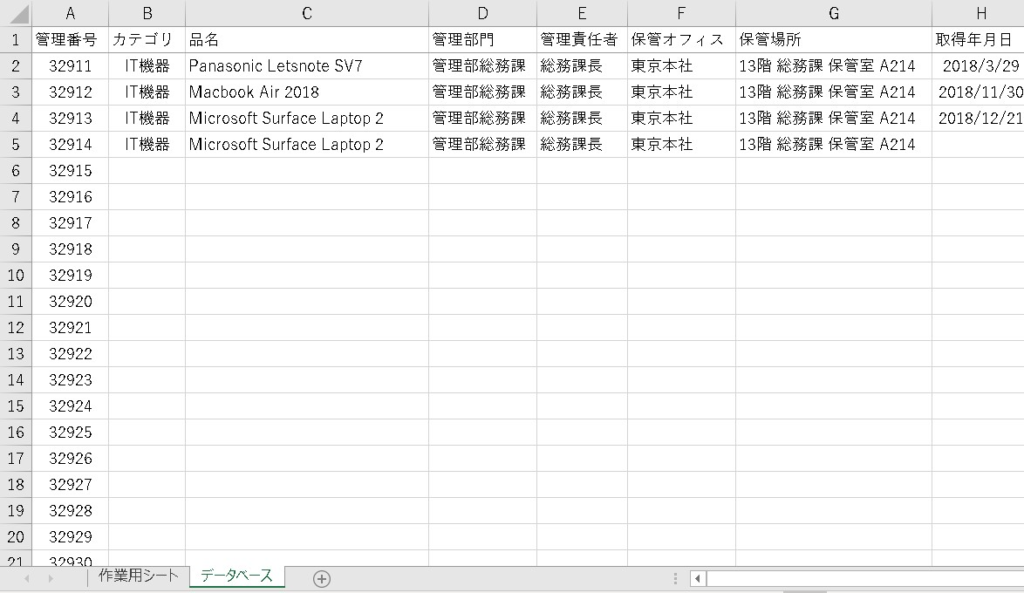

3. 台帳(データベース)を作成する

次に、管理する全物品のデータベースを作成します。データベースは、基本的に1行につき1物品について情報を入力していく形式で作成します。「管理番号」「品名」「取得年月日」「保管場所」「取得価額」など、管理すべき情報はすべて記載できるよう列を作っていってください。

なお、「管理番号」はバーコード管理を行う上で必須の項目となるので、かならず入力欄を作成しておきましょう。

「管理番号」欄には、各物品を識別するための固有の文字列を入力します。利用する「バーコードの規格」(後述)により、使用できる文字は異なりますが、基本的には半角英数字と考えておいてください。被らなければどのような管理番号を付与してもOKですので、自由に管理番号を振っていってください。

4. バーコードを作成する

データベースが一通り完成したら、データベースに記載されている各「管理番号」をバーコードに変換していきます。

バーコードには複数の規格があり、使用できる文字や桁数は規格によって異なります。以下に代表例を紹介します。

なお、コンビベースは、「Code39」「Code128」「QRコード」に対応しています。

| NW7 | 数字のみ利用可能。桁数制限なし |

| Code39 | 数字・アルファベット(大文字のみ)を利用可能。桁数制限なし |

| Code128 | 数字・アルファベット(大文字/小文字)・記号すべて利用可能。桁数制限なし |

| QRコード | 文字・画像・サウンドなど最大3KB程度の情報を利用可能 |

| JAN13 | 日本の商品コード。数字12桁 |

| JAN8 | 日本の商品コード。数字7桁 |

バーコードを作成する方法はいくつかありますが、もっとも手軽なのはバーコードフォントを利用する方法です。

バーコードフォントを使ってバーコードを作成するには、まず、フォントファイルのダウンロードとインストールが必要です。フォントファイルは作成者が有料で販売していることが多いですが、無料でダウンロードできるものもあります。以下に一例を紹介します。

インストールが完了すると、Excelのフォントスタイル選択タブにバーコードフォントが表示されるようになります。データベースにバーコード表示用の列を追加し、「管理番号」の文字列をバーコードフォントで表示させてください。

無事すべての物品のバーコードを表示できたら、読み取りテストを行います。問題なく読み取れるようであれば、あとはバーコードを印刷して、物品に貼り付けるだけ。

すべての物品にバーコードを貼付したら、基本的な仕組みづくりは完了です。

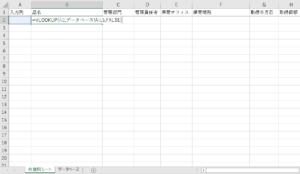

5. 作業用シートの作成

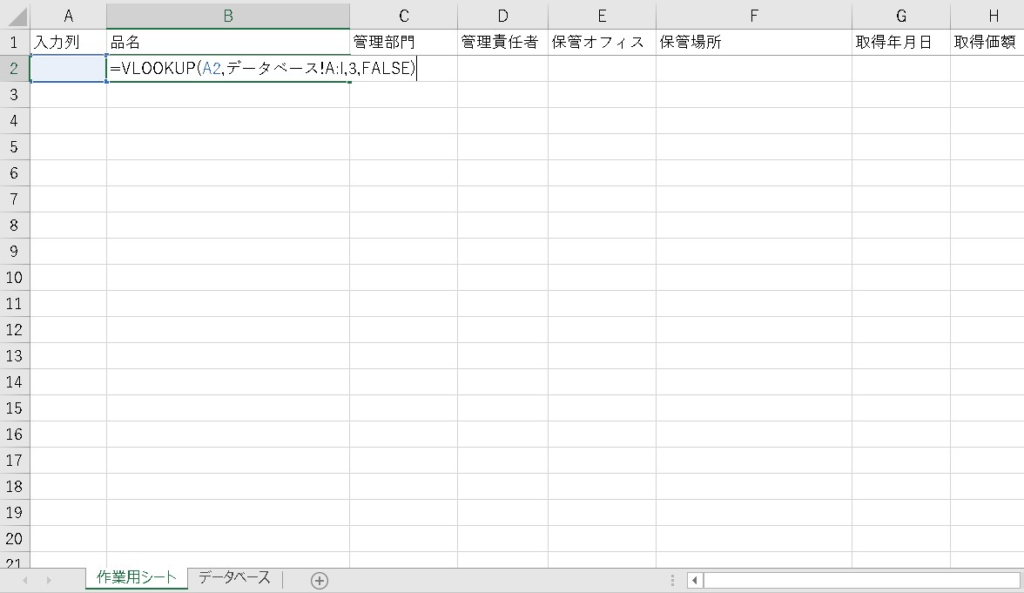

最後に、実施したい作業に応じて作業用シートを作成していきます。

たとえば、棚卸し作業を行いたい場合、棚卸しを行った物品を順に表示するシートが、作業用シートになります。

作業用シートは、VLOOKUPなどの関数を用いて、バーコードを読み取って入力した文字列を、「データベース」の管理番号列から検索して表示させる仕組みで作成します。

まず、最左列に入力列を作成してください。

入力列は、接続したバーコードリーダーから読み取った文字列(管理番号)を入力する欄となります。

次に、入力列より右の列に、「データベース」シート内から、入力列に入力された文字列と一致する「管理番号」の物品を抽出し表示させるよう、VLOOKUP関数を組んでおきます。

後は、スキャナーとPCを接続した状態で、物品のバーコードを読み取っていけば、作業用シートに棚卸しした物品の一覧が表示される状態になります。

本格的にバーコード管理の仕組みを自作したい方は、下記のガイドブックがおすすめです。

Excel/Access/Wordで使えるバーコード|土屋 和人(著)

エクセルでバーコード管理する際の注意点

バーコードを読み取ったり、発行したりすることに、高度な知識や技術は必要ありません。しかし、バーコードで読み取った情報を、どのようにデータベースに反映し、データベースにどんな機能を持たせるかは別問題です。

バーコードをスキャンしただけでは、ただの数字の羅列が入力されるに過ぎません。データベース側でできることを充実させられなければ、結局、できることは限られてきます。

バーコード管理の仕組みをExcelで内製する場合は、その点がボトルネックになる場合が多いです。

また、1つ1つバーコードを作成して情報を入力する必要があるため、実際にやってみると、非常に手間がかかることが分かります。

ある程度の物品数がある場合には専用のツールを導入することをおすすめします。「管理業務を効率化するために非効率な手作業をする」というジレンマに陥らないよう、最適な管理方法を探してみてください。

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です