在庫や備品の管理は、労働集約的で人海戦術にならざるを得ません。課題を感じている事業者も多いのではないでしょうか。

ICタグを活用すると、そんな在庫や備品の管理効率を劇的にアップさせることができます。

本記事では、在庫や備品の管理にICタグを活用する方法と注意点、使える管理システム、導入事例などについて解説します。

目次

ICタグとは?

ICタグとは、無線通信できる機能を持ったタグのことです。電波によって、個体を認識・識別することができます。

- 複数タグを同時に読み取れる

- タグ表面に直接かざす必要がない(折りたたんだ状態や箱詰め状態でも読み取り可能)

- 汚れや衝撃に強い

- データを書き換えできる

といったメリットを享受することができます。

無線タグや無線ICタグとの違い

ICタグは現在、さまざまな呼ばれ方をしています。

「無線タグ」「無線ICタグ」「RFタグ」「RFIDタグ」、これらはすべてICタグと同義と考えて問題ありません。

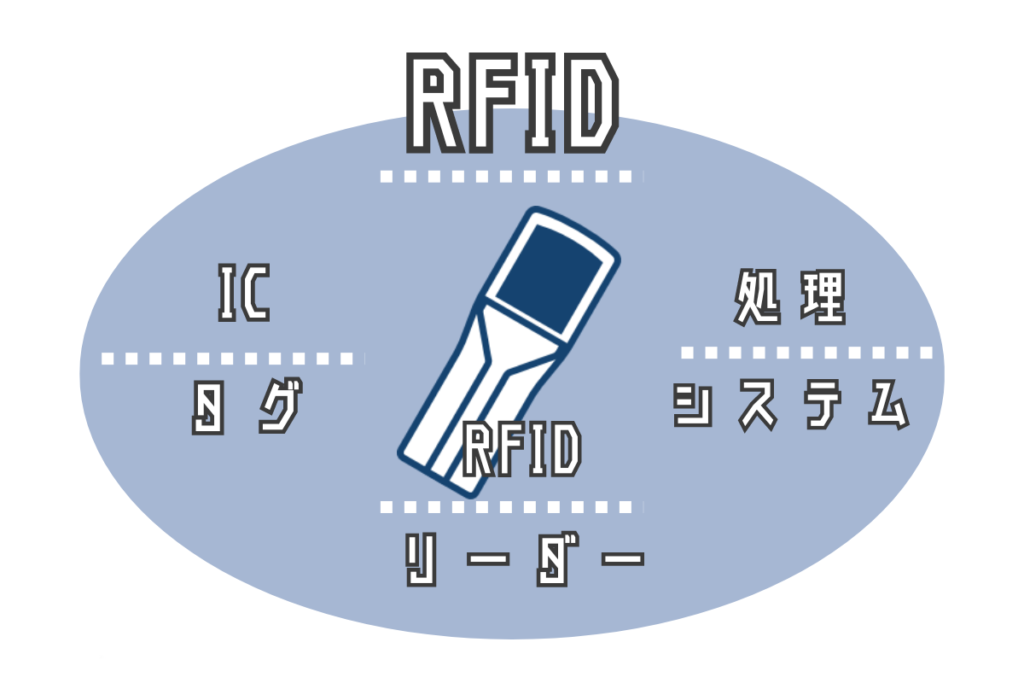

RFIDとは?

RFIDとは「Radio Frequency IDentification」を省略した用語です。ICタグの読み取りによって個体を認識・識別する技術やシステムを指します。

「RFID」と呼ぶ場合、基本的にはRFIDというシステム全体について指しますが、在庫管理などの現場では、RFIDリーダーなど特定の機器を指して呼ばれることもあります。

なお「RFタグ」「RFIDタグ」など、タグについて言及する場合には、ほとんどICタグと同義で用いられています。

RFIDの構成要件(RFIDとICタグの違い)

RFIDというシステムをわかりやすく噛み砕くと、

- ICタグ

- RFIDリーダー

- 処理システム

という3つの構成要件が見えてきます。

ICタグは、電波によって個体を認識・識別することができるタグ。RFIDリーダーは、それを読み取るためのものです。

読み取られたデータは処理システムに通信され、さまざまな場面で活用されています。

RFIDとICタグの活用場面

そもそもICタグが製品化され、世界的に普及しはじめたのは、米国ウォルマートの商品在庫管理がきっかけでした。

2002年、ウォルマートが膨大な点数を誇る商品管理にICタグを活用しはじめたのが発端となり、それまで単価1,000円以上と高額だったICタグの価格が下がり、普及しやすくなりました。

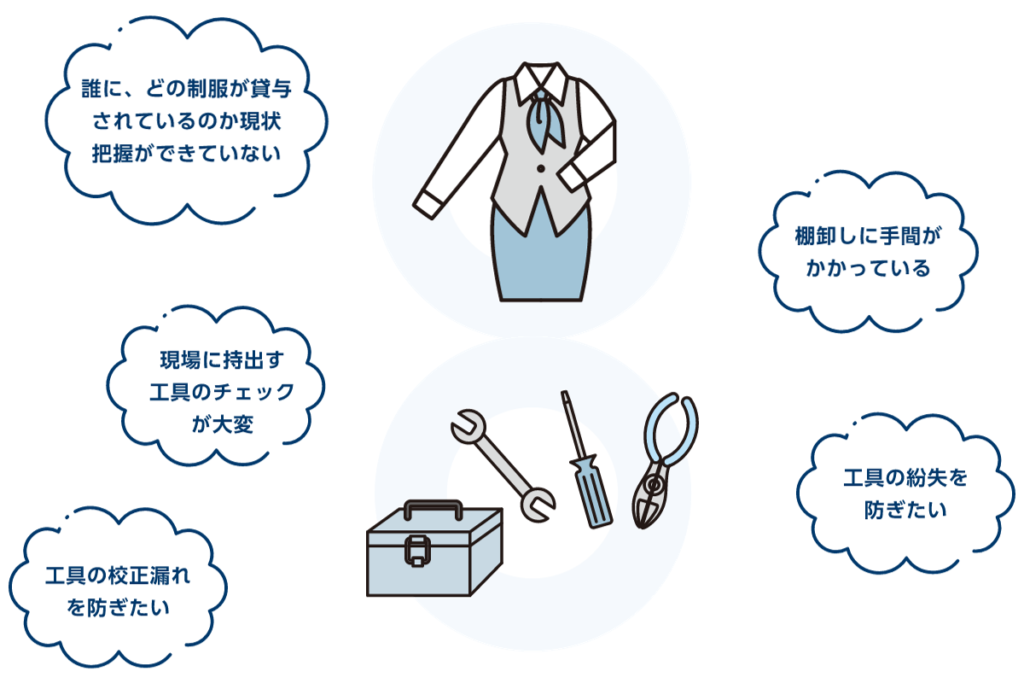

いまでは、アパレル業界のリネン類など、読み取り機器をかざしにくい商品の在庫管理や、工具などの貴重な企業備品の管理にまで活用対象が広がっています。

行政主導のICタグ企業活用事例

2017年4月、経済産業省より「コンビニ電子タグ1000億枚宣言」が発表されました。

2025年までにコンビニ大手5社の全商品に電子タグを取り付けるという施策です。ICタグの導入によって、レジの効率化による人手不足解消、万引き防止、食品廃棄ロスの削減などの効果が期待されています。

ICタグの種類

ICタグは、その構造や仕組みによっていくつかの種類があります。導入を検討している場合、使用環境や用途に応じて最適なタグを選ぶ必要があります。

まずは基本的な分類と、種類別の特徴についておさえましょう。

ICタグの選び方

ICタグの種類を選ぶ際には、おおまかな分類方法を知っておくことが重要です。

通常、ICタグは、

- 「データの読み取り方式」

- 「タグの機能」

によって分類されます。以下で詳細を確認しましょう。

ICタグの分類1.読み取り方式による分類

ICタグは、データの読み取り方式により、「アクティブ型」と「パッシブ型」に分類することができます。

「アクティブ型ICタグ」のメリット・デメリット

- 電池を内蔵している

- 長距離の通信が可能

- タグ1枚あたりの単価が高い

- 電池寿命がある

「パッシブ型ICタグ」のメリット・デメリット

- 電池を内蔵していない

- 短距離の通信のみ可能

- 小型化や薄型化ができる

- 半永久的に利用できる

パッシブ型のICタグは、RFIDリーダーなどの読み取り機が発する電波をICタグ内部のアンテナが受けて電気に変えます。

そして、ICチップに記録された情報を無線で読み取り機に返すことで、情報の読み取りができる仕組みとなっています。

【選び方のコツ】在庫管理や備品管理にはパッシブ型がおすすめ

用途によって導入すべきタグの形態は異なります。

商品在庫の管理や、企業備品の管理の場合、電池を内蔵する必要のないパッシブ型ICタグを使うケースが比較的多く見られます。

実際に、物品管理システムConvi.BASE(コンビベース)の導入企業でも、そのほとんどがパッシブ型の「UHF帯パッシブタグ」というICタグを採用しています。

ICタグの分類2.機能による分類

ICタグは機能によって分類してもわかりやすいでしょう。有名どころは、「積層タグ」「金属対応タグ」「リネンタグ」の3種類です。

「積層タグ」とは?(ICタグ同士が重なっていても読み取り可能)

通常のICタグは、タグ同士が重なっていたり近接していたりすると、 電波の干渉が起きて読み取れないことがあります。

積層タグの場合は心配不要で、タグ同士が重なっていても、問題なく読み取ることができるよう改良が加えられています。

文書や衣服など、重ねて保管するものの管理に適していると言えます。もちろんConvi.BASE(コンビベース)でも、積層タグを選択することが可能です。

「金属対応タグ」とは?(金属製品に取り付けても読み取り可能)

金属は電波に影響を与えるため、一般的なICタグでは取り付けると不具合が生じます。

以下の2種類の金属対応タグは、金属製品に貼っても正確な読み取りを可能にしたICタグです。

- タグ自体に厚みをもたせて金属面との距離を作ることで読み取りを可能にしたタイプ

- 貼り付けている金属製品自体をブースターアンテナ化し、読み取りを可能にしたタイプ

PC・サーバーなどのIT機器、研究機材・計測機器、工具、金型、車両などを管理する場合には、金属対応タグに対応しているかどうか確認するようにしましょう。

「リネンタグ」とは?(クリーニングへの耐久性・耐熱性あり)

リネンタグは、クリーニングによる「洗濯」「脱水」「乾燥」「アイロン」に対する耐久性・耐熱性を持たせたICタグです。

一般的なICタグは、洗濯や脱水などの実施時に熱や圧力でタグが壊れてしまいますが、リネンタグの場合、「布製」「ゴム製」「樹脂コーティング製」など、さまざまな加工タイプと選択肢によって、耐久性を確保することが可能です。

アイロンによる熱圧着、または縫い付けによって、簡単に取り付けることができます。リネン、作業着、制服、貸衣装などの管理に最適です。

RFIDリーダー(RFIDリーダライタ/ICタグリーダー)とは?

RFIDを導入してICタグによる物品管理を行う際には、タグはもちろん、読み取り機器(リーダー)も用意しなければなりません。

まずはRFIDリーダーの基礎知識を確認しましょう。

RFIDリーダーとRFIDリーダライタの違い

ICタグの読み取り機器は、一般的には「RFIDリーダー」と呼ばれることが多いでしょう。

正式名称は、「RFIDリーダライタ」です。どちらも同じ機器を指します。

情報の読み取り(read)に加え、書き込み(write)の機能についても言及するかどうかの違いです。

読み取り機器の種類

リーダー(読み取り機器)には、さまざまな種類があります。機器の形状や読み取り方法によって、以下の3つの種類に大別するとわかりやすいでしょう。

- ゲート型

- 据え置き型

- ハンディ型

タイプ1.ゲート型リーダー

ICタグが付属している物品が、ゲートの間を通過した時にだけ読み取るタイプのリーダーです。

使い方はさまざまで、「台車に対象物を積載したまま読み取りする」などの活用方法があります。

選び方

倉庫における商品の入出庫管理や、バックヤードにおける従業員の入退室記録に向いているRFIDリーダーと言えます。

タイプ2.据え置き型リーダー

ICタグを読み取るアンテナの上に、ICタグ付きの物品をかざすことで読み取るタイプのリーダーです。

図書館、書店、CDレンタルショップなどのカウンターをイメージするとわかりやすいでしょう。

選び方

「一度に読み取る物品の数が少量である」「特定の場所で読み取りたい」などの希望のある場合に適しています。

タイプ3.ハンディ型リーダー

手に持ってICタグを読み取ることができる普遍的なタイプです。

スマートフォンやタブレットと接続して使用できる製品もあります。

選び方

複数の場所に置かれている商品在庫や企業備品を棚卸しするのに最適なリーダーです。

モニターが付いている機種を選べば、棚卸し対象品一覧や読み取り結果などをその場で確認することもできます。

RFIDリーダーの選び方の具体例(在庫管理や備品管理向け)

物品管理システムConvi.BASE(コンビベース)は、ICタグを活用した在庫管理や備品管理に最適です。

管理システムに対応したRFIDリーダーのうち、人気のモデルをご紹介します。

SP1(デンソーウェーブ社製)

UF-3000(東芝テック社製)

ハンディ型のRFIDリーダーは、「棚卸し」「貸出し・返却」「入出庫」「数量確認」など、在庫管理や備品管理において幅広い用途に利用可能です。

たとえば東芝テック社製の『UF-3000』は、Bluetoothでスマホやタブレットと接続することができます。

Convi.BASE(コンビベース)の専用アプリで、らくらく操作できる仕様となっています。

機能の例

たとえば、次のような機能に対応しています。

- 読み取った情報の確認・更新(一括読み取り可)

- 在庫や備品の保管場所・置き場所変更(移動)

- ステータス変更(遊休品→使用中 など)

- 物品の貸出し・予約・返却記録

- タグ読み取りによる棚卸し(実施者・担当エリアを指定可)

- レーダーによるICタグ探索

ICタグの物品管理システム「コンビベース」とは?

RFIDを活用した効率のよい物品管理を、手間なく、すばやく実現できるシステムがConvi.BASE(コンビベース)です。

- ダンボール箱に何枚も重ねて保管された文書

- フォルダにまとめられた大量の鍵

- 入出庫の激しい細かな部品や消耗品

- 所狭しと並んだロッカーとユニフォーム

このような場合も、ひとつひとつの物品をいちいち取り出す必要もなく、リーダーをかざすだけで、まとめて読み取り、情報登録などの操作をすることができます。

ICタグ管理の対象物品

Convi.BASE(コンビベース)のICタグ管理は、どのような種類の物品にも利用可能です。

オフィス備品、文書、鍵、工具、衣類、食器、小さな資材在庫、消耗品など、通常のスキャン作業では膨大な時間がかかってしまう物品も、RFIDを活用して、管理にかかる時間・工数を大幅に削減できるようになります。

導入までの期間

ご契約からは、目安として約一ヶ月ほどで運用開始可能です。管理をすぐに効率化して改善したい組織にはぴったりです。

アウトソーシングサービスやコンサルティングサービスを並走させることで、システム導入・運用をよりスムーズに行うことも可能です。

詳しい機能やサービスはぜひ、Convi.BASE「アウトソーシングサービス」のページをご閲覧ください。

ICタグ管理の方法(具体例:棚卸し)

実際に Convi.BASE(コンビベース)導入後のICタグ管理について、棚卸し作業を例にご紹介しましょう。

棚卸しの場合、【台帳上に登録されている物品情報】と【実際に読み取ったICタグの情報】をシステム上で突合し、データベースを最新の情報に更新する仕組みになっています。

- 台帳の記録通りの場所で利用されているか

- 台帳の記録通りに実在しているか

Convi.BASE(コンビベース)では、この作業をICタグリーダーとスマートフォンアプリ(iOS / Android)を使って行います。やり方は至ってシンプル。アプリから棚卸し実施者・対象エリアを選択したら、あとは順次タグを読み取っていくだけ。

読み取った情報は、アプリ画面から確認することができます。まだ読み取りしていない物品がある場合は、「未実施物品」のタブで表示して確認することも可能です。

読み取りが終わったら、読み取りデータを送信します。これにより、クラウド上の台帳(データベース)の情報と読み取った情報がシステム上で突合され、最新の情報に更新されます。

エリア内にあるはずの物品が見つからない場合は、管理番号を指定してレーダー探索を行うこともできます。タグまでの距離や方向が分かるので、見つからないときに役立ちます。

棚卸しは以上で完了。とても簡単なので、誰でも直感的に作業を進められるはずです。

ICタグの読み取の感度や精度が低い・・・改善方法は?

利便性の高いICタグですが、実際に使用してみると、思ったほど読み取り感度が高くない、と感じる人もいるようです。

実は、ICタグの読み取りには、ちょっとしたコツが必要です。

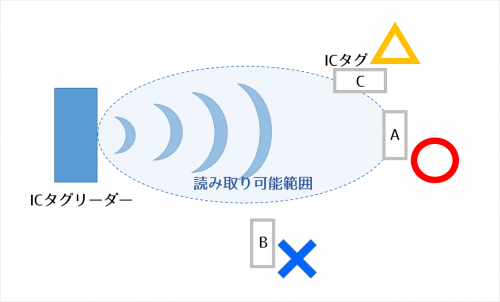

ポイントは、ICタグがタグリーダーと平行になるようにかざすこと(上図のAの位置)。もちろん、読み取り可能範囲に入っている必要があります。

ICタグとタグリーダーが平行になっていても、上図のBのようにタグがリーダーの読み取り可能範囲に入っていなければ、電波を受け取ることができず、読み取りできません。

あるいは、読み取り可能範囲には入っていても、上図のCのように、タグがリーダーに対して直角に配置された場合には、読み取りの感度や精度が下がります。

物品や在庫にICタグを貼る際には、読み取り時の位置と角度を考慮するようにするとよいでしょう。

RFIDリーダーではなく「スマホ」でICタグを読み取れる?

在庫や備品の管理にICタグを活用する場合、一般的にはRFIDリーダーを使用しますが、スマートフォンで読み取りをしたい、と考えていらっしゃるお客様も少なくありません。

連携方法はICタグリーダーにより異なりますが、ほとんどは次のいずれかです。

- スマートフォンとリーダーをBluetoothでペアリングする(セパレート型)

- スマートフォンのイヤホンジャックに差し込む

- スマートフォンにリーダーを装着する(ケース型)

これらの機器を選ぶことで、スマホ画面で情報確認や操作をしながら、読み取りを行うことができます。

※Convi.BASE(コンビベース)の場合は、セパレート型のRFIDリーダーに対応しています。

RFIDリーダーの使用には登録免許申請が必要

ICタグを使用する際の注意点として、電波利用の申請が挙げられます。

電波を利用する際には、電波法に基づき総務省に申請しなければなりませんが、RFIDリーダーが発する電波もその例外ではありません。

在庫や備品の管理で使われることの多いUHF帯RFIDを利用する場合、申請する無線局は【構内無線局】と【陸上移動局】のいずれかになります。

構内無線局

1つの構内(たとえばビル内や工場敷地内)などの限られた場所での利用の際に使われる無線局

陸上移動局

構外での利用ができる無線局

もともと、UHF帯RFID等の無線設備は、陸上移動局での申請ができませんでした。そのため、利用場所が変わる場合(たとえば、1つのリーダを使って東京本社と大阪支社で棚卸しを行いたい場合など)は、都度、変更届を出す必要があったのですが、平成31年3月の法改正により陸上移動局で申請可能に。変更届なしで異なる場所での利用ができるようになりました。

申請は「登録申請」「免許申請」の2パターンがあり、基本的にキャリアセンス(他の無線局に混信を与えないようにする混信回避機能)が必要な場合は登録申請、キャリアアセンス不要の場合は免許申請となっています。

ちなみに、リーダライタの中には電波出力が250mW以下の「特定小電力型」と呼ばれるものもあり、このタイプを使用する場合には利用申請等の手続きは不要となります。

申請手続は、リーダライタのメーカーではなく利用する事業者が自ら行う必要があります。詳細は、 総務省「電波利用ホームページ」またはRFIDリーダーの製品マニュアル等を確認するようにしてください。

ICタグ管理のお悩み、解決します。

在庫管理や備品管理では、在庫や備品のリストと在庫・備品現物を「ひとつずつ」目視で確認し、数量を数えたり状態を確認したりする作業が必ず必要です。

バーコードを利用している場合でも、やはり「ひとつずつ」かざして読み取る必要があります。

「ひとつずつ」確認したり読み取ったりしなければならない以上、品数が増えれば、それに比例して作業時間も長くならざるを得ません。大量の在庫や備品を抱える事業者にとって、この作業は大きな負担になっているはずです。

株式会社コンビベースでは、こうした状況を踏まえ、早くから、ICタグ・RFIDを使った物品管理システムの開発に取り組んできました。

もし、ICタグを在庫管理や備品管理に活用できれば、大量の在庫や備品を抱えている事業者でも、効率的に管理を実施できるのではないか…。

そして開発したのが、物品管理システムConvi.BASE(コンビベース)です。

ICタグは、バーコード・QRコードと違い、複数のタグを一括で読み取ることができるという特徴を持っています。加えて、 バーコード・QRコードより読み取り速度が早く、タグから多少の距離があっても読み取りが可能です。

無料プレゼント・資料ダウンロード

コンビベースのすべての機能や、導入事例、導入効果を知りたい方向けに、ご案内資料を無料でお配りしております。

- 「自社と同じ業種・規模の事例を読みたい」

- 「デモンストレーションで使い方をもっと知りたい」

- 「想定している運用が可能かどうか知りたい」

- 「使用中のシステムとの連携可否をチェックしたい」

- 「今すぐ見積もってほしい」

任意の「ご質問・ご要望」欄に、例のようにご入力いただきましたら、担当者が必要な情報を収集しまして後日お知らせいたします。

ぜひお気軽に、物品管理のお悩み解決にご利用ください。

【番外編コラム】防犯タグって?ICタグとは何が違う?

弊社にお問い合わせいただくお客様のうち、ICタグと防犯タグを混同されていらっしゃる方も少なくありません。

防犯タグは、ドラックストア、書店、家電量販店などで、万引き防止のために商品に取り付けられているタグです。

- ラベルタグ

- 加工タグ

- ハードタグ

- 自鳴式タグ

など、仕組みや形状はさまざまで、おおむね上記の4種類に大別することができます。

防犯タグの使い方

いずれの種類の防犯タグも、レジで精算する際に無効化(もしくは取り外す)処理を行います。

処理がされないまま、商品を持ってゲートなどの検出装置を通過すると、アラームが鳴る仕組みです。

万引きなど、不正持ち出しを防止する効果があります。

ICタグと防犯タグの違い

ICタグと防犯タグの最大の違いは、「個品管理」できるかどうかにあります。

ICタグは、タグを個別に識別して、読み取ることができます。

一方、防犯タグは、ひとつひとつのタグを識別して読み取ることはできません。「どの商品がゲートを通過したか」までは識別することができず、わからないままとなります。

ICタグ・RFIDによる在庫・物品管理システム導入事例

RFIDはどのような現場で活用されているのでしょうか。在庫管理や備品管理へのICタグ導入事例をご紹介します。

ICタグの強みはどんなところにあるか、という視点で読んでみてください。

図書の貸し出し・返却業務と蔵書点検をICタグで迅速化(江刺市立図書館)

岩手県江刺市立図書館では、2002年頃から、蔵書管理にICタグの導入を進めています。ICタグの導入により、蔵書管理は大きく効率化。利用者の購入希望受付や予約の仕組み整備、県立図書館との横断検索など外部ネットワークへの参加も実現。書籍を複数冊まとめてICリーダで読み取れるようになったため、貸出返却業務や蔵書点検作業にかかる時間の削減に成功しました。

参考リンク:無線ICタグの活用による図書館サービス(岩手県江刺市立図書館)|文部科学省

19万着の制服をICタグで管理(日本通運)

日本通運では、制服の貸与管理にICタグ管理システムを導入しています。これにより、ICタグを埋め込んだ約19万着の制服データを一括読み取りして管理することが可能になりました。これまで、バーコード読み取りにより一着ずつチェックしていた返却業務の省力化が期待されています。

参考リンク:富士通株式会社

キャンパス内の不適切駐輪をICタグで一掃(筑波大学)

筑波大学では、自転車やバイクにICタグを貼り付けて管理する仕組みを導入。ICタグ管理の導入により、タグの一括読み取りで状況把握ができるようになり、課題だった「キャンパス内の車両台数・駐輪状況把握」「放置自転車・紛失自転車の対策」が一挙に実現。不適切駐輪車両を特定し、所有者に警告メールを自動送信したり、紛失届が提出されている自転車を発見したりすることができるようになりました。

参考リンク:技術情報誌Flags|株式会社マーストーケンソリューション

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です