多数の消耗品を一括で管理するにはコツが必要です。在庫切れやヒューマンエラーを起こさず、正確に消耗品管理を運用する方法を解説します。

本記事では、消耗品管理や備品管理に使える万能なエクセル台帳のテンプレートをご用意しております。ダウンロードは無料です。管理台帳の作成方法とともに、ぜひ参考にしてみてください。

⇒ 消耗品管理台帳(消耗品管理表)Excelテンプレートはこちら【無料】

目次

総務が在庫管理する消耗品とは?

オフィスには大小さまざまな消耗品が存在します。

- プリント用紙や文房具などの「事務用品」

- ウェットティッシュ・トイレットペーパーなどの「日用品」

- 災害時に必要となる「備蓄品」

などがあり、種類も点数もずいぶん豊富です。以下にて正確な定義を確認しましょう。

消耗品費とは?帳簿上の消耗品の定義

消耗品は、国税庁によると、以下2点の要件に合致するものを指します。

- 帳簿、文房具、用紙、包装紙、ガソリンなどの消耗品購入費

- 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の什器備品の購入費

上記の要件に照らすと、総務担当者が通常「備品」や「IT資産」として認識しやすいオフィス什器やソフトウェアなどの一部も、「消耗品」に該当することがわかります。

会計上の消耗品と備品の違い

上記の要件から、消耗品と備品の違いを考えることができます。

消耗品は前述のとおり、「使用可能年数が1年未満」「取得価額が10万円未満の什器備品」の購入費です。

一方、備品とは、「使用可能年数が1年以上」「取得価額が10万円以上20万円未満」のものを指します。

一見すると消耗品に該当しそうなものであっても、取得価額によっては備品に該当することもあるので注意が必要です。

なぜ物品が使用中かわからなくて大変になるのか?

- 気が付いたら消耗品の在庫切れが発生している

- 定期的な在庫チェック作業に時間がかかる

- 複数の担当者が複数の在庫を確認していて非効率を感じる

- 購入記録がなく、過剰購入で無駄なコストが発生している

- 棚卸し作業が人海戦術になっていて大変

- 物品台帳が情報更新されず、古いまま運用している

- どのように在庫管理するべきかわからない

このような消耗品管理上の課題をよく耳にします。

弊社ではモノの管理方法に関するセミナーを頻繁に開催しており、そこで各企業のご担当者様から上記を例とした課題について相談を受けることがあります。

消耗品管理は、コツがわからないまま手作業や手入力で運用を続けていると、ミスが発生しやすくなり、台帳情報が古くなったり在庫切れを起こしやすくなります。

みなさんは社内の備品や消耗品をどのように管理されていますか?

新型コロナ禍で増加中の総務の負担

新型コロナウイルスが蔓延して久しくなります。アルコール用品(消毒スプレー・ウェットティッシュなど)や、組織内で使用するマスクの管理など、総務担当者の負担は増加しつつあります。

在宅勤務制度を導入する企業も増え、社内で常備すべき日用品や事務用品の点数がわからなくなり、過剰購入してしまうケースも増えています。社員の利用頻度や目安の量が読み取りにくくなった結果、消耗品の使用に関する最新データを見て、臨機応変に購入する必要が生まれています。

在庫管理における発注方式の種類

オフィスの消耗品管理において、システムなどを利用せずに担当者が手作業で発注管理している場合、通常、以下ふたつの発注方式のいずれかを採用している場合が多いでしょう。

- 定量発注方式

- 定期発注方式

両者の発注方式の違いを確認してみましょう。

定量発注方式とは?

ストックしている消耗品の量が、あらかじめ定めておいた水準(発注点)を下回った場合、定めておいた一定量の発注をかける方式を、定量発注方式(発注点方式)と呼びます。

発注の水準は在庫数量で、これが発注点となります。補充のきっかけとなる在庫数量を正しく設定する必要があります。

発注点方式のメリットとデメリット

前もって発注点が定められているため、総務の手を比較的わずらわせない、楽ちんな発注管理方法です。

ただし、発注点方式を採用している各企業の担当の方にヒアリングすると、しばしば、消耗品の管理方法として問題があることを耳にします。

- 消耗品の種類ごとにバラバラに上がってくる発注依頼に対応するため、発注業務の負担が大きい

- 目視と手作業で管理していると、発注点の見逃しが発生し、在庫切れが起こることがある

パターンにはいくつかありますが、この方法で管理する場合、主に上記の問題が起こることが多いようです。

定期発注方式とは?

あらかじめ設定しておいた期間ごとに、在庫数量をチェックし、定期的に発注・補充する仕組みです。

たとえば、総務担当者の手が比較的空くことの多い月の中頃ごろに、定期的に消耗品をまとめて発注するための日取りを設定し、発注業務の時間をあらかじめ確保しておく、という手法になります。

定期発注方式のメリットとデメリット

消耗品の需要の増減に、毎月柔軟に対応することが可能です。この手法を採る組織は、発注を忘れてしまい消耗品の在庫切れを起こすことはほとんどないようです。

しかし、毎回発注量を決めるのが手間になります。定期的に在庫チェックを行う必要もあり、品目や保管場所が多い組織では、総務の負担が大きくなる傾向にあります。

デジタル化しないで消耗品を在庫管理できる「カンバン方式」とは?

消耗品の在庫管理のためだけにデータベースを作成したりシステム導入したりするケースは限られているでしょう。

予算を使わず、手作業と目視だけで消耗品管理を効率化したい場合、トヨタ自動車が実施している生産管理方式「カンバン方式」を採用することをおすすめします。

トヨタ自動車の生産管理方式の仕組み

消耗品管理をうまくやっている企業に聞くと、「カンバン方式」を採用している、ということがよくあります。

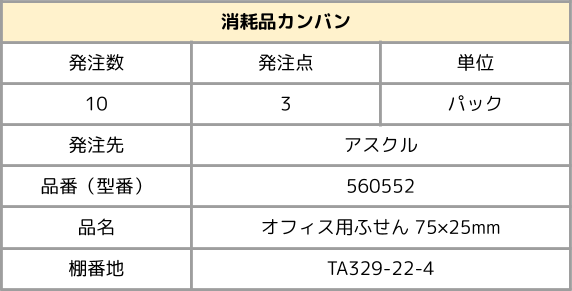

トヨタ自動車の「カンバン方式」を消耗品管理に採用する場合、最初に「カンバン」と呼ばれる以下の図のようなラベルを用意することになります。

【図解】消耗品カンバンの例

このような形式で作成したカンバンは、消耗品を保管する箱や棚など、利用者の目につきやすいところに貼り付けておきます。

現場の使用者には、在庫が切れたらカンバンに従って対応するよう説明しておきましょう。

カンバンの作り方

「1回あたりの発注数」と「発注点」を設定し、カンバンに記入します。発注点とは、在庫が「この数量になったら発注を行う」というように、発注のトリガーとなる数量のことです。

たとえば付箋の在庫を管理する場合、「1回あたりの発注数」を10個、「発注点」を3個、などの設定ができます。

カンバン方式における消耗品の在庫管理ルール

上図の例の場合、付箋が残り3個になるまで使った人が、カンバンの記載に従い発注を行うことになります。

カンバンを使うと、誰が、どのタイミングで、何個発注するかが明確になるため、発注漏れや欠品、過剰購入を防ぐことができるようになります。

消耗品在庫管理表の作成・運用における注意点

Excelなどの表計算ソフトを使い、消耗品の管理台帳・管理表を手作りして、在庫管理している組織も少なくありません。

在庫管理システムや物品管理システムなどを導入せず、担当者が手作業で消耗品管理を実行する場合、ヒューマンエラーが起こりやすくなります。いくつか管理上のポイントを意識する必要があるでしょう。

①事務用品などのデータを集約し、在庫情報を管理表上で一元管理する

複数の担当者が複数のデータベース上で、消耗品の発注状況や入庫状況をばらばらに管理していると、情報をまとめるだけで重作業となります。

発注や補充の工程が複雑化しないよう、データはあらかじめ一元管理しておきましょう。

Excelファイルの場合には、運用するファイルの数をひとつに絞り、できれば管理の責任者も限られた数に絞って運用することが求められます。

②在庫管理ラベルを作成して保管棚などに設置する

固定資産管理や備品管理と同様に、消耗品にも管理ラベルを貼り付けて点数管理しましょう。

消耗品の場合、保管棚にラベルを貼り付けたり、カンバンをぶら下げることでラベル管理を実行できます。

③最低でも年に一度は棚卸しする

どんなに正確に消耗品を管理しようとも、手作業で実行している限り、帳簿上の実数と在庫数がいつのまにか乖離している場合があります。

年に一度は現物確認し、目視でもよいので台帳上のデータと照らし合わせてみましょう。

消耗品管理システムを導入すると組織はどう変わる?

さきにご紹介した「カンバン方式」による管理方法を取り入れれば、ある程度、消耗品管理の負担は軽減できるでしょう。

しかし、発注から支払いまで、すべてデジタルで完結する現代において、消耗品を使うたびに在庫数を目視で数え、わざわざカンバンをチェックしなければならない状態は、やはり面倒くさいと感じる人が多いのではないでしょうか。

Convi.BASE(コンビベース)は、そうしたご意見を踏まえて開発されました。

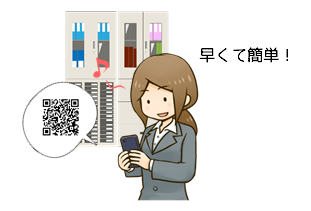

お手持ちのスマートフォンやハンディスキャナーをかざすだけで簡単に照合できるスキャンアプリやシステムを使えば、たった数秒で物品の棚卸し作業は完了します。

棚卸しはもちろん、日常の在庫管理もスマホひとつでラクラクです。

消耗品の在庫管理や発注管理をシステム上で実行する方法

消耗品をらくらく管理できるConvi.BASE(コンビベース)は、物品管理システムです。

管理ラベル(バーコードやQRコード)をスキャンするだけで、消耗品の入出庫をかんたんに管理することができます。

スマートフォンの専用アプリや、ハンディスキャナーなどを利用し、在庫数量が一定数を下回ると、自動でアラートが上がる仕組みが構築されています。

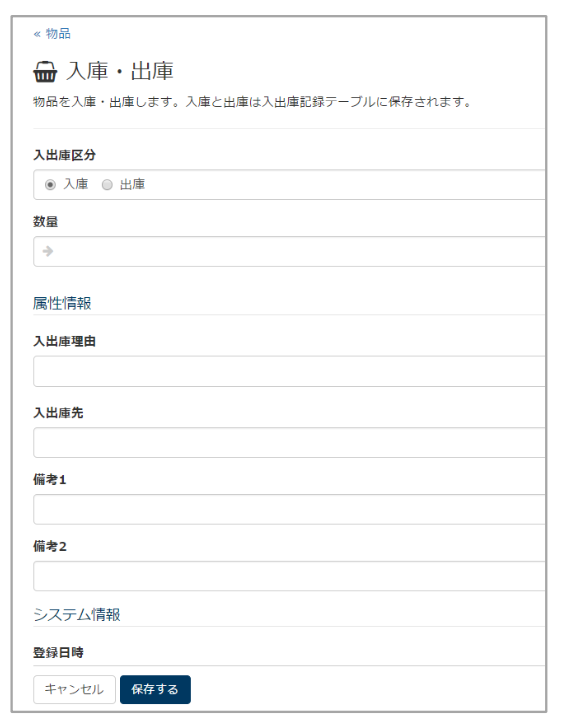

①入出庫管理機能の使い方

まずは管理ラベルを印刷します。消耗品の種類単位で発行し、あらかじめ箱や棚に貼り付けておきましょう。

なお、ラベルの発行は、Convi.BASE(コンビベース)の台帳画面かららくらく行うことができます。

入出庫作業の流れ

- 入出庫を行いたい物品の管理ラベルを読み取る

- 入庫 or 出庫を選択する

- 数量を入力し、保存する

- クラウド台帳上の在庫数が更新される

アプリを使って、入出庫を行いたい備品・消耗品の管理ラベルを読み取ります。

アプリを使うことで、誰でも簡単に、その場で在庫数の更新を行うことができます。

クラウド台帳には誰が、いつ、入庫・出庫処理を行ったか、といった履歴も残ります。

②数量棚卸し機能の使い方

台帳上の数量と実際の在庫数の差異を確認したい、という場合には、数量棚卸し機能を活用できます。

入出庫と同様に、管理ラベルを読み取って棚卸しを実行しましょう。

数量棚卸しの流れ

- 棚卸しを行う物品の管理ラベルを読み取る

- 現場にある物品の数をカウントする

- カウントした数量を入力する

- 台帳上の在庫数と実際の在庫数を照合する

物品の数を入力して、台帳上の在庫数との差分を確認。手書きや手入力で棚卸し結果を書き込む手間をなくします。

棚卸し後はボタンひとつで台帳更新が可能です。

消耗品管理システムの使い方(具体例)

実際のシステム導入にあたり、消耗品の在庫管理をシステム上でどのように運用していくとよいでしょうか。Convi.BASE(コンビベース)の開発企業である弊社の社内事例をもとに、システムの使い方をご紹介します。

弊社の主な消耗品(管理対象)は「ラベルシール」

弊社では、システムをご利用されるお客様に、管理ラベル(シール)やハンディスキャナーをご送付しています。

その在庫数を管理していますが、とくに綿密な数量管理が必要となるのはラベルシールです。

大小さまざまなタイプのシールがあり、管理対象は18種類、約300巻前後の本数をつねに倉庫に保管しています。

出荷依頼のある都度、在庫管理を担当しているメンバー複数名が、それぞれお客様へお送りしています。そのため在庫数は台帳を見るたびに変動しており、出庫数も流動的です。

入出庫が発生したらまずはコンビベースを開く

ラベルシールの入出庫作業が発生したら、PCを立ち上げ、すぐにコンビベースのブラウザ画面を開きます。

「入庫・出庫」用の画面に入り、数量などの新しい情報を打ち込んでいきます。

なお、コンビベースにはスマホアプリもあるため、スマホ上で情報処理することも可能です。

(※担当者談:倉庫までおもむいて管理ラベルを探してスキャンするよりも、オフィスにいたまま、PC画面上で直接、情報処理するほうが何かと早いそうで、すべてブラウザ上で作業しています)

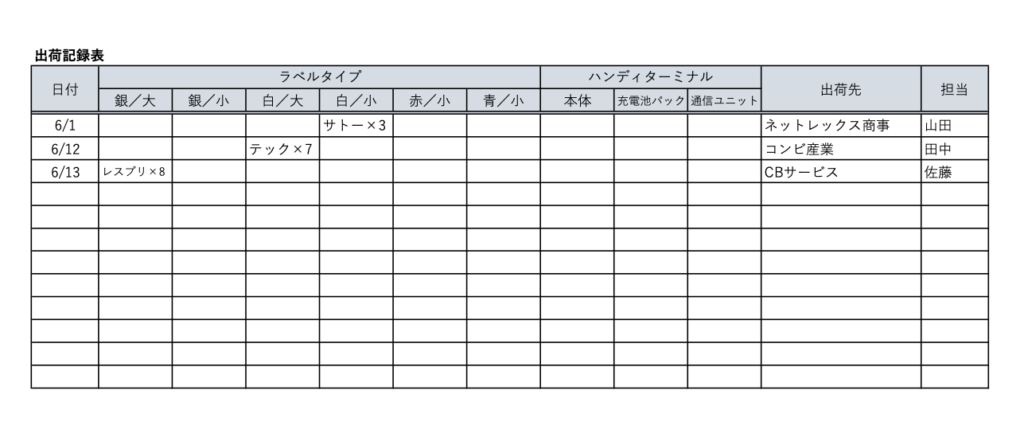

念のために紙の台帳もあります(例)

入出庫処理のほとんどはシステム上で完了しますが、紙台帳の管理運用も、一部の重要物品については残されています。

一部の重要データは、紙の台帳に手書きで記入し、同じ情報をコンビベースに登録する、という流れを採っています。

【在庫管理担当者の声】システム化して良かったこと①

「お客様と直接やりとりをしている営業担当が、リアルタイムな在庫情報を各自で確認できるようになり、コミュニケーションコストが明らかに減りました。

以前は、社内チャットでいきなり、『在庫数を見てきてほしい』といった連絡が飛んできていました。

今では、スマホなどでコンビベースを見れば、いつでも正確な在庫数がわかるので、営業担当もサポートメンバーも、双方ストレスフリーになりました。

お客様への納期回答もスピーディーになり、サービス向上につながっていることを感じます」

【在庫管理担当者の声】システム化して良かったこと②

「保管している各種ラベルシールの在庫数が一定数を切ると、システム側からアラートメールが届くので、在庫切れの心配がなくなりました。

たとえシステムを開いていなくても、自動的にメールボックスにアラートが届く仕様なので、いつでも安心していられます。

とくに出荷の多い品は、これまでは定期的に倉庫まで行って数量をチェックしていましたが、ほとんど行かなくなりました。精神的にも身体的にもラクになりました」

【在庫管理担当者の声】システム化して良かったこと③

「お客様から注文がきた際に、分納で納めるケースがなくなりました。

ラベルシールの新規発注をかけるとき、過去の出荷履歴をその場でかんたんに見ることができるので、ささっと確認し、必要な発注数を検討しています。

また、以前は一律の数量で発注していた物品も、たとえば注文の少ない商品については、数を抑えて手配するなどして、限られた保管スペースを有効的に使えるようになりました。

紙上で入出庫管理していたときと比べると、どこに向けて、いくつ出荷したか、という情報を履歴ですぐに確認できるようになったことが、業務効率化にもっとも寄与しています」

消耗品の在庫管理システムの導入事例

「在庫を正確に把握したい」「棚卸し業務を省力化したい」という期待はどの組織も抱いているものです。

1,000社以上の導入企業のあるConvi.BASE(コンビベース)の事例より、この記事では日本パリソン株式会社様の導入事例をご紹介します。

【日本パリソン株式会社】7~8人が14日間かけていた棚卸しが、人員も時間もわずか半分に

当社では棚卸しを四半期ごと行っていて、その都度現場に大変負荷がかかっていました。Excelで管理していましたがミスも多く発生しており、正確な数字が出せなければ会社の決算にも影響するため、システム化によって改善したいと思っていました。

導入後、在庫金額を集計する帳票を発行して、そのまま決算に使えるので、現場の数字と決算の数字がずれることがなくなりました。以前は、Excelで数式を入れて合計表を作成していましたがその手間が不要になりました。現場からは「使いやすい」「楽になった」という声が挙がっています。

消耗品管理のエクセル台帳テンプレート(ダウンロード)

本テンプレートは、物品管理システムのConvi.BASE(コンビベース)から出力できるCSVファイルをエクセル形式に変換したものです。

本記事を最後まで読んでいただいた方に、オフィスの消耗品の管理に使える備品管理台帳テンプレートを無料配布しております。

Convi.BASEは、エクセル台帳よりも効率よく消耗品管理できるクラウド台帳&専用スマホアプリです。ご興味のある方はぜひ、製品のご案内資料(無料ダウンロード)をどうぞ。以下のフォームよりお申し込みいただけます。

皆さまのオフィスの消耗品管理に活用していただけましたら幸いです。