物品管理とは、モノの所在・状態・使用状況などの情報をデータベース上にまとめて現物管理することです。

本記事では、物品管理の目的や必要性、具体的な管理方法、効率化のアイデア、役立つツールなどをご紹介します。

目次

物品管理とは?

物品管理とは、管理しているモノの場所やステータスを把握し、効果的に運用するためにデータベース(管理台帳)に情報をまとめて、現物管理することです。

組織内に点在しているすべてのモノの状態を正確に把握しておくことで、「貸出し」「数量管理」「棚卸し」といった業務を効率よく運用したり、効率化によってコストカットを図ることができます。

物品管理の目的

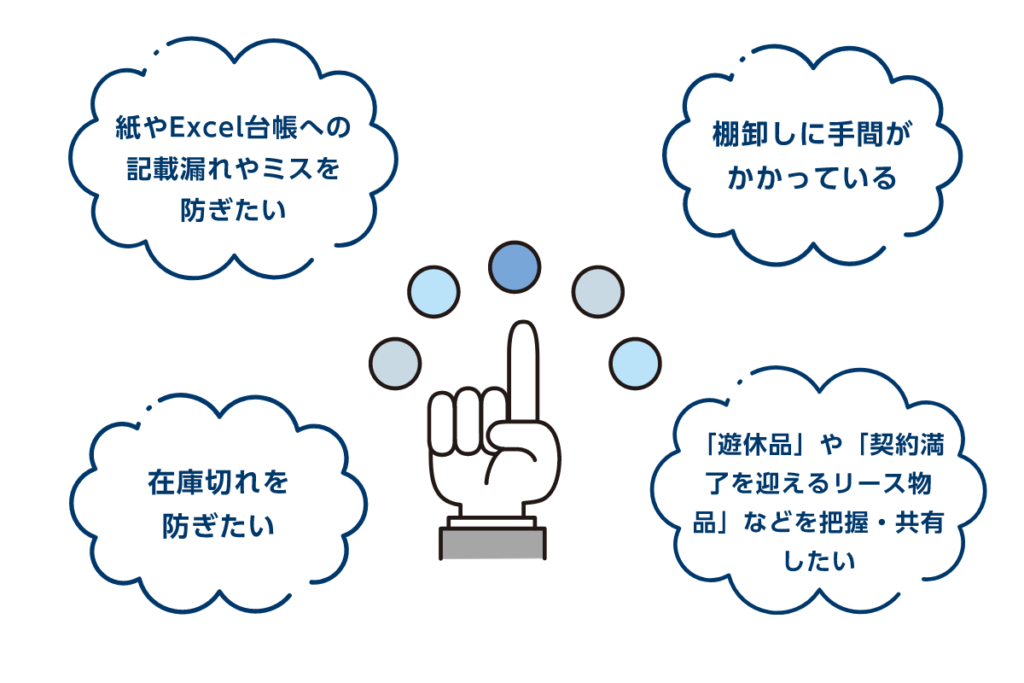

もしも組織が物品管理をしなければどうなるでしょうか。

一般的には固定資産物品などを管理する場合、上記4つの目的・必要性から物品管理されます。これらが上手く果たされない場合、組織的な危機を迎える恐れがあります。

目的1.重要物品や重要データの流出を防ぐ(セキュリティ強化)

- 顧客情報や金融取引情報が掲載された書類・データ

- 建物・オフィス・倉庫の鍵類、社員証などのICカード類

- IT機器類、およびログインIDやパスワード

- 工具、部品、薬剤など紛失を避けるべき資材

これらの物品やデータは、ヒューマンエラーで外部に流出したり逸失したりすると、組織はもちろん第三者にも損害をあたえる恐れがあります。

重要物品が「どこに」「いくつ」「だれが持ち出し」「いつ返却されるのか」わからないままでは、最悪の事態を引き起こしかねません。物品管理システムでシステム化し、管理の見える化をしなければなりません。

目的2.社内業務から「非効率」をなくす(業務効率化)

- 物品の在庫が見つからずあちこち探し回っている

- 会議室や社用車の鍵が見つからない、使用中かどうかわからない

- IT端末をだれに貸出しているかわからない

社内で適切に情報が集約・共有されていない場合、業務の効率は低下している可能性があります。

物品管理は、従業員の円滑な業務遂行を補助するためのものです。物品データを一元管理して全体共有することで、無駄な時間や労力を減らすことができます。

目的3.無駄な物品をなくす(節税・経費削減)

- 放置されている遊休品が多い

- 未使用品があるのに新規購入している、活用されていない物品の数が年々増えている

- 壊れた物品がメンテナンスや修理されていない

- 経理担当の預かり知らぬところで物品が廃棄されている

統一的に物品管理されなければ、本来であれば必要のない経費が多数発生していることがあります。

たとえば廃棄物品が多い場合、不必要な税金を納めていることが懸念されます。経理担当が知らないうちに物品が増えたり減ったり、購入・メンテナンス・廃棄などステータスが変化することのないよう、社内から無秩序をなくしましょう。

目的4.経営上のリスクを減らす(コーポレートガバナンス強化)

- 物品の横領、私物化

- 不正会計、利益供与

ずさんな資産管理体制では、組織資金の使い道が不明瞭になります。資産の取得、その利用や運用方法について、実態とデータが乖離している場合、最悪、組織が危機を迎えることも。

組織の資産情報を正確に把握し、必要があれば経営陣は責任を持って開示しなければなりません。物品の横領、私物化、不正会計、利益供与などを排除することにも物品管理は役立ちます。

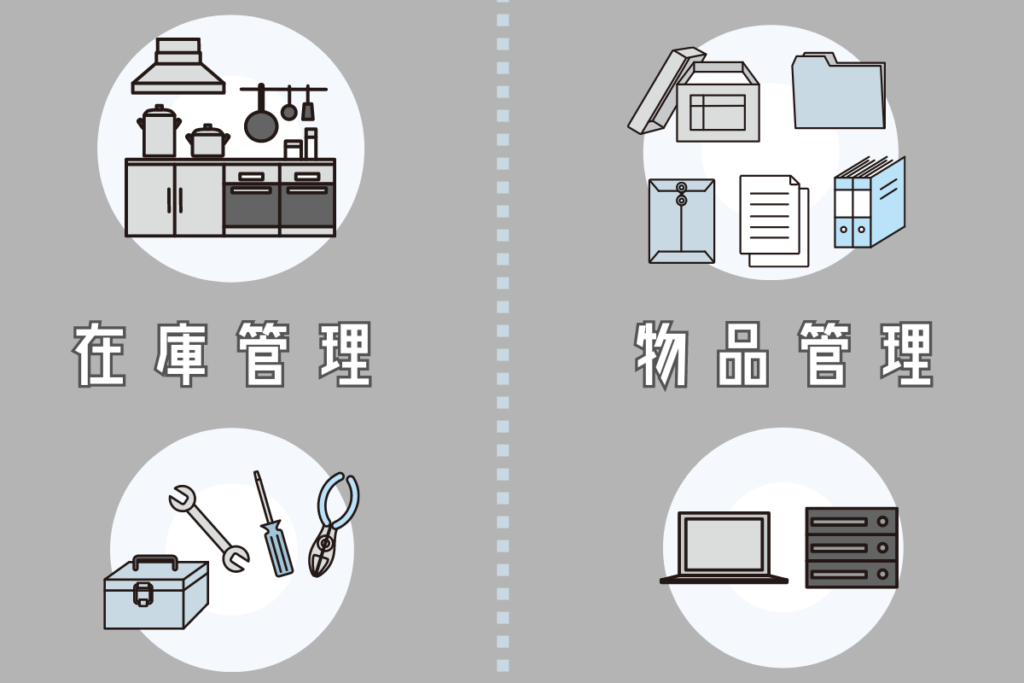

物品管理と在庫管理の違い

「物品管理」とよく似た言葉に「在庫管理」があります。

どちらも「モノを管理する」という点では同じですが、管理の目的、手法、導入システムなどは異なります。物品管理と在庫管理の違いを以下にまとめました。

在庫管理の管理対象は「商品」「資材」「部品」など

在庫管理とは、製品やその資材について、入出庫を管理したり数量管理したりすることを言います。

販売店舗や製造現場などに導入されることが多く、通常は「在庫管理システム」と呼ばれる管理の自動化システムを用いて実行されます。

物品管理の管理対象は「什器」「IT機器」「重要書類」「鍵」「消耗品」など

物品管理の物品とは、多くの場合、オフィス備品を指します。

什器やIT機器といった固定資産物品から、文房具などの消耗品まで、大から小まで幅広く現物管理します。

固定資産管理における会計上の諸業務については「会計システム」、棚卸しなどの現物管理については「物品管理システム」を用いることで、それぞれ効率化が叶います。

物品管理の方法1.管理を開始しやすい時期はいつ?

物品管理をこれから始める企業は、可能なかぎり早く、管理体制を整備すべきです。

組織は日が経つにつれて成長するため、気がついたときには膨大な従業員と物品が複数拠点にまたがって点在している事態になることも。

後回しにしないために、管理業務の構築に着手しやすい適切な時期を知っておきましょう。

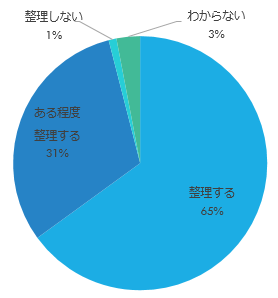

オフィス移転のタイミングで物品整理する企業が96%

オフィスが移転するタイミングや、レイアウトを変更するタイミングは、物品管理業務を開始しやすい時期だと言えます。

上のグラフは物品管理システムConvi.BASE(コンビベース)が開催している物品管理セミナーにおけるアンケート集計結果です。96%の担当者が、オフィス移転のタイミングで移転先に持っていく物品を整理すると回答しています。

移転時やレイアウト変更時には現場社員の協力を得やすい

- どの物品をどのスペースに移動するか

- 処分すべき不要な物品や修理すべき物品はあるか

オフィス内の備品を整理する際には、現場で実際に物品を利用している社員同士が協力して、必要な物品と不必要な物品を仕分けなくてはなりません。

すると、このタイミングで現場社員と協力しながら、物品管理台帳をらくらく作成することができます。

一挙に台帳の基礎部分を整備することができる上に、同時に対象物品の管理ラベルの貼付も済ませることで、現物管理もしやすくなります。

物品管理の方法2.物品管理のしくみの構築方法

物品管理のしくみ作りには数日がかかりますので、あらかじめ作業時間を確保しておきましょう。

帳簿上・会計上の管理だけでなく、物品の現物管理(モノの所在や所持者の情報を管理すること)も同時に徹底しようとする場合、通常業務の空き時間だけでできる作業量では到底ありません。

必要があれば、初期のセットアップだけでもアウトソーシングサービスに依頼するなどしましょう。物品管理専門のプロフェッショナルConvi.BASE(コンビベース)のアウトソーシングサービスの詳細は、以下から確認することができます。

物品管理のしくみ作りの手順

基本のステップをシンプルにまとめると、以下の工程をたどることになります。

- 現在の物品の状態を把握する

- 物品の所在を使用シーン別に分類して保管のルールを定める

- 物品管理台帳を作成する

- 管理ラベルを作成して物品に貼り付ける

- マニュアルを作成して物品管理ルールを周知する

手順1.現在の物品の状態を把握する

はじめに棚卸し作業を実施します。組織が保有している物品について状態を確認し、製品名、現在の所有者、所在情報などをメモしましょう。

もしも使用されていない不要品や、メンテナンスが必要な物品が見つかった場合、このタイミングで処分や売却を検討します。

棚卸し作業中は、棚卸表の空欄などを利用すると現場のスタッフが効率よく動くことができます。詳細は以下の記事を参照してください。

手順2.物品の所在を使用シーン別に分類して保管のルールを定める

- 「スタッフの共有物品はキャビネットの中」

- 「日常的に使用する物品は各自のデスクの上」

- 「月に一度しか使わない物品は保管室の奥」

物品が使用されるシーンを想定し、従業員の使いやすい適切な保管場所を定めましょう。

おおまかに、消耗品は「総務部」、デジタル機器は「情報システム部」など、すでに組織的なルールがある場合にはそれに準拠します。くわえて新たにルールを作成する場合、何度かテストして、使いやすい保管場所を探ってからルールを定めるとよいでしょう。

手順3.物品管理台帳を作成する

組織内に散らかっている物品情報をひとところにまとめて管理するために、物品管理台帳を作成しましょう。

管理台帳は、エクセルなどの表計算ソフトで作成することもできますし、物品管理システムを導入すれば、写真付きでわかりやすいオンライン台帳をすぐに実用できます。

たとえば、保証書や説明書などの付属ファイルを物品ごとに添付したり、場所や種類別にソートして、子台帳を一瞬で作成することも可能です。

物品管理システムのConvi.BASE(コンビベース)については、以下からご確認いただけます。

手順4.管理ラベルを作成して物品に貼り付ける

拠点内のすべての物品に、必要情報を記載した管理ラベルを貼り付けます。

ラベリングすることによって現物管理しやすくなり、次回からの棚卸し業務を効率化することができます。

ラベルの作成例や貼り方、貼れない場合の対処法などは以下の記事に詳しい解説があります。

手順5.マニュアルを作成して物品管理ルールを周知する

- 「貸出し・返却の際には物品棚のノートに署名する」

- 「使用前に上長から承認印をもらう」

- 「個人配布のIT端末をシステム部門が遠隔管理する」

物品管理上のルールを定めます。細部までマニュアルとして文書にまとめ、従業員全員に周知しましょう。

もともと管理体制の整っていない組織の場合、ルールの浸透には時間がかかります。はじめは最低限の物品について管理体制を構築し、シンプルなルールを施行するとよいでしょう。

物品管理の方法3.管理対象物品の絞り方

組織内のすべての物品について物品管理対象とすることが最善ですが、導入当初からすべての物品を対象にして取り扱うと、従業員が混乱することも。

管理担当者が業務フローに慣れるまでは、段階的に物品管理を導入するとよいでしょう。この章では、物品管理スタート時の管理対象の絞り方と管理方法について解説します。

1.固定資産物品(什器、社用車、IT機器など)

固定資産物品の管理の重要度はもっとも高く、現物と台帳上の情報が乖離している場合、監査などで指摘される恐れがあります。

物品管理のスタート時、まずは固定資産現物を管理対象として設定し、スモールスタートする企業も少なくありません。

固定資産管理に慣れたら、その他の備品や在庫、消耗品、重要文書などに手を広げ、徐々に物品管理の範囲を広げつつ精度をアップさせましょう。

2. IT機器(パソコン、社用スマホ、Wi-Fi端末など)

個々人に配布されるIT機器は、重要データが入っている一方で、社外に持ち出されやすく、貸出し管理を徹底させなければならない物品です。

情報セキュリティの観点から厳格管理する必要があり、情報システム部門を中心に物品管理をスタートしている組織も多いでしょう。

IT機器の場合、ネットワークに接続されていない遊休品が忘れ去られやすい傾向にあります。メンテナンスの頻度も高いため、各機器ごとに保証書・説明書などの付帯情報を同時管理しましょう。

3.移動や持出しの頻度が高い物品(鍵、社員証、デバイス、工具など)

従業員が頻繁に持ち出す物品は、紛失やデータの外部流出の恐れがあるため、物品管理の重要度がとくに高くなります。

利用状況の把握も難しいため、可能であればリアルタイムに持ち出し情報を同期しながら管理するとよいでしょう。

コンビベースの物品管理アプリを利用すると、お手持ちの端末から簡単に「返却予定日」を指定したり、物品の「持ち出し予約」もできるようになります。スタッフ同士の物品の貸し借りもしやすくなるでしょう。

物品管理の注意点と効率化のためのアイデア

- 「物品管理すること自体に時間がかかりすぎる」

- 「運用フローが煩雑になっている」

- 「棚卸し業務に多くの人員を割かざるを得ない」

物品管理の体制構築は簡単ですが、それを効率化するにはコツが必要です。

ここからは物品管理のプロフェッショナルであるコンビベースから、物品管理を効率化するためのアイデアや方法をご紹介します。

例1.位置情報をリアルタイム共有する

物品にICタグを取り付けることで、位置情報を記録できるようになります。

あちこち探し回ったり、煩雑な棚卸し作業をする必要もなくなり、持ち出し先や保管場所をシステム上でいつでも正確に把握できるようになります。

RFIDを活用したICタグは、物品管理システムコンビベースでも利用可能です。詳細は以下に解説があります。

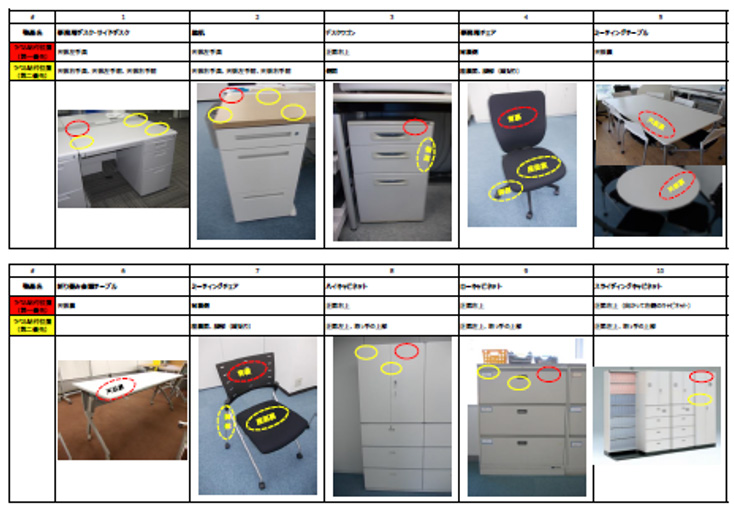

例2.管理台帳に視覚的な物品データを添付する

視覚情報を充実させると、日常的に台帳を活用しやすくなります。

「管理番号で識別できれば十分では?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、数字や番号の羅列だけではヒューマンエラーが発生しやすくなります。

画像を見るだけで簡単に物品を識別できるようになると、たとえば棚卸し作業の場面では、名称だけでは区別がつきにくい物品の特定に役立ちます。

エクセル台帳では、画像やPDFの添付は難しいかもしれませんが、物品管理システムを導入すると、データファイルは容易に添付できます。

例3.スマホをかざすだけで物品情報を編集できるようにする

バーコードやQRコードなどの自動認識技術を採用した管理ラベルを貼り付けることで、物品情報を管理台帳から自動的に引き出すことが可能になります。

物品管理システムのコンビベースでは、お手持ちのスマートフォンやハンディスキャナーをかざすだけで、いつでもどこでも物品情報を編集・閲覧することができます。

棚卸し作業も、端末を管理ラベルにかざすだけで完了。システムが自動的に突合するため、現物と台帳を見比べる必要はありません。

物品管理システムを導入するメリット

物品管理システムを導入すると、自然と効率的な管理体制を整えることができます。

手作業&手入力で実施するエクセル表を使った物品管理では、現場の管理担当者の人海戦術に頼らざるを得なくなります。棚卸し業務など膨大な物品を前にしては、現物確認だけでも一苦労でしょう。

物品管理システムを導入すれば、現物確認や台帳との情報突合はシステムにぜんぶお任せすることができます。もちろん記帳の作業もいらず、従来かかっていた棚卸し作業の工数をたった1/10程度に減らすことができます。

棚卸しはもちろん、日常の物品管理もらくらく!

固定資産物品はもちろん、日常で使用する消耗品の在庫管理や、IT機器の貸出し管理、部屋の鍵の管理など、さまざまな物品に対してシステムを利用できます。

組織内のあらゆる物品のステータスをだれもがリアルタイムに把握できるようになり、物品を活用しやすくなります。

物品管理システムのコンビベースの機能

Convi.BASE(コンビベース)は、便利なオンライン台帳を中心に、ICタグ/バーコード/QRコードなどの自動認識技術を駆使し、どんな組織でもかんたんに物品管理のしくみを整えることができるシステムです。

- スマホ/ハンディスキャナーによる棚卸し(スキャン&自動照合により約90%の手作業工数を削減)

- 物品検索(保管場所の検索、遊休品の検索 etc.)

- 履歴管理(物品情報の更新、移動の履歴 etc.)

- 貸出し/持ち出し・返却管理(貸出し・返却情報の記録・予約管理・メールアラート etc.)

- 物品の紛失対策(レーダー・アラート音による探索)

- 物品の入出庫管理

- 物品在庫数量の管理

- 物品情報と取扱説明書・保証書・稟議書などのファイルの紐付け

などの機能があります。

機能の詳細はこちら(機能一覧)からご確認いただけます。

無料プレゼント・資料ダウンロード

- 「自社と同じ業種・規模の事例を読みたい」

- 「デモンストレーションで使い方をもっと知りたい」

- 「想定している運用が可能かどうか知りたい」

- 「使用中のシステムとの連携可否をチェックしたい」

- 「今すぐ見積もってほしい」

コンビベースのすべての機能や、導入事例、導入効果を知りたい方向けに、ご案内資料を無料でお配りしております。

任意の「ご質問・ご要望」欄に、例のようにご入力いただきましたら、担当者が必要な情報を収集しまして後日お知らせいたします。

ぜひお気軽に、物品管理のお悩み解決にご利用ください。

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です