固定資産の棚卸しは、多くの人員と時間を要する非常に負担の大きな作業です。特に、管理担当者・総務担当者にかかる業務負担は非常に大きく、生産性を下げる一因にもなっています。

本記事では、固定資産の棚卸しの目的と方法、具体的な作業手順、担当者の負担を少なくする方法などについて解説します。

監修者プロフィール

- 外波 達也株式会社トラフィックエイジア代表取締役・MJS税経システム研究所客員研究員

公認会計士・税理士事務所在職時に「一般企業の経験なくして、経営は理解できない」と一念発起し訪問販売商社へ転職。在職中に「営業管理」「債権管理」「秘書」「経理・財務」の責任者として、急成長した業績向上に貢献する。独立後は、㈱トラフィックエイジアを設立し、企業財務コンサルタントとして、「事業計画策定」「月次業績管理」「債権管理」「在庫管理」といった事業そのものの現場改善、構築支援の取り組みを行うと共に、豊富な実務経験を活かした研修講師としても好評を得ている。主な著書:「経理財務エキスパートシリーズ 月次業績管理の実務スキルアップ(創己塾出版)」

固定資産の棚卸し「年2回以上」!? 重い担当者負担の実態とは

「固定資産管理でもっとも大変なのは棚卸し」

こう感じている管理担当者・総務担当者は多いのではないでしょうか。

実際、セミナーや展示会で参加者にヒアリングをしていると、決算前の時期になると「あぁ、今年も固定資産の棚卸しの時期が来た…」と憂鬱な気持ちになる、という意見をよく耳にします。

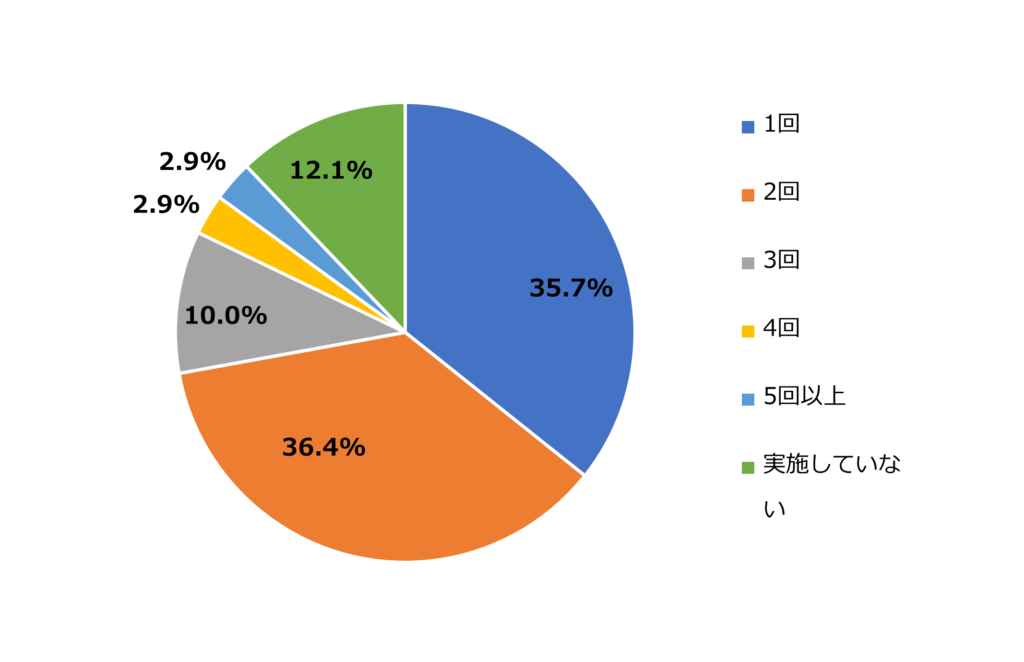

しかも、半数の企業が年2回以上、約1割強の企業が年3回以上の頻度で棚卸しを実施している(※弊社アンケート調査より)、というのですから、負担を感じている担当者が多いことも、大いに頷けます。

Q)固定資産の棚卸しを年に何回実施していますか?

(出典:固定資産物品管理に関するアンケート調査 第8回[2022年度]|株式会社ネットレックス)

そんな固定資産の棚卸しですが、そもそも何のために行うのでしょうか。効率を上げ、担当者の負担を減らすにはどうすればよいのでしょうか。

固定資産の棚卸しの目的は? 何のために行うの?

固定資産の棚卸しにはさまざまな目的がありますが、主に次の3点を挙げることができます。

① 保有する資産の正確な把握

固定資産台帳の情報と実態が異なるということは、自社が保有している資産の状況を正確に把握できていないということになります。財務諸表における資産の表示も、実態にそぐわない状態になってしまう可能性が出てきます。

固定資産などの資産物品は、移動や移管、売却、廃棄など、日々状態・状況が変更されています。そうした情報を変更が生じるたびに、固定資産台帳に反映するのは運用上かなり難しく、正確性も担保できない可能性が高いです。

固定資産の棚卸しには、そうした資産物品の状態・状況を改めて記録し、その時点の固定資産台帳の正確性を担保する、という目的があります。そうすることで、財務諸表における資産の表示も実態に即した内容になります。

② 節税・経費削減

台帳で管理している固定資産が実態と乖離していると、本来は払う必要のない税金を納めることになってしまったり、必要以上に経費が増大してしまったりする可能性があります。

実態に合わせて不要な資産を除却処理することで税金を圧縮したり、資産物品の重複購入を防いだり、遊休資産の有効活用を促したりすることで、経費削減を目指すことも、棚卸しの目的の1つです。

③ セキュリティ強化

固定資産は「事業の用に供する」ことを前提とした財産であり、滅失・破損や盗難といった事件・事故を防ぐ必要があります。

固定資産の棚卸しには、こうした事件・事故を抑止すると同時に、万が一、事件・事故が発生した場合も、追跡調査による原因究明をしやすくし、再発防止策を講じやすくする、という目的があります。

このほかにも、固定資産を利用している現場のメリットも挙げられます。たとえば、次のようなものです。

- 買い替え時期を予定し予算算出の根拠とする

- 管理部門の業務効率化・労働環境の改善

- 管理意識の向上

固定資産の棚卸しの方法。効率的に実施するには?

では、固定資産の棚卸しはどのような方法で実施すればよいのでしょうか。

固定資産の棚卸し業務は、大きく次の3段階に分けることができます。

順に解説していきます。

1. 事前準備

固定資産の棚卸し、というと、現物確認のイメージが強いかもしれません。しかし、効率よく実施するには、事前準備が非常に重要になります。

事前準備で行うのは、現物確認を効率よく実施するための段取りやルールをつくり、共有することです。具体的には、次のことを行います。

① 棚卸しマニュアルの作成・配布

棚卸しの作業手順をまとめたマニュアルを作成します。

ポイントは、「こんな場合はこういう対処をする」というように、現物確認中に遭遇する状況によって、どのような対応を行うかを明確に記載することです。

たとえば、「管理ラベルが見当たらない」「あるはずの場所にない」「管理ラベルの印字がかすれていて読めない」などは現物確認中によく直面する事態だと思います。そういった事態に直面した場合に、「リストの『管理ラベル不明瞭』欄にチェックをつける」「対象の資産物品に付箋で目印をつける」など具体的な一次対応方法を記載します。

もちろん、「『管理ラベル不明瞭』欄にチェックのある物品のラベルをラベル再発行・再貼付する」など、最終的な対応方法についても忘れずに記載しておきましょう。

② 棚卸表(棚卸原票)の作成・配布

実際の現物確認作業では、現場単位または特定の物品カテゴリ単位など作業対象を区切って実施していると思います。

すべての資産物品が記載されたリストを片手に現物確認作業を行うと、確認した資産物品がリストのどこにあるか探すのに必要以上の時間がかかってしまいます。それでは非効率なので、担当者ごとに担当する資産物品を抽出しリスト化した棚卸表(棚卸原票)を用意し、現物確認作業に入ってもらう必要があります。

ポイントは、可能な限り棚卸表に資産現物の写真を表示すること。名称や管理番号だけを頼りに確認対象の物品を探すのは非常に難易度が高く、時間がかかってしまいます。視覚的に物品現物を判別できるよう、棚卸表には資産現物の画像をつけておくと効率よく確認作業を進めることができます。

棚卸表が完成したら、事前に各担当者に配布しておきましょう。

2. 現物確認

現物確認作業は、資産現物が保管されている現場に行き、リストに記載されている情報と乖離がないか照合する作業です。

作業は大きく2段階に分かれます。

1次作業(1周目)

リストの上から順に、該当の資産現物と照合していきます。

資産現物が、リストに記載の情報と異なる状態にある場合は、マニュアルで定めた手順通りに対処するのですが、基本的に1次作業では具体的な対処は行いません。リストの該当欄にチェックをつけておき、次に進むようにしましょう。

たとえば、リストに載っている資産現物が見つからない場合、その場では探さず、「不明品」欄にチェックをつけて、次の物品の照合に進む、という流れです。

1次作業の段階で、「見あたらない物品を探す」などの具体的な対処に時間を費やしてしまうと、リスト未消化の状態で時間だけが経過してしまい、遅れの原因になるからです。1次作業では、リスト上の資産物品をとりあえず一通り確認してしまうことを目指してください。

2次作業(2周目)

1次作業の結果、何らかの対処が必要となった物品に対し、具体的な対処を行います。

たとえば、リストの「不明品」欄にチェックがついている物品であれば、「探し出す」「リストに保管場所の変更情報を加える」などの対処を行います。必要に応じて、所管部門の社員への聞き込み調査なども実施するとよいでしょう。このときの対処方法についても、棚卸しマニュアルに記載しておくと作業がスムーズになります。

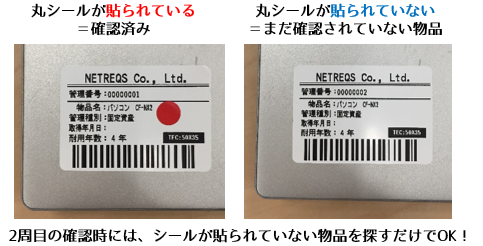

現物確認を効率よく進めるポイントとしては、1次作業時に、特に問題なく照合が済んだ物品現物に目印を付けておくこと。

管理ラベルに目立つ色のシールを貼る、などがおすすめです。

数ある物品の中から1次作業で見つけられなかった物品を探し出すのは簡単ではなく、多くの企業がこの作業に膨大な時間を割いています。

照合済み物品に目印をつけておけば、ひと目で未照合の物品と判別できるようになり、不明品を探し出すスピードが早くなります。

3. 集計・反映

最後に、リスト上の変更内容にあわせて固定資産台帳を更新します。

固定資産管理台帳は、棚卸しの都度、どこがどう変更されたか分かるよう、履歴が残るように運用すると良いでしょう。

固定資産の棚卸しにはバーコードやQRコードが便利

固定資産の棚卸し業務は、手作業で目視確認していると時間も手間もかかります。

そこで、バーコードやQRコードといった自動認識技術を用いて、スキャンするだけで棚卸しを完了させてみませんか?

物品管理システムのConvi.BASE(コンビベース)なら、スマホやハンディスキャナーを、シールラベル(バーコードやQRコード)にかざしてスキャンするだけで、あっという間に棚卸しを完了させることが可能です。

システムが自動的に、現物確認や台帳との突合をしてくれます。手間のかかる作業はソフトウェアに処理させることで、棚卸し工数を最大10分の1程度まで減らすことができます。

無料プレゼント・資料ダウンロード

棚卸し作業を効率化できるConvi.BASE(コンビベース)ならではの機能は、そのほかにもたくさんあります。

すべての機能や、導入事例、導入効果を知りたい方向けに、ご案内資料を無料でお配りしております。

- 「自社と同じ業種・規模の事例を読みたい」

- 「デモンストレーションで使い方をもっと知りたい」

- 「想定している運用が可能かどうか知りたい」

- 「使用中のシステムとの連携可否をチェックしたい」

- 「今すぐ見積もってほしい」

任意の「ご質問・ご要望」欄に、例のようにご入力いただきましたら、担当者が必要な情報を収集しまして後日お知らせいたします。

お気軽にぜひ、以下のフォームに必要事項をご記入ください。

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です

そもそも「棚卸」を行うものは、「固定資産」と「在庫」です。この二つの資産の共通した特徴は、決算等の時点資産価値が、買い入れた際の対価である購買価値のみならず、事業活動を通じて将来利益となる「付加価値」を含んでいる事にあります。これは、債権である売掛金や貸付金、また目減りしていく権利金や保証金とは大きく性質が異なります。そのような意味では、「金の卵を生むガチョウ」であり、ここを管理する事はより大きな利益=企業価値を生み出す事につながると言えます。

その中でも、一度売り渡すと管理の対象から外れる在庫と異なり、固定資産は数次に亘り、利益への効果と影響を与え続ける事になります。

それほど、大切な固定資産ですが、ひとつ厄介な事に、決算書の貸借対照表において、全てのものが管理されている訳ではなく、①資産計上されているもの。②期間損益として既に費用化しているが活用・保管がなされているもの。それぞれ異なる状態のものが通常、存在しており、シンプルに決算書の数値だけ見れば活用度合いが推し量れる訳ではない事も管理を困難にしている要因となっています。

しかしながら固定資産を、より効率的に、あるいは貢献度を高めて効果的に、活用を推進させる事が、結果として事業利益を増加させる事につながる事は、イメージして頂けると思うのです。

実査(実体監査)という意味での実在性の有無の確認は、年に一度で良いのかも知れませんが、むしろ大切な事は、その資産がその性質を常に発揮できる状態にあるのか、また実際にどのくらい活用されているのか操業度合いを、毎月確認する事にあると考えます。 そのような意味において、自社が保有する固定資産(費用化の有無を含めて)の理論値把握は、企業収益(ROA)の確保の視点からみて必須な取り組みであると言えるのです。