「棚卸し」とは、備品や在庫など、企業が保有する資産の内訳や総量を正確に把握するために、保管している資産を「棚から卸して」数え直し、帳簿上の記録との間のズレを修正する一連の作業のことをいいます。

棚卸しの結果は決算や税額に直接影響を与えることから、企業運営上、絶対に欠かすことのできない重要業務のひとつです。

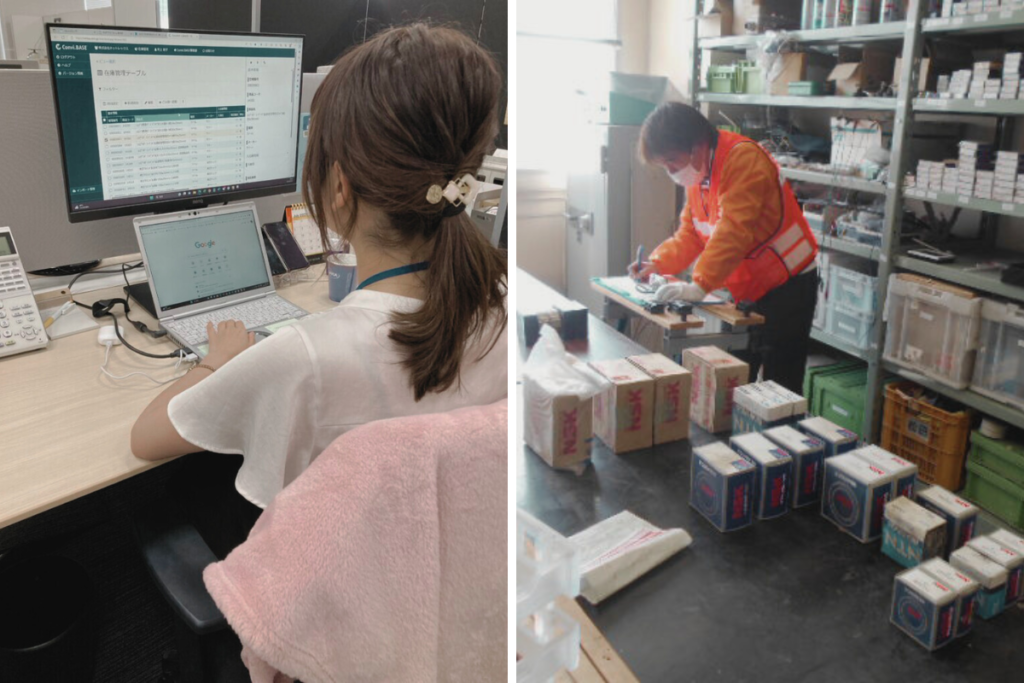

本記事では、棚卸し業務のアウトソーシングサービスにも従事している弊社のコンサルティングチームが実際に取り組んできた数百社の実体験をもとに、棚卸し作業を効率化する方法や、課題解決の具体的な方法をポイントごとにご紹介します。

目次

棚卸しの目的は「資産を正確に把握すること」

資産を棚卸しする目的は、自社が保有する資産の総量や内訳を正確に把握することです。

数量や状態について、経営層が正確に把握できなければ、経営上のリスクや事業成長の可能性がどんなところに潜んでいるか、どのような対処をすべきか、判断できなくなる恐れがあります。

決算や税額に直接影響を与える重要な管理業務ですから、担当者は責任を持ち、正確に実行する必要があります。

なぜ正確な棚卸しが必要なのか?

組織のトップマネジメントがリスクを退け、適切な経営判断を下せる状態にするために、棚卸しは必要となります。

たとえば以下の項目について経営判断を行うには、各項目に関する過去から現在までの情報を正確に入手しておかなければなりません。

- いつまでにどのような設備投資が必要となるか

- どの部門で、何人の人材を採用すべきか

- いつ、どれほどの量の仕入や生産を実行すべきか

また、自社が保有する資産について知らなければ、たとえその意図が無かったとしても、粉飾決算や脱税のリスクにさらされる場合もあります。

今すぐできる!棚卸しを効率化する5つの工夫

ちょっとしたポイントを押さえるだけで、資産の棚卸しが「こんなにラクになるんだ!」「ひと手間で全然違う!」というお声をいただくこともあります。

ここからは、弊社コンサルティングチームの実体験をもとに、今すぐ工夫できる棚卸し作業の効率化ポイントをご紹介します。

大規模なシステム設定などを必要としない、お手軽に取り入れられる5つのポイントに絞りました。ぜひ、御社の棚卸し業務の参考にしてみてくださいね。

1.確認済み物品にシールを貼り付ける

棚卸し作業に時間がかかる理由のひとつに、棚卸しリストにある物品を「探し出す」のに時間がかかってしまうことが挙げられます。

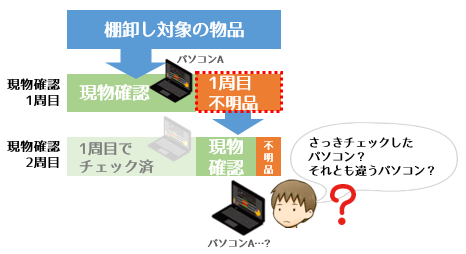

通常、棚卸しは2段階に分けて行います。最初に担当エリアの物品を一通り確認し、棚卸しリストの情報と片っ端から照合していく一次作業。次いで、残った不明品(見つからなかった物品)を探し出し、リストと照合する二次作業です。

実は、この不明品を探し出す作業(二次作業)に膨大な時間がかかっていることが多いのです。

どうすれば二次作業を効率化できるのか?

気づけば、何度も何度も同じ物品を確認している、そんな経験がある人も多いのではないでしょうか。

当たり前ですが、数ある物品の中から1周目で見つけられなかった物品を探し出すのは簡単なことではありません。目の前にある物品が1周目で確認済のものかどうか、見た目で判断できない場合は、いちいちラベルの管理番号を見て、リストを探してチェックが付いているかを確認しなければならないからです。

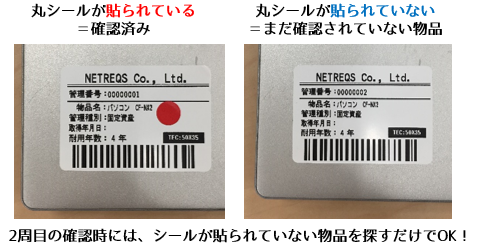

この状態を改善するために有効なのが、確認済み物品にシールで目印を付ける方法です。

1周目で確認できた物品には、管理ラベルに上記のようなシールを貼っておきます。そうすることで、2周目では、シールが貼られていないものだけを再チェックすればよいので、作業効率を格段にアップさせることができます。

棚卸し対象となっているすべての物品の管理ラベルにシールが貼られたら、棚卸しは完了ということになるので、分かりやすいですね。

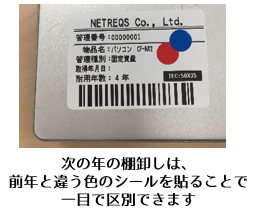

また、昨年は赤のシール、今年は青のシール、来年は黄色のシール……というように、毎回シールの色を変えることで、どの年度の棚卸しでチェックされているか一目で分かるようになります。

2.チェック欄付きの管理ラベルに変更する

「シールを貼る」方法の派生型として、管理ラベルの余白部分にチェック欄を設けるという方法も有効です。

照合が済んだら管理ラベルにチェックをつけることで、2次作業にかかる時間を短縮できます。

数年分の枠を作っておけば、どの年度の棚卸しで確認されているかもひと目で分かるようになり、さらに便利になります。

3.棚卸しリストに画像を添付する

物品を「探し出す」時間を縮めるには、画像の利用が有効です。

もしも現状の棚卸しリストや棚卸表に、管理番号や品名など、テキスト情報しか記載されていない場合、ひとつずつ管理ラベルの表示内容を確認していかなければ、担当者は該当物品を特定することができません。

写真があれば一目瞭然で、老若男女、国籍関係なくどの担当者も、対象物を視覚的に特定することができます。一瞬のうちに物品の概要を認識することができるでしょう。

4.作業手順を分解してからPDCAを見直す

すべての棚卸し業務が終了したあとには、関わったスタッフ全員をひとところに集め、作業手順や実施方法について改善点がないか細かく見直しましょう。

次回の棚卸し業務のために、現場の意見を取り入れながらPDCAを回す必要があります。ポイントは、棚卸し作業を領域ごとに3つから5つほどに分解して、各フェーズごとにPDCAを回すことです。

- 棚卸しリストの作成

- 実地棚卸・現物確認作業

- 棚卸し結果の集計

- 台帳への結果反映

組織によって実施に関する具体的な作業は異なりますが、たいていの場合、上記4つの段階に分けることができます。

作業の領域ごとに実施方法を見直すことで、振り返りやすくなります。より効率的に進めるにはどうすればよいか、作業に関わった全員で話し合いましょう。

棚卸し作業をふりかえる意味

チーム内でふりかえらなければ、たとえば「管理ラベルが剥がれてしまっている」「管理ラベルが貼られている物品と、貼られていない物品が混在している」など、管理上の課題を共有することができません。

棚卸し作業は人海戦術になりがちのため、正確性やスピードを向上するには、個人ではなくチーム全体の課題や、仕組み上の課題を浮き彫りにする必要があります。

作業手順や管理方法を抜本的に改善するべく、毎回見直しておけば、次回の棚卸し作業をよりスムーズで正確なものにすることができます。

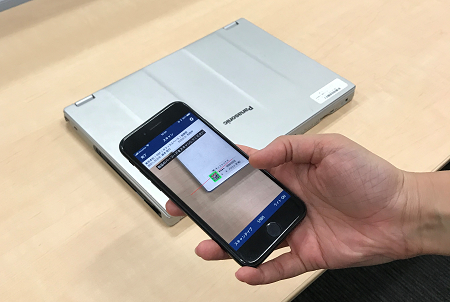

5.棚卸しアプリを利用する

固定資産管理に利用できる、棚卸しの効率化アプリを使えば、作業を圧倒的に省力化できます。

目視確認は必要なくなり、台帳との照合作業はすべてシステムが自動的に行います。スマホやハンディスキャナをかざして、管理ラベル(バーコードやQRコード)をスキャンするだけなので、面倒なことは一切ありません。

固定資産管理システムの大掛かりな導入とは異なり、スマホアプリなら、気軽に低コストで利用することが可能です。

⇒ 作業時間が1/10に!スマホを「かざすだけ」で自動照合してくれる棚卸しアプリって?

棚卸し作業を効率化できるアプリの種類

棚卸しアプリを大別すると、以下の2つの種類に分けることができます。

- 在庫管理用の棚卸しアプリ

- 固定資産管理用の棚卸しアプリ

検討している製品がどちらに特化したアプリなのか、よく見極める必要があります。

在庫管理用アプリでは「商品在庫」の棚卸しが可能

商品在庫の棚卸し用に開発された製品は、日常で便利に使えるものアプリがほとんどです。

JANコードに対応しており、倉庫内での入出庫管理や数量管理がしやすくなっています。

ただし、固定資産の棚卸しに流用することはほとんど不可能です。製品選定は慎重に行いましょう。

固定資産管理には「現物管理」に対応したアプリを採用しよう

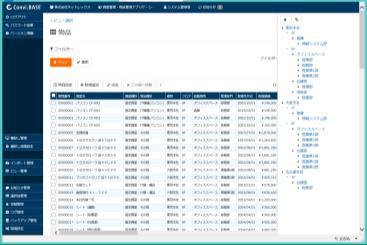

固定資産の棚卸しにアプリを活用して効率化するなら、スキャンして資産登録できるConvi.BASE(コンビベース)がおすすめです。

棚卸し作業をスムーズに進めるための豊富な機能はもちろん、日常の貸出管理、持ち出しのスケジュール管理、紛失対策など、固定資産管理のためのあらゆる機能がそなわっています。

棚卸しアプリの使い方

実際にConvi.BASE(コンビベース)の棚卸しアプリを使って、どのようにアプリで棚卸しを実行するのか、作業フローをご紹介します。

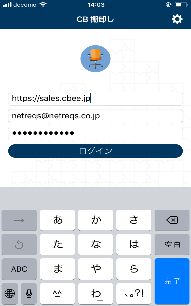

まずは、スマホアプリをダウンロード。棚卸し担当者の方は、スマートフォンやタブレットに、iOSアプリもしくはAndroidアプリをインストールしてください。

棚卸しの管理者の方は、PCブラウザでConvi.BASE(コンビベース)の管理画面にログインしておきましょう。

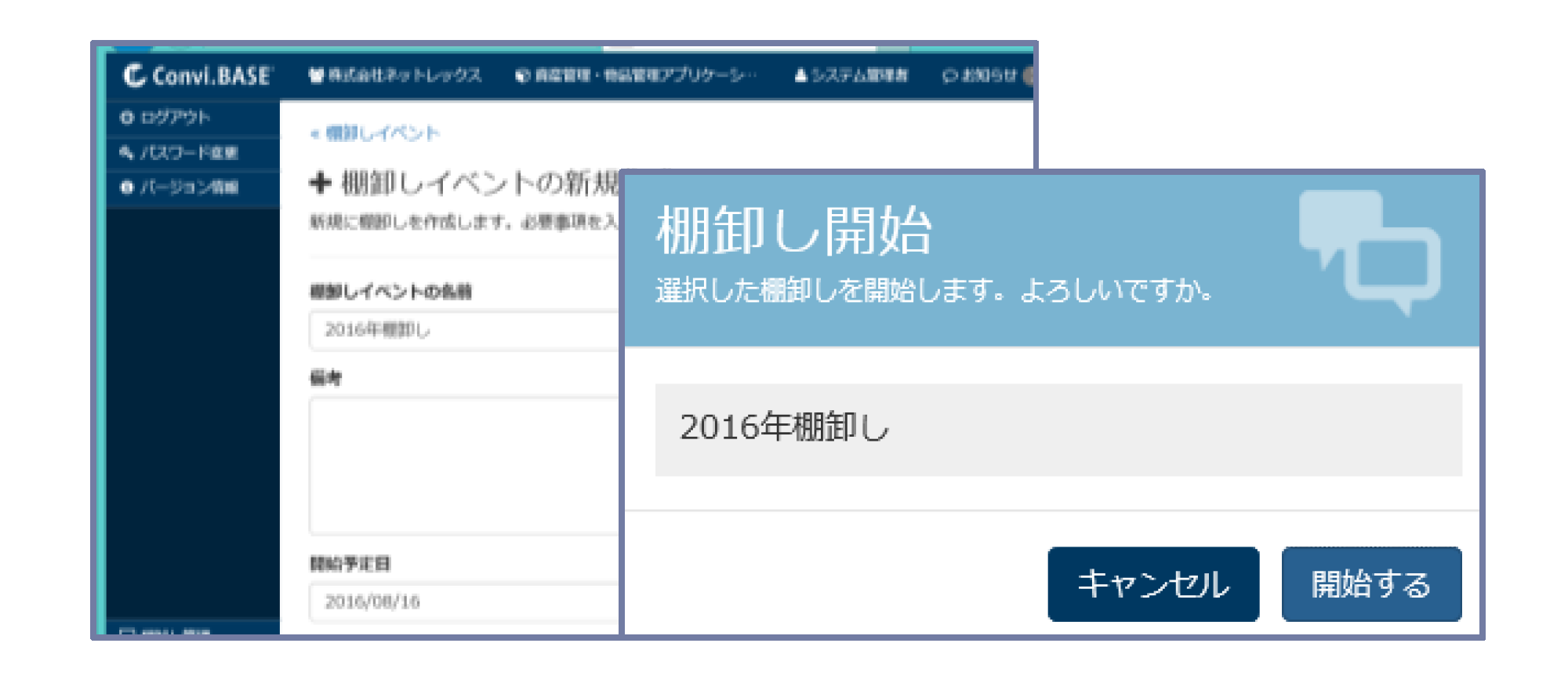

1.棚卸しを開始する

管理者の方から作業をはじめます。PCブラウザでオンライン台帳を開いたら、棚卸しの対象物品を選択し、「棚卸し開始」ボタンをクリックします。

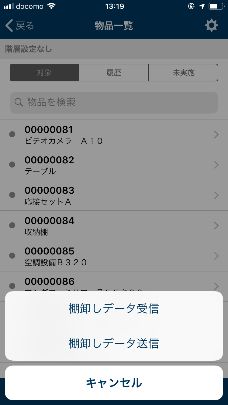

2.棚卸し対象物品のデータリストを受信する

現場の実施者の方は、スマホやタブレットでアプリを起動し、棚卸し画面にログインしておきましょう。

台帳を開いている管理者が「棚卸しの開始」ボタンをクリックすると、各現場の担当者はアプリ上から棚卸し対象の物品データを受信できるようになります。

3.棚卸し作業の実施場所を選択する

実施者の方は、データをもとに、作業の実施場所を選択しましょう。

「本社」「支社」など、複数拠点でもスムーズに棚卸しを同時進行することができます。

もちろんフロアなどの詳細情報も指定可能です。

実施場所を指定すると、その場所に保管されている対象物品が一覧表示されます。これで準備完了です。

4.リスト上の物品をスキャンする

各実施者の方は、スマホやタブレットをかざして、物品をスキャンしていきましょう。

わざわざ目視確認したり、リストとにらめっこして情報を突合する必要はありません。システムが自動的に読み取った結果と台帳情報とを突合します。

5.スキャン後はデータを送信するだけ

リスト内にある物品を漏れなくスキャンしているかどうか、画面上で確認しましょう。

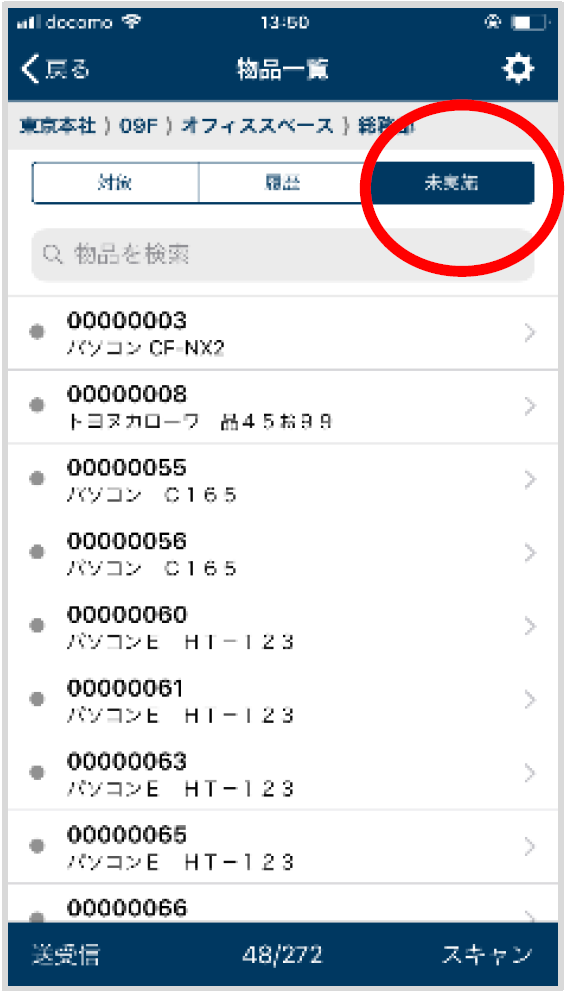

※「未実施」タブをタップすれば、まだ読み取りしていない物品をすぐに確認することができます。

対象物品のスキャンが終われば、読み取ったデータを管理者に送信します。

これで現場での棚卸し作業はすべて終了です。

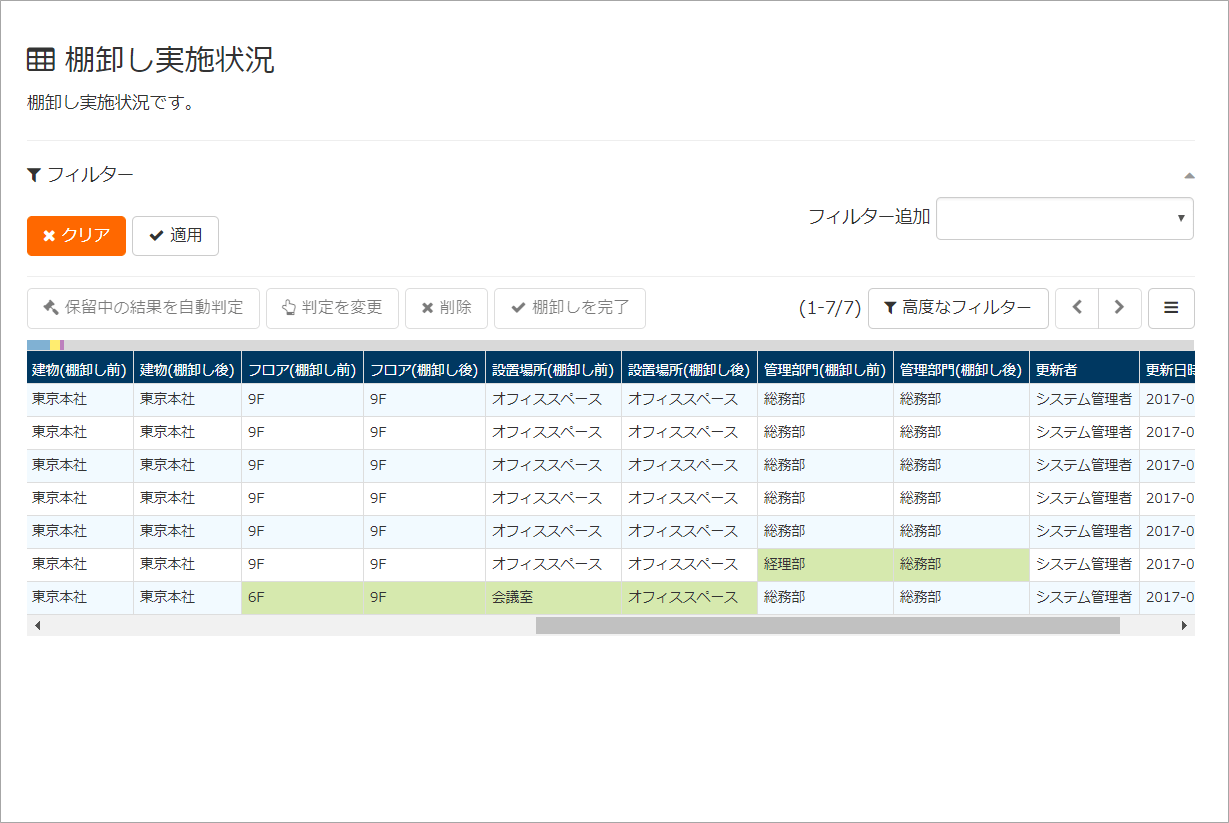

6.棚卸しの結果を確認する

棚卸し作業の管理者の方は、各担当者から送られてくるデータを管理画面上で確認することができます。

実施状況を比較し、クラウド台帳で管理しているデータと、今回の棚卸し結果に差異がないかどうか、チェックしましょう。結果はシステム側が自動判定してくれます。

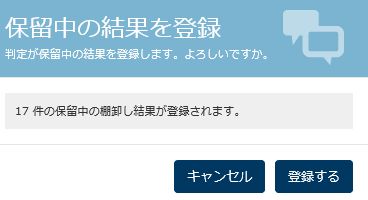

7.結果を台帳に自動反映する

棚卸しの結果は、クラウド管理している固定資産台帳に、そのまま情報を反映できます。

手作業で情報を加筆する必要もなく、管理者の方の手をわずらわせません。

元データとは異なる変更箇所があった場合でも、変更履歴が残りますから、何かあったときにも安心。

ヒューマンエラーもなく、従来の棚卸し作業のおおよそ1/10程度の工数まで、作業を省力化することができました。

システム化しないで棚卸しのミスやエラーを減らす方法

棚卸し作業には、「効率」と並び重要なポイントに「精度」があります。

ヒューマンエラーやミスの多いせいで棚卸しの精度が低くなり、データの正確性が保証されなくなると、棚卸し作業を実施する意味を感じることが難しくなるでしょう。

この章では、アプリ導入したりシステム化しないで、ミスやエラーを無くし、人力でも高い精度で棚卸しを実施するための基礎知識を確認します。

どのような組織でも今すぐ導入できる3つのポイントにまとめました。棚卸しの精度向上を図りましょう。

1.2人1組で実地棚卸に取りかかる

担当者の一人ひとりが棚卸し作業を実施する場合、ミスやエラーを見逃す可能性が高くなります。

1組2人以上の人数でチームを組んで作業にあたることで、ちょっとした見間違いや、台帳への入力ミスに気が付きやすくなるでしょう。

2.「有無」や「数量」とあわせて「状態」もチェックする

棚卸しの作業時に対象物の所在や数量しかチェックしていない場合、破損や故障、欠陥を発見しても情報が共有されません。

作業の終了後、破損や故障に気がついた現場スタッフが廃棄などをした場合、台帳記録との間に乖離が生じる恐れがあります。

情報の誤差が大きくなるほど、管理台帳上の更新箇所が増えるため、ミスが発生する余地が大きくなります。

棚卸し時には、対象物の所在や数量とあわせて、破損・故障・欠陥などの状態を確認することをおすすめします。

3.目視確認担当と管理台帳への反映作業担当を別に立てる

棚卸しの現物確認の実施担当者が、そのままの流れで管理台帳への反映作業も行う場合、リストに一度記入した内容を再度台帳に記入し直すことになります。

そのような場合、どうしても作業が機械的になってしまい、ミスの発生を助長します。また、ミスを指摘する人物もおらず、担当者のエラーに対する意識も低くなります。

現場での棚卸し実施担当者と、台帳への反映作業担当者を分けて、別の人物が情報を再確認する体制をつくることで、作業の精度を改善することができるでしょう。

コンビベース棚卸しアプリのご案内資料・無料プレゼント

- 「自社と同じ業種・規模の事例を読みたい」

- 「デモンストレーションで使い方をもっと知りたい」

- 「想定している運用が可能かどうか知りたい」

- 「使用中のシステムとの連携可否をチェックしたい」

- 「今すぐ見積もってほしい」

以下のフォームの「ご質問・ご要望」欄に、上の例のようにご入力いただきましたら、担当者が必要な情報を収集しまして後日お知らせいたします。

ぜひお気軽に、物品管理のお悩み解決にご利用ください。

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です