一般的に取り扱われる鍵は、種類が豊富で軽くて小さいことから、管理が煩雑になりやすい貴重品の代表格と言われます。

しかし、いまだにアナログな手法で管理している企業も少なくありません。管理精度の改善に頭を悩ませている担当者も多いはず。

- だれが、いつ、どこに鍵を持ち出しているのか把握できない

- 鍵の棚卸し作業に時間がかかる

- 管理表への記入漏れ・記入ミスが発生している

- 鍵の所在情報を複数拠点間で共有できていない

などの課題はありませんか? お悩みのある方は、ぜひこの記事を読んでみてください。

目次

大量の鍵管理中に発生しやすい課題とは?

- 紙の表への記入がリモート時代に適さない

- いちいち手作業で入力するのが煩雑で、従業員の記入忘れが多い

- エクセルが使いにくく、管理表の精度が低い

- 現場に無駄な負担がかかっている

エクセルなどの表計算ソフトで作成した鍵管理台帳(鍵管理表)を使用して、手作業・手入力による管理方法を運用している組織の多くが、何かしらの課題やトラブルに直面しがちです。

企業によっては、鍵管理の一覧表を出力し、保管場所に実際に掲出して紙上で管理しなければままならないケースも少なくありません。

エクセルで鍵を管理する方法(台帳作成とマニュアル作成)

鍵管理は、管理工程が複雑化しやすいという特徴があります。貴重品ですから、紛失などのミスは許されません。管理担当者の負担は大きくなりがちです。

- 管理を厳格化したくはないが、紛失を絶対に避けなければならず、扱いに困っている

- コストを支払ってまで効率化したいとは思わないが、管理の仕組みを改善したい

このような組織が、エクセル上で効率よく安全に鍵を管理するにはどのような手法をとるとよいでしょうか。

管理の体制構築について、3つの基本ポイントを解説します。

鍵管理を「正確に」「安全に」「効率よく」実行する3つのポイント

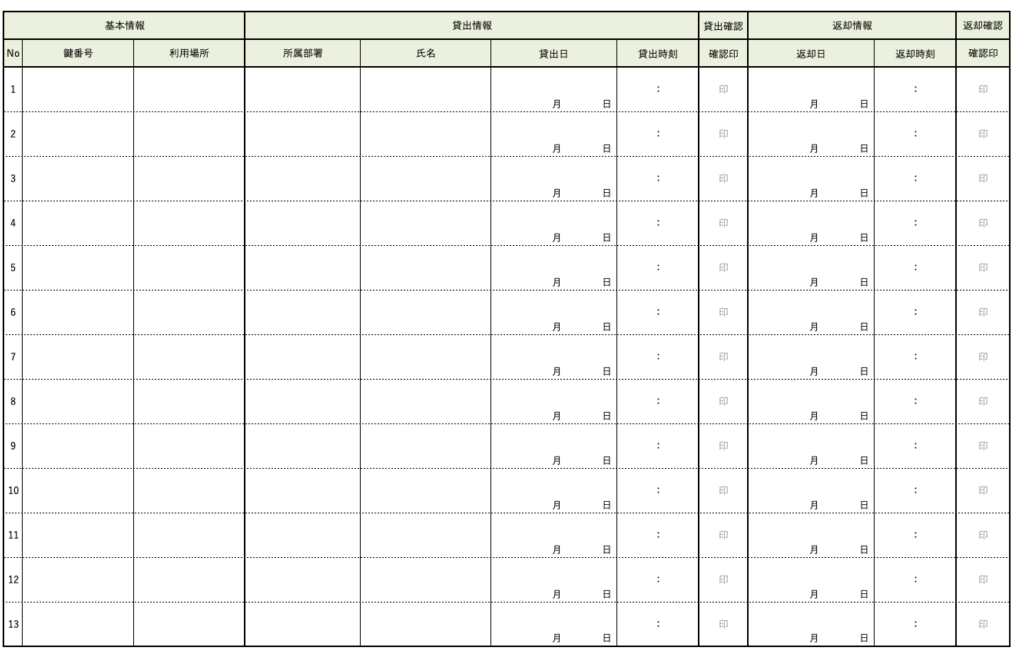

1.鍵管理台帳(鍵管理表)とは?

鍵管理台帳・鍵管理表とは、鍵の基本情報をまとめた上で、貸し出しや返却などを管理する一覧表のことです。

台帳には、鍵の種類、利用場所、使用日時、持ち出し所有者などの情報の入力欄を設けておき、適宜、情報の入力や更新を行います。

台帳データと合わせた現物管理が重要

かならず鍵(物品)と紐付けて、管理台帳で情報を管理しましょう。

鍵ごとに管理番号を付与し、番号単位で基本情報を記録していくスタイルが一般的です。

管理番号は、鍵を識別するために使用し、鍵本体にもラベルを貼ってわかりやすく管理します。

鍵管理台帳の作成方法

Excelなどの表計算ソフトを用いて手作業で作成することもできますし、鍵管理システムや物品管理システムを導入し、専用のオンライン台帳で鍵管理台帳を作成することもできます。

Excelなどで自作する場合、だれでも閲覧・更新がしやすいよう、共有サーバーなどに保存して作成しましょう。

2.鍵管理マニュアル(鍵取扱規程)とは?

台帳を作成したあとには、鍵の取り扱いのルールや申請フローなどを明記したマニュアルを作成しましょう。

鍵管理マニュアルは、現物の保管場所のすぐそばに掲示しておけば、持ち出しや返却の際に従業員の目に入りやすくなり、間違いが起こりにくくなります。

物品管理システムを導入する場合にはマニュアル不要

鍵の持ち出しや返却を自動管理できる物品管理システムのConvi.BASE(コンビベース)を利用する場合、面倒なマニュアルを作成したり、全従業員に規定書を読ませて特定の管理方法を強制する必要はありません。

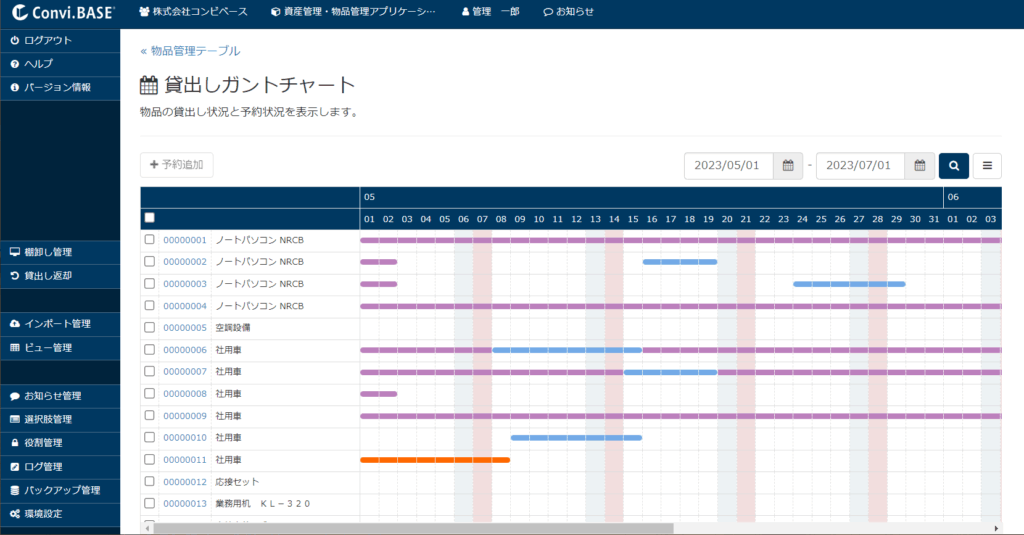

鍵の持ち出し・返却などの申請管理は、このようなシステムやアプリ上で、自動化することができます。

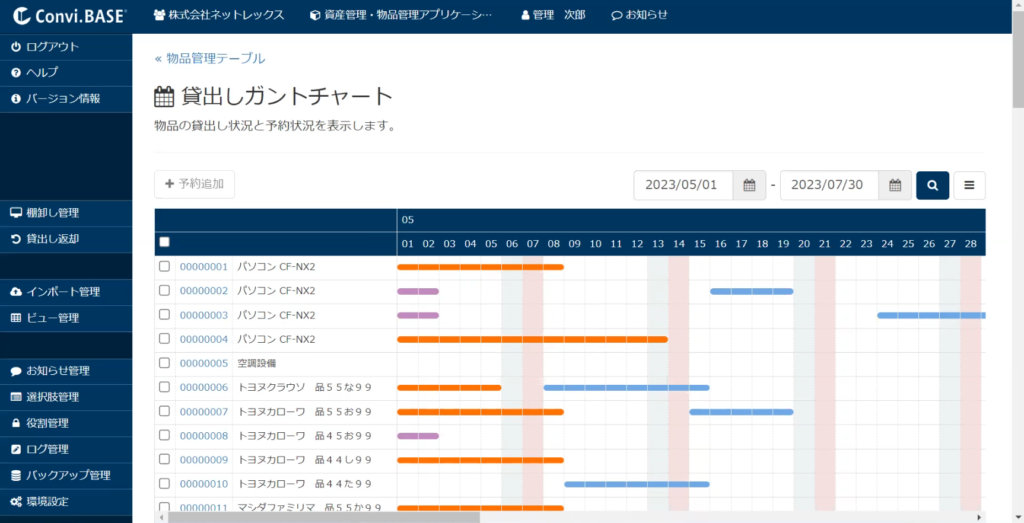

クラウド台帳を用いたシステムを使えば、現在、鍵がどこにあり、だれが使っていて、いつまでに返却されるのか、ガントチャートつきでわかりやすく、いつでもどこでも把握できるようになります。

3.鍵管理担当者とは?

鍵管理担当者は、使用場所や部門などの単位で任命します。仮に、総務担当者がすべての鍵を一括して管理する場合、一点に管理作業が集中するため管理が属人化しやすく、さまざまなリスクが発生します。また、総務の管理負担が大きくなり過ぎるでしょう。

属人的な管理を避け、組織的・体系的な管理体制を構築するために、各部門に鍵管理担当者を別途任命しておくことをおすすめします。総務は管理体制のマネジメントに注力するほうが効果的です。

鍵取扱規程(マニュアル)を利用し、管理担当者が持つ管理上の責任と権限を明記しておきましょう。

鍵管理表とマニュアルを整備したのに管理に失敗する原因

前項で紹介した「鍵管理台帳」「鍵管理マニュアル」「管理担当者」の3点セットを整備すれば、基本のシンプルな鍵管理を実現できます。

けれども以下の条件の組織では、エクセルで手作りした鍵管理台帳の手作業の運用は、逆に管理の難易度が高める恐れがあります。

- 組織規模・従業員規模が大きい

- 大量の点数の鍵を管理している

- 鍵の出し入れを頻繁に行っている

具体的にどのような条件が原因で鍵管理が難航しやすいか、順に解説します。

1.そもそもExcel台帳は鍵管理に不向き

手作業・手入力を強いられるエクセル台帳では、現場で実際に鍵を取り扱うスタッフの作業負担を増加させることになります。

頻繁に鍵を持ち出して使用する環境の場合、エクセルをいちいち開いて入力するだけでも手間で、業務効率の低下に直結します。

どれほどわかりやすいマニュアルを整備しても現場の賛同を得られにくく、最悪の場合、エクセル台帳の存在を無視し、現場の担当者同士が勝手に電話でやりとりして鍵の在りかを探すようになる、などのケースに陥る傾向があります。

ケーススタディの詳細については以下の記事をご参照ください。

2.鍵管理マニュアルのせいで管理工程が複雑化する

鍵の取り扱い時の作業・承認の工程が複雑化しているケースも考えられます。

鍵管理マニュアルの質や量に問題がある場合、ルール違反やミスの発生が増えます。組織によってはミス防止のためのチェック作業、定期棚卸の実施頻度、鍵管理担当者のマネジメント工数などが続々と増えていく可能性も懸念されます。

3.たくさんの鍵がありすぎる、大量の鍵に対応した管理システムになっていない

鍵の点数が膨大だったり、複数拠点間にまたがった複雑な管理をしている場合、手作業で運用する管理台帳や管理マニュアルでは間に合っていない可能性があります。

具体的な目安は以下のとおりです。いずれかに該当する場合、人的コストをかけて手作業で管理するよりも、システム導入のメリットのほうが大きくなる可能性があります。

- 管理すべき鍵点数が20点以上ある

- ほぼ毎日、鍵の出し入れ(持出し・返却)を行っている

反対に、こちらの条件のいずれにもあてはまらない組織においては、鍵管理システムの導入メリットは小さいと言えます。当面は基本の「台帳」「取扱規程」「管理担当者」による管理を徹底することから始めるべきと言えます。

導入検討中の物品管理システムや鍵管理システムの比較方法

組織内に散らかっている大量の鍵の管理にはシステム導入が有効です。「物品管理システム」や「鍵管理システム」と呼ばれる管理の自動化システムを導入している組織も多いでしょう。

以下では、目的別のシステムの選び方をご紹介します。

鍵管理の目的が「盗難や不正利用の防止」の場合のシステムの選び方

こちらでは「保管庫型」の鍵管理システムが最有力候補となります。

万が一、盗難や不正利用が起きた場合、会社が賠償可能な額を超える大損害を与え得る情報や設備、機器などを扱っている組織の場合、保管庫型の鍵管理システムであると安心です。

保管庫型のシステムの導入や運用には多少コストがかさむ可能性がありますが、セキュリティ管理は経営上の重要なポイントになり得るため、強固な管理体制を構築するメリットが上回ります。

鍵管理の目的が「持出しや返却状況の共有」の場合のシステムの選び方

こちらのケースではConvi.BASE(コンビベース)をはじめとした物品管理システムが有力候補となります。

組織内で、それぞれの鍵の所在や所持者をリアルタイムで知りたい場合や、貸し借りの管理をしたい場合には、専用のシステムがあると便利です。情報共有はもちろん、紛失時の捜索や組織内の対応などもスムーズになります。

どの鍵をどのスタッフが何点持っていて、いつ、どこに返却されるか、といった情報をわかりやすく一元管理することが可能になります。

物品管理システム「コンビベース」で活用できる鍵管理の機能

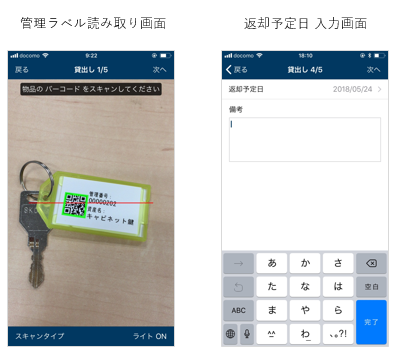

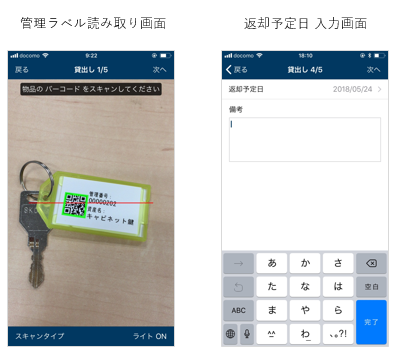

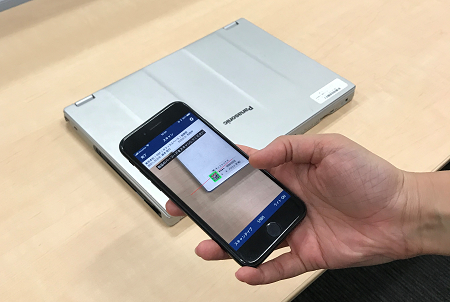

物品管理システムのConvi.BASE(コンビベース)は、QRコードやICタグ(RFID)などの管理ラベルを使って、スマートフォンと連携しながら手軽に鍵管理を実現できるシステムです。

鍵はもちろん、オフィスのあらゆる物品にQRコードやICタグの管理ラベルを貼り付けて利用します。

情報を閲覧・編集したいときには、お手持ちのスマートフォンやハンディスキャナーを使って、さっとスキャンするだけで、だれでもかんたんに管理台帳の情報にその場でアクセスすることができます。

機能1.鍵の持出し・貸出し・返却の管理

情報はすべて自動的にクラウド台帳と同期されるので、リアルタイムに鍵の所在や持出し・返却状況、棚卸し履歴などの情報を参照することができます。

機能2.スマホをかざすだけ!棚卸し作業の半自動化

管理ラベルをスキャンするだけで、棚卸し中の現物確認は完了です。

スキャン後の照合作業や集計作業は、すべてシステムが自動で行います。従来の棚卸しにかかる工数を、約1/10程度まで削減することができます。

台帳の情報とスキャン結果に差異がある場合のみ、ハイライト表示されるため、棚卸管理者もわかりやすく実施状況を確認可能です。

その他にも…

- オフィスプリンターで発行可能な管理ラベル

- アラートメール

- アカウント単位のアクセス権限設定

- 全履歴の保存

- 入出庫管理、数量管理

- リモート管理

など、鍵管理をラクにするさまざまな機能がそろっています。

鍵管理システムの企業導入事例(株式会社センデン)

店舗あたり500~600個の鍵を管理されている同社。コンビベースの導入前には、店舗あたり3人✕3時間ほど棚卸し作業にかかっていました。

システム導入後には、1人✕10分までに作業時間が短縮し、約98%の業務効率化に成功しました。

無料プレゼント・資料ダウンロード

コンビベースのすべての機能や、導入事例、導入効果を知りたい方向けに、ご案内資料を無料でお配りしております。

- 「自社と同じ業種・規模の事例を読みたい」

- 「デモンストレーションで使い方をもっと知りたい」

- 「想定している運用が可能かどうか知りたい」

- 「使用中のシステムとの連携可否をチェックしたい」

- 「今すぐ見積もってほしい」

任意の「ご質問・ご要望」欄に、例のようにご入力いただきましたら、担当者が必要な情報を収集しまして後日お知らせいたします。

ぜひお気軽に、物品管理のお悩み解決にご利用ください。

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です