東日本大震災以降、組織単位の災害対策も活発になりました。東京都では平成25年より「帰宅困難者対策条例」が施行され、企業に努力義務として3日間の飲料水や非常食などを備蓄することが求められています。

いざという時に従業員の安全を確保できるよう、日頃から防災備蓄品を管理しておきましょう。本記事では、災害用の物品管理の基本を解説します。ぜひ貴社の備蓄品管理にお役立てください。

目次

非常食・飲料水の備蓄(3日分)の努力義務とは?

東日本大震災では、地震発生が平日の午後だったこともあり、多くの帰宅困難者が発生しました。公共交通機関は全面的に運行をストップ、全国の各所で大規模な渋滞が発生し、帰宅を諦めて会社に数日留まっていた人の姿も見られました。

帰宅困難者が多数発生すると、救助・救出活動が妨げられたり、帰宅困難者が二次災害に巻き込まれたりすることから、たとえば東京都では「むやみに移動を開始しない」という基本原則が打ち出されています。

企業に対しては施設内で社員を安全に待機させられるよう ” 3日分の備蓄” をすることを努力義務として定め、防災備蓄品の管理・運用が促進されています。

災害対策用品の種類と量(何がどのくらい必要?)

| 水 | ペットボトル入り飲料水 | 1人当たり 1日3リットル、計9リットル |

| 主食 | アルファ化米、クラッカー、乾パン、カップ麺など | 1人当たり 1日3食、計9食 |

| 毛布 | または保温シートなど | 1人1枚 |

| その他 | 簡易トイレ、衛生用品、携帯ラジオ、懐中電灯 など | 物品ごとに必要量を算出 |

(参考情報:東京都防災ホームページはこちら)

3日間施設内に安全に待機するために必要な備蓄品とその量の目安は上記のとおりです。

その他、ヘルメット・運動靴・軍手・非常用発電機など、会社での一時滞在に必要な備蓄品を検討して準備しましょう。

防災備蓄品管理でよくある問題点

日常的に使用することはないものの、いざという時には手を伸ばしやすい場所に配置し、補充や入れ替えを欠かさず行わなければならない防災備蓄品は、管理が難しい備品のひとつです。よくあるトラブルや課題、注意点を確認し、適切な管理をこころがけましょう。

【課題例1】備蓄品の消費期限を切らしてしまう

保管している在庫の消費期限および現物管理は、もっとも重要な業務です。食料品だけでなく、物品の劣化にも気を付ける必要があります。

保管状態にもよりますが、非常用トイレは約5年、毛布は約10年で劣化する恐れがあります。その他、ライトや乾電池、ラジオなどの物品も、使用に問題がないか定期的に確認しましょう。

【課題例2】台帳を見ても保管場所・状態がわからない

防災備蓄品は、複数の拠点ごとに、各フロアに配置することが一般的です。さらに従業員に個別に配布すべき物品もあります。

社内のあらゆる場所に物品が散乱している状態になるため、ひとつの台帳上で正確に一元管理しなければ、保管場所や保管期限がわかりづらくなります。

とくにエクセルなどの表計算ソフトを使い、手作業や目視で備蓄品を管理している場合、現物情報が混乱しやすくなるでしょう。

【課題例3】在庫の入れ替え作業が現場の負担になる

保管している備蓄品ごとに消費期限が異なり、さらに複数の配置場所に散らかっているため、棚卸しは骨が折れる作業になります。担当者は社内を駆けずり回る事態となり、現物照合には一日以上かかることも。

入職者や離職者の増減が激しい場合、入れ替えだけでなく、保管品自体を増量したり減量したりする必要もあります。在庫数量の適正管理も課題になりやすいでしょう。

防災備蓄品の管理方法

企業内で防災備蓄品を管理するやり方には、いくらか選択肢があります。以下3つの方法について順を追って説明します。

①防災備蓄品管理代行サービスに依頼する

従業員数の多い大企業や、ホテルなど不特定多数の人々が利用する環境では、非常に多くの防災備蓄品をつねに維持する必要があります。

備蓄品の量や種類が多い場合には、アウトソーシングサービスを利用することをおすすめします。管理業務のすべてを代行し、商品の調達から、消費期限の管理、最終的な廃棄にいたるまで、一括して管理してもらえます。

②防災備蓄品管理システムを導入する

専用のシステムを用いれば、種類ごとに異なる消費期限を持つ物品の管理もラクになります。

食料品はもちろん、ヘルメットや簡易トイレなど、従業員ごとに配布が必要なこまかな備蓄品も一元管理することができます。アラート機能によって、消費期限のチェックのし忘れや、物品の入れ替え忘れを防止することが可能です。

③通常の物品管理システムを導入する

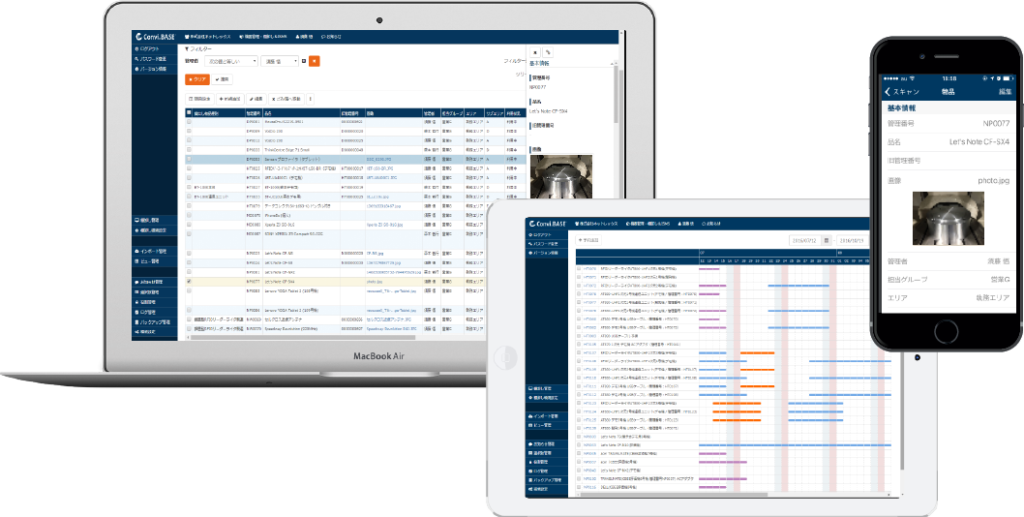

一般的な物品管理システムや在庫管理システムと呼ばれるものでも、防災備蓄品を効率よく管理することができます。

固定資産やオフィス備品、消耗品、文書など、その他の物品とともに防災備蓄品もまとめて一元管理できるため、総務の全体的な管理業務の効率化が叶います。

メールアラート機能はもちろん、各物品がオフィス内のどこに、どのような状態で、何点あるか、リアルタイムに把握可能です。個別の備蓄品の配布もしやすくなるでしょう。

物品管理システムのConvi.BASE(コンビベース)は、防災備蓄品はもちろん、固定資産やオフィス備品、商品在庫、消耗品などをわかりやすく一元管理できるシステムです。

管理手段の選び方・比較検討の方法

アウトソーシングサービスを利用して管理を代行してもらうのか、防災備蓄品に適した管理システムを導入するのか、一般的な物品管理システムで他の物品とあわせてまとめて管理するのか、備蓄品管理にはいくつかの手段があることがわかりました。

上記3つの方法をどのように検討すればよいか、比較方法をご紹介します。

①防災備蓄品管理代行サービスのメリット

防災備蓄品の管理には意外に手間がかかります。棚卸しによる在庫確認、不足分の調達、入れ替え、不用品の廃棄など、おもに現物管理に時間を取られるため、管理代行サービスを利用すると、現物管理のすべての業務から解放されます。

管理業務以外に本業があって忙しい担当者や、管理対象が大規模な場合には、防災備蓄品の管理代行とシステム導入を専門としている企業に依頼するとよいでしょう。

アウトソーシングサービスを利用するデメリット

第一にコストがかさみます。管理代行を依頼する場合、配置物品や配置場所のプラニングから始まることが多いでしょう。すでに配置したい備蓄品が定まっている場合や、在庫の配置場所についてある程度検討がついている場合、無駄なコストを支払うことになる可能性も。

ワンストップで管理してもらえる分、既存のパッケージに依頼企業側が合わせなければならないこともあり、仕組みの柔軟性に乏しいことが弱点です。

②防災備蓄品管理システムのメリット

防災備蓄品管理システムのおもな機能は、期限管理と発注です。組織内に存在している在庫商品を一覧表にし、それぞれの数量をわかりやすくシステム上で掲示してもらえます。

在庫数量を可視化するだけでなく、在庫点数が少なくなってきた際には、アラートが発信されます。担当者はアラートにしたがって調達に移れるため、入出庫の抜け漏れが少なくなります。

防災備蓄品管理システムを導入するデメリット

防災備蓄品専用のシステムと言えど、市場に存在する在庫管理システムとほとんど同機能であるため、そちらのほうがお手頃になるケースが多いでしょう。

また、実際の現物管理については企業内の担当者が対応しなければならず、システム導入したからといって、管理作業を省力化できるわけではありません。

在庫の見える化は果たされても、棚卸し作業を負担に感じたり、システム上の数字と合わないなどの齟齬が生じた場合、トラブル対応に手間取る恐れがあります。

③物品管理システムのメリット

低コストで効率よく防災備蓄品を管理したい場合には、物品管理システムの利用をおすすめします。

備蓄品の在庫点数や場所の確認はもちろん、入出庫のリアルタイムな様子など、複数の拠点別にすべて可視化することができます。アラート機能や予約機能もあるため、ガントチャートで備蓄品の貸し出し状況や消費期限をわかりやすく閲覧することも可能です。

最大の特徴は、防災備蓄品を他の物品とまとめて一元管理できること。組織内に存在しているあらゆる備品のひとつとして、防災備蓄品の在庫を扱えるため、総務業務の効率化を図ることができます。

物品管理システムを導入するデメリット

物品管理システムにはさまざま種類があり、なかでも「現物管理」できるシステムを選ばなければ、管理作業に手間取る可能性があります。

たとえば台帳情報と照らし合わせて棚卸しする現物確認を、手作業と目視でやっていては非効率です。作業を自動化できる現物管理システムを導入しなければ、在庫の見える化だけで終わってしまうリスクがあります。

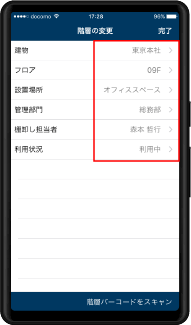

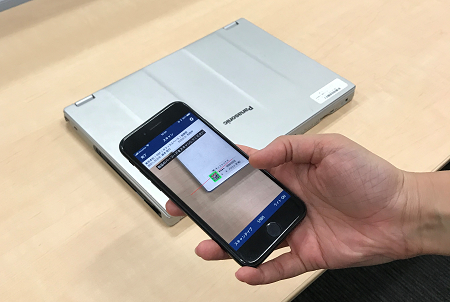

物品管理システムのConvi.BASE(コンビベース)は、現物管理に適したシステムです。

スマホやハンディスキャナーを物品にかざしてスキャンするだけで、棚卸しはもちろん、日常の貸出し管理や在庫管理もらくらく手間いらずになります。

企業防災の始め方(計画立案のポイント)

はじめて企業防災について考え、企業内でプラニングする場合、最低限のポイントをおさえて管理をはじめるとよいでしょう。

防災備蓄品は、日常的に利用されるものではないため、総務部では管理が後回しになりがちです。運用しながら課題が見えてくる傾向にあるため、まずは注意点だけをおさえ、とにかく運用をはじめてみましょう。PDCAを回しながら、適切な管理方法に近づけていくことをおすすめします。

災害用物品管理の2つのポイント

備蓄品をいざという場面ですぐに使えるよう、「保管場所」と「賞味期限」だけは最低限、つねに見える化しておきましょう。

これらがわからないと、備蓄品の入れ替えを忘れて消費期限切れを起こしたり、災害時に備蓄品の在り処がわからず混乱が生じる恐れが考えられます。

必要なときにトラブルを起こさないためにも、防災備蓄品をデータ上できちんと見えるよう日常的に管理しておくことが重要です。

期限管理のポイント

エレベーターが停止するケースや出入り口が開かなくなってしまう可能性に備え、備蓄品は通常、オフィスの複数の場所に分散して保管されます。

さらに、各従業員に対し、あらかじめ防災用品を配布している企業もあります。このような場合、社内のあらゆる場所に散らばった備蓄品を手作業&目視で正確に期限管理することは困難を極めます。

組織内の混乱について事前に予測がつく場合、システム導入してアラート機能による自動期限管理を徹底しておけば、入れ替えの必要な防災用品や食料品のすべてを自動的に把握することが可能です。

総務の業務負担が減り、アラート機能のおかげで不必要な棚卸し作業もなくなるでしょう。

内閣府防災担当の企業防災ページを参考に

企業が防災活動を始める際には、従業員や顧客の安全を第一に考え、被災時のアクションについてあらかじめプラニングしておかなければなりません。そのために防災備蓄品の日常管理が必要となります。

また、社会貢献活動の一環として、被害の軽減や復旧・復興活動についても期待されています。防災備蓄品の準備は多いに越したことはありません。

防災への具体的なアプローチ方法が未定の場合、内閣府の企業防災に関するページが役に立つでしょう。「自社が被災したことにより、周辺に被害が及ぶことを防ぐ」「地域自治体との災害時支援協定の締結」など、二次災害の防止や地域との共生についても、幅広い観点から参考情報を得ることができます。

参考リンク:企業防災のページ(内閣府防災担当)|内閣府防災情報のページ

防災備蓄品の棚卸しとは?

災害用品について不足や期限切れを起こさないためには、日頃から管理台帳で品目や数量を確認し、定期的な棚卸しを実行する必要があります。

最低でも年に一度は、固定資産管理のために棚卸し作業をしている企業が多いでしょう。その際、企業防災に関する備品も合わせて現物確認し、在庫点数や消費期限をチェックするとよいでしょう。

現物管理における注意点

- 複数拠点内のすべての保管場所の衛生環境や保管状態を確認する

- 飲料水・非常食を中心に、入れ替えが必要な物品を台帳上でチェックし、現物を目視確認する

- 全社員に配布している備蓄品の在庫点数をチェックする(とくに新規入職者分に漏れがないか確認する)

- 災害時に従業員がスムーズに備蓄品を持ち出せるようマニュアルを整備し周知する

これらを手作業ですべて実行するには骨が折れます。管理担当の現場の負担は計り知れません。

そこで、少なくとも現物管理だけは物品管理システムを利用することをおすすめします。

Convi.BASE(コンビベース)を利用すると、在庫状況はオンライン台帳を開くだけで、いつでもどこでもリアルタイムにわかるようになります。

棚卸し作業も、バーコードやQRコードにスマホをかざして読み取るだけで、即座に完了です。

防災備蓄品はもちろん、社内のあらゆる資産物品や消耗品を一元管理できることが「物品管理システム」と呼ばれるツールのお得なところです。

保管数量・期限・所在を管理できるコンビベース

物品管理システムのConvi.BASE(コンビベース)は、組織内に存在している資産物品のすべてが、どこに、どのような状態で、何個あるのか、わかりやすく管理できるシステムです。

防災備蓄品はもちろん、固定資産やオフィス備品、商品在庫、消耗品などをクラウド台帳で見える化することができます。

無料プレゼント・資料ダウンロード

コンビベースのすべての機能や、導入事例、導入効果を知りたい方向けに、ご案内資料を無料でお配りしております。

- 「自社と同じ業種・規模の事例を読みたい」

- 「デモンストレーションで使い方をもっと知りたい」

- 「想定している運用が可能かどうか知りたい」

- 「使用中のシステムとの連携可否をチェックしたい」

- 「今すぐ見積もってほしい」

任意の「ご質問・ご要望」欄に、例のようにご入力いただきましたら、担当者が必要な情報を収集しまして後日お知らせいたします。

ぜひお気軽に、物品管理のお悩み解決にご利用ください。