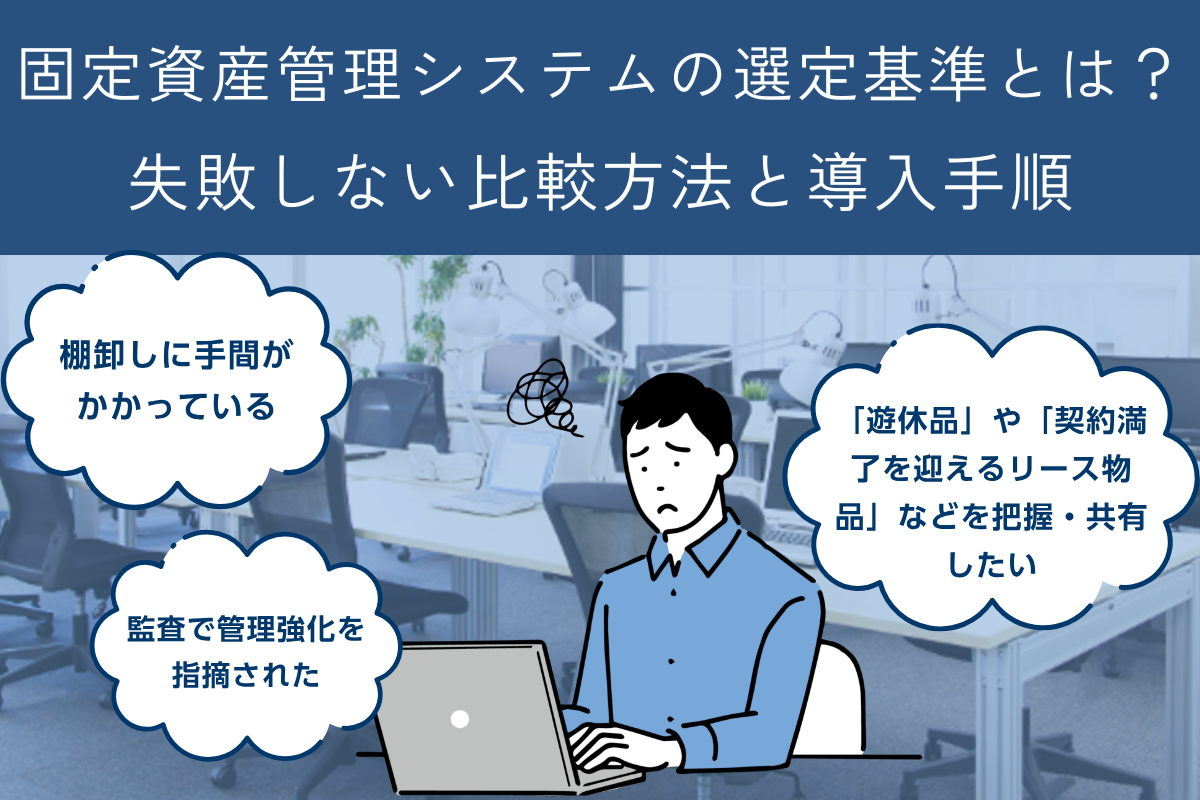

固定資産管理には労働集約的な作業が多く、システム導入による効率化を目指している組織も多いでしょう。

なかでも棚卸しをはじめとした「現物管理」には特に手作業が必要なことから、システムによる自動化が必須です。この記事では、非効率になりがちな固定資産管理の自動化のポイントや、固定資産管理システムの比較方法を基礎的な観点からご紹介します。

目次

固定資産管理システムとは?

固定資産管理システムとは、減価償却の計算や税務申告、資産の現物管理などの作業を、人に代わって自動処理するためのシステムです。

組織が保有する固定資産に関する情報をデータベース化し、すべてオンライン上で一元管理します。

固定資産管理システムの導入メリット

オンライン台帳やクラウド台帳と呼ばれるものを利用し、現物と紐付けながら台帳上で可視化することで、管理コストを削減することができます。

日常の物品の貸出し管理や、在庫の入出庫管理をはじめ、年に数回ある棚卸し業務もシステムを利用してあっという間に済ませることが可能になります。

固定資産管理システムの種類

ひと口に固定資産管理システムと言えど、種類により機能は千差万別です。

想定された用途も製品によりけりのため、具体的にどのような機能を持つ固定資産管理システムが存在するのか、導入検討前に把握しておく必要があります。

【導入目的別】比較検討すべき4つの候補ソフト

「どの製品を選べばよいのかわからない」という方は、まずは以下4つのタイプに固定資産管理システムを大別して考えることをおすすめします。

導入時には、どの機能に特化したシステムが組織にとって適当であるか、自社の導入基準を明確に持って臨むとよいでしょう。

以下に、各システムの特徴をまとめて解説します。

【比較ソフト1】固定資産管理機能が搭載された「会計ソフト」とは?

「会計システム」「会計ソフト」と呼ばれる一般的なソフトには、固定資産管理機能が搭載されていることが多いでしょう(※機能付帯のないシステムもあります)。

この機能を使用すると、固定資産管理における会計上の処理は、自動化・半自動化することができます。

固定資産管理に関するおもな機能

- 管理台帳の作成

- 減価償却費の自動計算

- 固定資産の決算処理

会計システムですから、当然、機能の多くは会計上の固定資産管理に限られます。

実地棚卸などの現物管理は、機能の範囲外です。棚卸し作業などの業務効率化は叶わないため、現物管理に関するシステムは、別途用意する必要があります。

会計システムと現物管理システムの同時運用について

固定資産の会計処理を行う担当者と、現物管理の担当者とが明確に分かれている組織では、両者のニーズにそれぞれ最適化された別々のシステムを導入するほうが、効率のよい管理を実現できることもあります。

とくに、管理物品の種類や点数が豊富な企業では、会計ソフトと現物管理システム(解説は後述)を併用し、固定資産を管理している事例が多く見られます。

【比較ソフト2】固定資産や備品の「現物管理システム」とは?

組織の物品管理に特化した機能を持つツールを「現物管理システム」や「物品管理システム」と呼びます。

固定資産管理はもちろんのこと、オフィスの備品管理、在庫管理、消耗品管理、文書管理、IT機器管理、工具や鍵の管理など、あらゆる物品を一元管理できます。

固定資産管理に関するおもな機能

- 棚卸し作業の自動化

- 貸出し・予約などのスケジュール管理

- オンライン台帳管理

帳簿棚卸も実地棚卸も、圧倒的に効率化できます。現物照合の際には、お手持ちのスマホやハンディスキャナーを、管理ラベル(バーコードやQRコード)にかざしてスキャンするだけで、らくらく完了。手作業でしていた目視確認をほとんど自動化でき、ヒューマンエラーは0になります。

日常的な物品の保管や、貸し借り・予約状況などのステータスは、だれでもPCやスマホでリアルタイムに把握することが可能です。

また、多くのシステムは会計ソフトと併用できるよう設計されており、API連携したり、データをインポート・エクスポートしたりする機能が備わっています。

⇒ 作業時間が1/10に!スマホをシールに「かざすだけ」で現物管理できる固定資産管理システムって?

【比較ソフト3】固定資産管理機能を搭載できる「ERP」とは?

ERP(統合基幹業務システム)のほとんどの製品は、固定資産管理機能を組み込むことができます。

すでにERPを導入して基幹系システムを運用している組織の場合、現行システムに組み込む形で、固定資産管理機能を追加できるはずです。

固定資産の「会計上の管理」と「現物の管理」の両者の機能を組み込むことができるかどうか、現在運用しているERPに対してまずは確認してみましょう。

【比較ソフト4】固定資産管理だけに特化した「単独型システム」とは?

会計ソフトやERPでは実現できない機能を求めている場合、単独型システムが選択肢に入ります。

「減損会計処理」「資産除却債務対応」「償却シミュレーション」「建設仮勘定」「IFRS対応」など、特定のケースや企業にのみ必要とされる機能・仕様まで備わっている完璧な製品がほとんどです。

会計上の管理については、機能が最大限に充実しています。その反面、通常の固定資産管理機能だけを求めている組織には、システムが高機能すぎるために、むしろ扱いにくい部分があらわれることがあります。

固定資産管理システムの選び方

現状の固定資産管理業務に非効率を感じ、初めてシステム導入を検討している場合の検討手順を説明します。

製品比較など、こまかなシステム選びに移る前の段階では、3つの検討ポイントがあります。順を追って見ていきましょう。

選び方のポイント①導入目的を明確にしてからツールの特性を確認する

余計な機能の追加は無視して、まずは主目的の達成に集約し、ツールを絞り込んで検討することをおすすめします。

システム導入を検討している組織の多くは、管理にかかる人員・時間のカットを望んでいるでしょう。すなわち主目的は、業務効率化となります。

ところが、固定資産の管理業務を効率化するには、さまざまなアプローチがあり、いずれの手法を選択すべきかは組織実態により異なります。

効率化の手法を適切に見極めるためには、導入目的をより深堀りし、明確にする必要があります。

固定資産管理システムの導入目的を正しく把握する方法

業務効率化にもっとも寄与する固定資産管理システムを選ぶために、まずは下記の項目を確認しましょう。

- 現場でもっとも多くの人員・時間を取られている業務は何か

- その業務にかかる人員・時間を最大限に削減できる管理システムの種類はいずれか

たとえば、複数拠点別の棚卸しに手間取っている組織は、クラウド上で一元管理できる現物管理システムの製品比較を行う必要があります。また、会計処理に課題があるケースでは、課題別に会計システムの機能を比較検討することが求められます。

ソフトの種類については、固定資産管理システムの種類の章を確認してください。

選び方のポイント②導入期日と予算を確認し、導入しやすい製品を並べる

たとえば現物管理に特化した固定資産管理システムの導入を検討している場合、遅くとも決算日の一ヶ月前には、システム導入していることが期待されます。

棚卸し結果をもとに決算書を作成する都合上、実地棚卸は多くの企業において、決算日の一ヶ月前から一週間前までに実施される傾向にあります。また、償却資産税の課税時期が1月1日であることから、12月上旬に実施する企業が多く見られます。

このように、システム導入には期日が設定されていることが一般的です。導入から運用開始までにかかる日数も考慮して比較検討しましょう。

選び方のポイント③導入コンサルティングを受ける

固定資産管理システムは、システムを選んでインストールすれば完了、というものではありません。

たとえば現物管理の場合、ラベルで管理するために、物品ひとつひとつにシールを出力して貼り付ける作業などが必ず発生します。

これらの作業は固定資産を何千何万点と抱えている企業にとって、負担があまりにも大きくなります。導入時の作業だけでパンクする可能性がありますから、組織規模の大きい企業ほど、固定資産管理システムの導入には慎重になる必要があります。

導入時の負担を軽減したり、導入後にスムーズに運用開始したい企業は、導入前から専門のコンサルティングサービスに並走を依頼することをおすすめします。

コンサルティング事例(双日株式会社)

約1万2000点の什器備品を統合管理している双日株式会社では、固定資産管理システムのConvi.BASE(コンビベース)にコンサルティングを依頼し、実作業・データ管理・会計システムなどの連携がすべてスムーズにつながる設計を実現しました。

固定資産管理システムの機能

あらゆるモノを管理するクラウドサービス

私たち株式会社コンビベースは、Convi.BASE(コンビベース)という固定資産の現物管理にかかる人員・時間を削減できるシステムを開発しました。

固定資産の棚卸しはもちろん、日常的な備品管理から在庫管理に至るまで、オフィス内のあらゆる物品をスムーズに効率よく管理することができます。

この章では、現物管理システムでできることについて、3つのポイントからご紹介します。

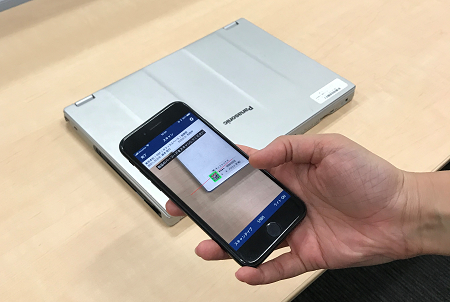

機能①スマホをかざすだけ!らくらく棚卸し

自動認識技術を採用しているConvi.BASE(コンビベース)では、専用のハンディターミナルまたはスマートフォンアプリを用いて棚卸しを実施します。

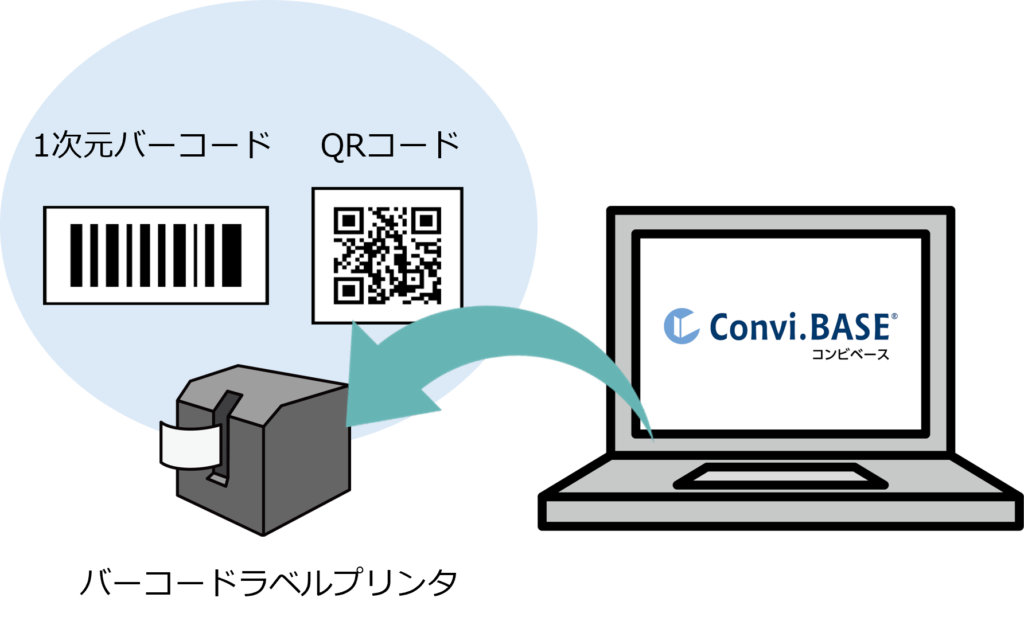

資産物品に貼付した管理ラベル(バーコードやQRコードなど)をスキャンするだけで、現物照合作業は完了。従来の手作業・目視による現物確認と比較すると最大約9割の工数削減を実現し、なおかつヒューマンエラーは0になります。

管理ラベルの発行もらくちんで、システムを利用して一括で出力可能です。

バーコードやQRコードだけでなく、ICタグなど、組織のニーズに応じた形態のスキャンコードを選択・作成できます。

機能②カスタマイズ自由自在!柔軟性のあるクラウド台帳

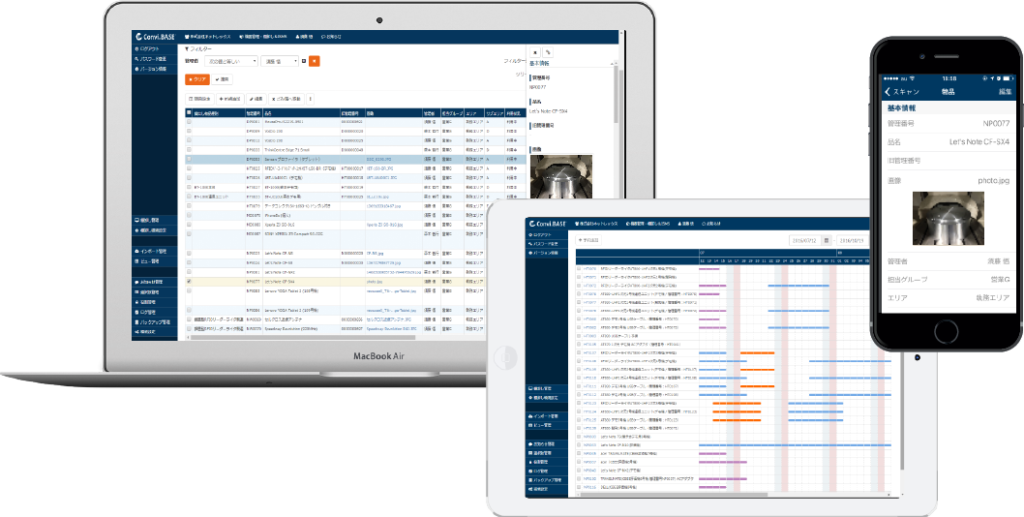

Convi.BASE(コンビベース)の管理台帳は、どのブラウザからでも閲覧・編集が可能なクラウド型です。いつでも最新情報に自動でアップデートされるため、台帳情報が古くなったり、どこに台帳が格納されているか所在がわからなくなることもありません。

管理項目、並び順、格納するデータの形態、初期値や計算式の設定など、すべて自在に構成することができます。

また、条件に合致する情報だけを抽出して、子台帳をいくつも作成することが可能です。

たとえば遊休資産だけを抽出した「遊休資産台帳」を運用したり、6か月以内にリース終了日を迎える物品だけを抽出した「期限が迫っているリース資産台帳」を作成して、日常的な備品管理に利用することもできます。

その他、管理ラベルの発行や指定した条件に合わせたアラートメールの配信、さまざまな形式の帳票出力など、現物管理を仕組みとして機能させるための多彩な機能を備えています。

機能③オフィス内すべての物品に対応!固定資産以外の備品も一元管理

重要文書や消耗品、在庫、工具、鍵、金型、IT資産などの管理を目的にConvi.BASE(コンビベース)をご利用いただいている企業も少なくありません。

固定資産を含めたあらゆる物品を一元管理ができるため、ひとつのシステムで何役も買うことができます。

たとえば、ICタグを利用して物品探索を助ける探索機能などがあります。探索機能は、整備に使う工具・不動産物件の鍵など、紛失が許されない小さな物品の管理で活用されています。

ほかにも、入出庫や数量を記録する機能を、消耗品や在庫の管理に活用いただいている例もあります。貸出し日・返却日の管理機能を使った本格的な貸出し管理システムや、台帳へのPDFファイル添付機能とアカウント別の閲覧権限管理機能を活用した文書原本管理システムとしての活用も可能です。

その他の機能

- 専用帳票の出力機能

- スマートフォン/タブレットアプリ「Convi.Base Pocket」による情報参照・編集

- インポート/エクスポート機能

- API連携機能

- メンバー管理・アクセス権限管理機能

- ログ管理・履歴管理機能

- IPアドレス制限機能

などを備えています。

固定資産管理システムの価格や利用料金

近年、SaaS市場の拡大とともに固定資産管理システムは急速に普及しており、導入・運用にかかるコストは圧倒的に低減しています。

一昔前のオンプレミス型のシステムでは、サーバーを用意したり膨大なデータをインストールしたりなど、導入には費用も時間もかさみました。

ところが昨今主流の「クラウド型」のシステムは、クラウド上のサーバーを通じてソフトウェアを利用できるため、ハードウェアを用意したりソフトウェアをインストールしたりする面倒もなく、導入当日から数日以内に利用できる気楽さが特徴です。

また、利用者数や使用機能に応じて必要な分だけ課金して利用できるツールが多いため、比較的低コストで済ませることができ、大企業だけでなく、中小企業やベンチャー企業までシステムを利用しやすくなりました。

クラウド型の固定資産管理システムは低コスト・短期間で利用できる

固定資産管理クラウドのConvi.BASE(コンビベース)は、サブスクリプション型の料金体系を採用しています。

ご要望に応じて、必要な機能・ライセンス数をお選びいただける柔軟な価格設定が特徴です。

必要最低限の機能だけを選び、比較的低コストでご利用いただくことができます。オプション機能の有無やユーザーライセンスの数により金額に幅はありますが、月額5万円~10万円ほどでご利用いただいている組織が多いでしょう。

詳しくは、価格のご案内ページ(下記)からご確認ください。

⇒ 料金プランのご案内|固定資産管理を支援するConvi.BASE(コンビベース)

その他の固定資産管理クラウドおすすめソフト4選

Convi.BASE(コンビベース)をはじめ、固定資産管理システムの現物管理ソフトや会計ソフトは他にも多く提供されています。

現在、市場にはどのようなシステムが存在しているのか? 製品の機能はどのように違うのか? 代表的なシステムを4つご紹介します。

「MJSLINK」「 Galileopt」(ミロク情報サービス)

株式会社ミロク情報サービスが提供している中堅・中小企業向けのクラウド型ERPです。

社内のシテスムを統合し、情報を一元管理しながら経理や人事の煩雑な作業を自動化・省力化・平準化することができます。業務効率化はもちろん、経営資源の見える化や内部統制の強化にも役立つシステムです。

「OBIC7」「奉行シリーズ」 (オービック)

情報システムの構築に幅広い実績のある株式会社オービックが提供する「OBIC7シリーズ」も、現物管理システムとの連携が可能です。

システムの企画から構築、サポートまで、オービックが一貫して提供するワンストップソリューションが特徴のひとつ。安心感のある統合業務ソフトウェアです。

また、累計56万社の導入実績をもつ「奉行シリーズ」は、中小企業向け業務パッケージの草分け的存在。「勘定奉行」を筆頭に、会計・給与・販売といった基本業務の効率化の支援を期待できます。

無料プレゼント・資料ダウンロード

コンビベースのすべての機能や、導入事例、導入効果を知りたい方向けに、ご案内資料を無料でお配りしております。

- 「自社と同じ業種・規模の事例を読みたい」

- 「デモンストレーションで使い方をもっと知りたい」

- 「想定している運用が可能かどうか知りたい」

- 「使用中のシステムとの連携可否をチェックしたい」

- 「今すぐ見積もってほしい」

任意の「ご質問・ご要望」欄に、例のようにご入力いただきましたら、担当者が必要な情報を収集しまして後日お知らせいたします。

ぜひお気軽に、物品管理のお悩み解決にご利用ください。

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です