製造現場などの多くで、固定資産管理(機器の棚卸しや貸出し、入出庫管理など)に加え、定期点検や修理対応などの物品メンテナンスの管理が求められます。

そのような保全業務の記録管理は、正確かつ効率よく実施する必要があります。保全業務の効率化の方法を確認しましょう。

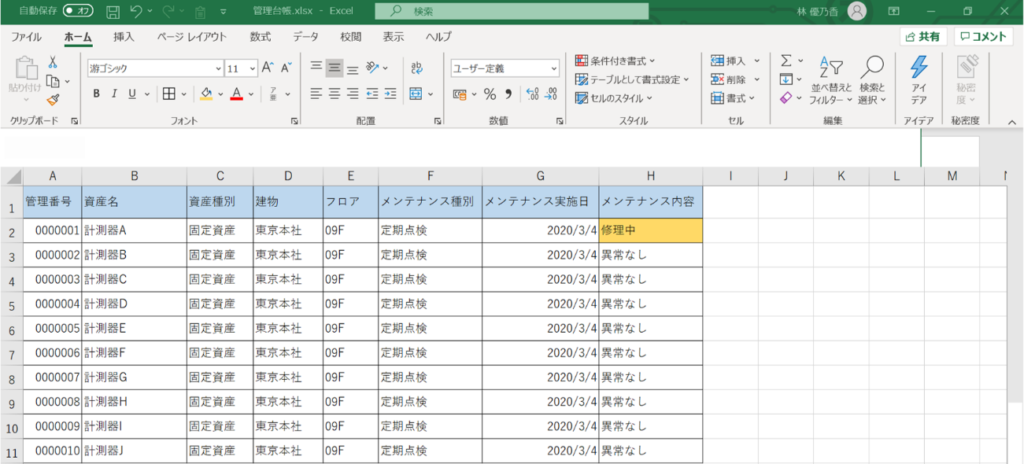

まだ、設備管理台帳をExcelで作っていませんか?

設備保全管理に求められるデータは多岐に渡ります。また工場内の設備点検や修理報告をはじめ、管理台帳には常に情報更新が求められます。

そのようなメンテナンス業務の管理ツールにExcelを利用している企業も少なくありませんが、時間と手間が無駄にかかっている恐れがあります。

計測器のメンテナンスをExcel管理する際にかかる手間(具体例)

- 点検対象の計測器に関して手作業&手入力で台帳情報を作成

- なお、Excelで作成したものは印刷や配布の必要があります。

- 日常の保全管理業務として点検作業を実施

- 点検結果は担当者が手入力で台帳上に記録します。

- 例)「問題なし」「修理中」「修理済み」などの点検結果、実施日、担当者情報など

- 修理作業を実施

- 帳票などに修理内容を記入し、修理が必要なものを修理に出します。

- 修理済みのものは、担当者が管理台帳に修理履歴について加筆します。

- メンテナンス結果をExcel上で担当者が集計

- 集計結果をもとに担当者が報告書を作成し、報告

管理台帳の作成・運用方法はあくまで一例ですが、メンテナンス管理では上記のような手順をとることが多いでしょう。

Excelの管理台帳を用いてこのような手法をとる場合、台帳準備や記録手法、集計手法にも非効率な箇所が見られます。毎度の点検業務を実施する担当者も面倒を感じる場面が多いはず。

具体的にはどのような問題が生じているのか?

前述した管理方法でメンテナンス管理を実施する場合、さまざまな問題が生じる恐れがあります。具体的に確認してみましょう。

Excelで作られた設備台帳によくある問題点

- 物品台帳の情報とメンテナンス内容を紐づけしづらい

- 修理後に台帳更新を忘れてしまう恐れがある

→ 記入ミスや漏れが発生しやすく、また、これらの人的ミスの発生を抑制できない - メンテナンス履歴の確認に困難が生じやすい

最大の問題は、「物品台帳の情報とメンテナンス内容が紐づけしづらい」という点です。

固定資産を管理する物品管理台帳と、修理履歴を管理する台帳が別に作成されている場合が多く、物品の基本情報と、修理内容や修理期間などの履歴情報を同じ台帳上で編集・閲覧できないと、管理が非効率になります。

記録や確認を行う担当者の混乱を招きやすく、人的ミスが起こりやすい土壌が形成される恐れもあります。

システム化すると保全業務はどう変わる?

現場の保全業務をシステム化すると、いったいどれほど業務効率化を図ることができるでしょうか。

日常の物品管理から設備保全まで活用方法が多様にあるConvi.BASE(コンビベース)という管理システムを例にとり、保全業務に関する従来の問題の解決方法をご紹介します。

【問題解決①】物品台帳の情報とメンテナンス内容が紐づかない

一度の情報入力ですべての台帳情報を更新!点検管理機能

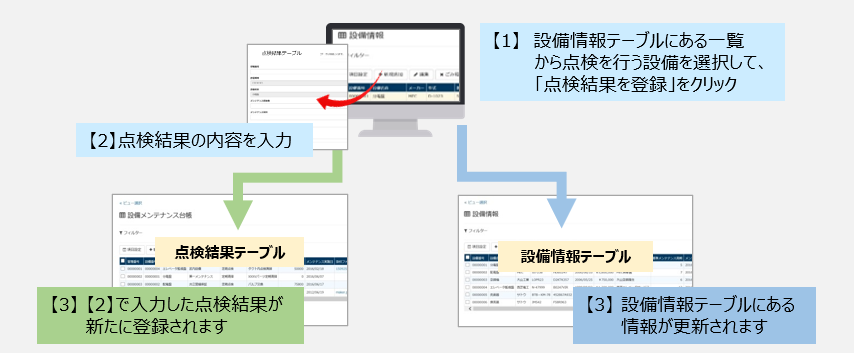

Convi.BASE(コンビベース)では、設備情報を記録する物品管理台帳と、メンテナンス内容などを記載する点検履歴の管理台帳とを、同時に更新することができます 。更新作業を二度行う必要はありません。

- メンテナンス実施者だけでなく管理者にも点検内容や修理内容を共有できる

- 台帳を確認するだけで次回メンテナンス日を逆算して指定できる

などのメリットもあります。

点検管理機能のおかげで、メンテナンス後のステータスを物品台帳上に登録するだけで、同時に別の複数の台帳に、修理内容はもちろん、実施者や日付など必要な情報がすべて自動的に記録されます。

【問題解決②】点検・修理後に台帳更新を忘れてしまう

バーコードを読み取るだけ!更新作業を半自動化

記録忘れを抑制するには、人的作業をなるべく減らすことが重要です。管理台帳の更新作業のうち、面倒な部分をシステム化することで、人的工数を減らしてみましょう。

Convi.BASE(コンビベース)では、お手持ちのスマートフォンやハンディスキャナーを用いて、かんたんに台帳情報を更新することができます。

物品に貼り付けた管理ラベル(バーコードやQRコード)に、スキャナーをかざすだけ。メンテナンスの実施担当者はスマホアプリから作業実績を編集したり閲覧したりすることができます。その場でかんたんに実施し、結果を登録することができますから、記録忘れの防止になるはずです。

また管理者側も、手持ちのスマホやPCのブラウザ上で作業実績をその場で確認できますから、効率よく作業を監視できます。

【問題解決③】過去のメンテナンス履歴を確認しづらい

いつでもどこでも現場でも!その場で過去の履歴をわかりやすくビジュアライズ

クラウド台帳のConvi.BASE(コンビベース)は、PCでもタブレットでもスマホでも、いつでもどこでも編集・閲覧が可能です。

複数の担当者が同時に過去の点検や修理の履歴を確認することができます。

次回のメンテナンス時にも、前回の実施者に不明点を確認したりせずとも、台帳情報を確認するだけで点検を進めることができるほど充実した記録を残すことができます。

- 管理ラベル(バーコードやQRコード)を読み取るだけで、写真添付可能

→修理箇所の写真を撮影し、台帳に登録して報告するといった運用もできます。 - 次回メンテナンス日に合わせて関係者全員にアラート送信

などの機能もあり、便利に効率よくメンテナンス作業を実施できるはずです。

メンテナンス管理はエクセルではなく自動化システムで!

使いやすい管理システムがあれば、組織内のすべての物品のメンテナンス状況を一元管理し、リアルタイムに把握することが可能です。

あなたも管理業務を効率化しませんか? 保全業務に課題を感じているのなら、ぜひ一度、物品管理システムの導入を検討してみてください。

無料プレゼント・資料ダウンロード

コンビベースのすべての機能や、導入事例、導入効果を知りたい方向けに、ご案内資料を無料でお配りしております。

- 「自社と同じ業種・規模の事例を読みたい」

- 「デモンストレーションで使い方をもっと知りたい」

- 「想定している運用が可能かどうか知りたい」

- 「使用中のシステムとの連携可否をチェックしたい」

- 「今すぐ見積もってほしい」

任意の「ご質問・ご要望」欄に、例のようにご入力いただきましたら、担当者が必要な情報を収集しまして後日お知らせいたします。

ぜひお気軽に、物品管理のお悩み解決にご利用ください。