災害が発生した際に従業員の安全を守るために、日頃から防災備蓄品をきちんと管理しておくことが大切です。

しかし非常食や飲料水などの備蓄品は、消費期限や在庫状況の管理、入れ替え作業など、手間がかかりがち。そこで注目されているのが、備蓄品を定期的に消費・補充する「ローリングストック」や、備蓄品の種類・数量・保管場所・期限を一目で把握できる「防災備蓄品管理表」の活用です。

この記事では、防災備蓄品の管理を効率化するための基本的な考え方や、ローリングストックや管理表を使った実践的な管理方法についてわかりやすく解説します。ぜひ貴社の防災備蓄品管理のご参考にしてください。

目次

非常食・飲料水など備蓄品のガイドラインとは?3日分の努力義務について

東日本大震災では地震発生が平日の午後だったこともあり、多くの帰宅困難者が発生しました。公共交通機関は全面的に運行をストップ、全国の各所で大規模な渋滞が発生し、帰宅を諦めて会社に数日留まっていた人の姿も見られました。

帰宅困難者が多数発生すると、救助・救出活動が妨げられたり、帰宅困難者が二次災害に巻き込まれたりすることから、たとえば東京都では「むやみに移動を開始しない」という基本原則が打ち出されています。

企業に対しては施設内で社員を安全に待機させられるよう ” 3日分の備蓄” をすることを努力義務として定め、防災備蓄品の管理・運用が促進されています。

災害対策用品・備蓄品の一覧表(チェックリスト)

| 水 | ペットボトル入り飲料水 | 1人当たり 1日3リットル、計9リットル |

| 主食 | アルファ化米、クラッカー、乾パン、カップ麺など | 1人当たり 1日3食、計9食 |

| 毛布 | または保温シートなど | 1人1枚 |

| その他 | 簡易トイレ、衛生用品、携帯ラジオ、懐中電灯 など | 物品ごとに必要量を算出 |

3日間施設内に安全に待機するために必要な備蓄品とその量の目安は上記のとおりです。その他、ヘルメット・運動靴・軍手・非常用発電機など、会社での一時滞在に必要な備蓄品を検討して準備する必要があります。

防災備蓄品のローリングストックや保管方法についてよくあるトラブル

防災備蓄品は普段あまり使うことがありませんが、いざという時にはすぐ取り出せる場所に保管し、定期的に補充したり入れ替えたりする必要があります。

しかし実際には多くの企業が物品管理に悩みを抱えています。防災備蓄品管理においてよく見られる3つの課題について確認しましょう。

課題1.エクセル管理表を使っていて防災備蓄品の消費期限切れに気付くのが遅れる

非常食や飲料水などの備蓄品には消費期限がありますが、普段使わないため、期限が近づいても気付きにくいことがよくあります。

エクセル管理表ではアラートが表示されないため、倉庫の奥にしまった飲料水がいつの間にか期限切れになっていたり、定期的な確認を怠ったことで、いざという時に使えなかったというケースもあります。自動アラートを繰り出せる管理表を用いて、定期的な確認と入れ替えを徹底することが大切です。

課題2.備蓄品の保管場所や在庫状況が管理表の情報と一致しない

Excelや紙の台帳で備蓄品を管理している場合、情報の更新が遅れたり、記入ミスが起きたりしやすく、必要な情報を探しにくくなる恐れがあります。

保管場所や在庫状況、消費期限などの情報が分散したり、特定の人しかわからない状態になってしまうと、災害時に迅速かつ正確に備蓄品を把握・取り出すことが難しくなります。

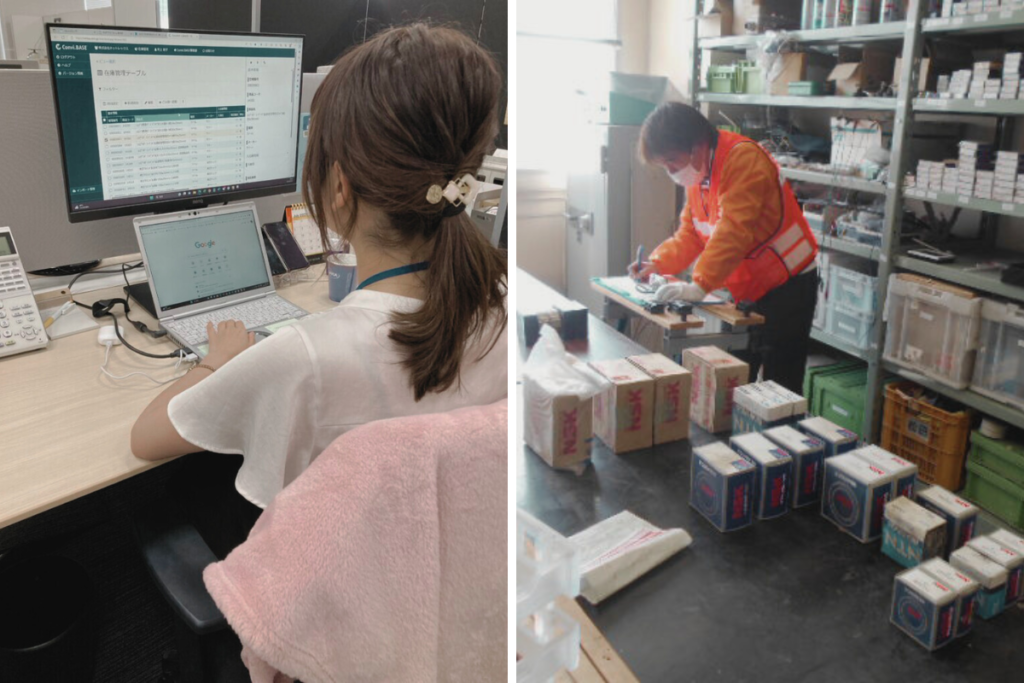

こうしたリスクは、リアルタイムに情報更新される物品管理システム「コンビベース」のオンライン台帳による一元管理で解決することができます。

課題3.備蓄品の在庫の入れ替え作業が現場の負担になる

災害備蓄品の期限管理や在庫確認、入れ替え作業は、現場担当者にとって手間がかかり、時間的な負担も大きい業務です。

とくに拠点が多かったり、備蓄品の量が多い企業では、手作業での管理だと情報の正確さや更新頻度に問題が生じやすく、結果として適切な備蓄品運用が難しくなることが少なくありません。

防災備蓄品の効率のよい管理方法(導入可能なシステムやサービスの種類)

防災備蓄品管理の効率化の方法には、主に次の3つがあります。

- 専門業者に管理を委託する

- 備蓄品専用の管理システムを導入する

- 物品管理システムを活用する

アウトソーシングサービスに委託すれば現場の負担が減り、確実な運用が期待できます。また、備蓄品管理専用システムを使えば、消費期限や在庫の管理が自動化されて便利です。

そして物品管理システムなら、会社全体の物品をまとめて管理できるのが強みとなります。自社の規模や運用体制、コストなどに合わせて、最適な方法を選びましょう。

効率化の方法1.防災備蓄品管理代行サービスに備蓄品管理をアウトソーシングする

防災備蓄品の管理を専門にしている業者に委託すると、在庫管理や消費期限のチェック、入れ替え作業などをまとめて効率的かつ確実に行ってもらえます。

定期的な棚卸しはもちろん、賞味期限が近い非常食のリストアップ、古い備蓄品の回収、新しい備蓄品の納品まで、一括して業者が対応します。これにより現場担当者の負担が軽減され、管理ミスの防止や災害時の備蓄品不足リスクの低減が期待できます。

なお、アウトソーシングはサービス内容が充実している分、コストがやや高めになる場合もあるため、予算とのバランスも考慮するとよいでしょう。とくに大規模オフィスや複数拠点を持つ企業におすすめの方法です。

効率化の方法2.防災備蓄品管理システムを導入する

防災備蓄品専用のシステムを導入すると、消費期限や在庫数の自動管理、アラート通知、履歴管理など、さまざまな機能を活用できます。たとえば「消費期限が近い備蓄品をリストアップする」「拠点ごとの在庫状況を可視化する」「入出庫の履歴を記録する」といったことが可能です。

これらの機能により人的ミスや管理漏れを防ぎ、効率的かつ正確な備蓄品管理が実現します。

ただし、専用システムは多機能な分、導入や運用にかかるコストが比較的高くなる点には注意が必要です。中小規模のオフィスや、大掛かりに管理を効率化・自動化したい企業におすすめの方法であると言えます。

効率化の方法3.今すぐ使える物品管理システム「コンビベース」を活用する

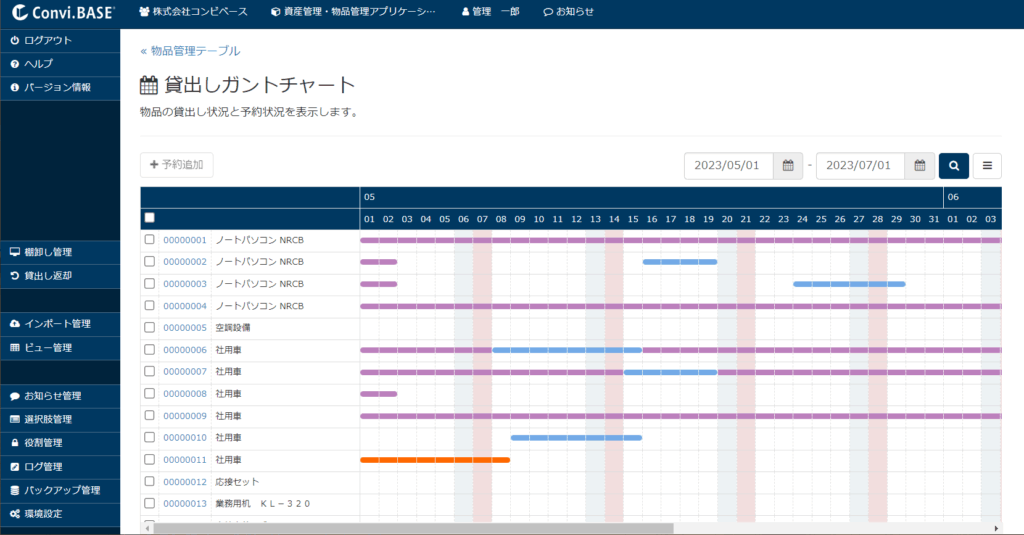

クラウド上で利用できる物品管理システム「コンビベース」を使えば、導入後わずか数日で、組織内に散らばっているすべての物品の数量・所在・消費期限・ステータスなどが見える化され、わかるようになります。

防災備蓄品も他の備品(固定資産物品や消耗品など)と一緒にまとめて効率的に管理できます。複数拠点間の社内共有も簡単です。棚卸しの効率化や期限アラートも自動化できます。

既存の資産管理と一緒に防災備蓄品もまとめて管理したい場合におすすめです。詳しい機能は以下からどうぞ。

備蓄品管理アプリで防災備蓄品を棚卸しする方法(コンビベース活用術)

防災備蓄品の棚卸しは、手作業やExcelで管理していると、どうしても時間や手間がかかり、現場担当者の負担も大きくなりがちです。

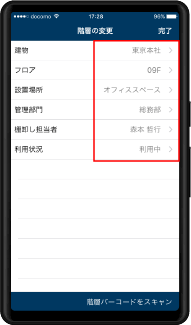

そんな時に便利なのが、コンビベースの棚卸しアプリです。スマートフォンを使い、物品の保管庫などに貼り付けたラベルシール(バーコードやQRコード)をスキャンするだけで、誰でも簡単に、スピーディーに棚卸し作業を進めることができます。

アプリを使った防災備蓄品の棚卸しの流れ

- 備蓄品ごとにラベルシール(QRコードなど)を発行・貼付する

- 棚卸しアプリをスマートフォンにインストールする

- スキャンするだけの棚卸し作業を開始する(拠点・保管場所ごとに実施)

- 棚卸し結果が自動集計されて異常品がリストアップされる

- 棚卸しレポートが自動作成されてオンライン台帳に自動反映される

ステップ1.備蓄品ごとにラベルシール(QRコードなど)を発行し、物品にラベルシールを貼付する

はじめに、管理対象となるすべての防災備蓄品(飲料水、非常食、毛布、ヘルメット、簡易トイレなど)をリストアップします。

コンビベースのシステム上で各備蓄品ごとに固有のバーコードやQRコードを発行し、ラベルプリンターなどで印刷します。

発行したラベルは、各備蓄品のパッケージや外箱など、現場で見つけやすい場所に貼り付けてください。これにより、品名・保管場所・消費期限・数量などの情報が備蓄品の現物ごとに紐づき、管理がしやすくなります。

ステップ2.棚卸しアプリをスマートフォンにインストールする

棚卸し作業を行うスマートフォン(iPhone/Android対応)に、コンビベースの棚卸しアプリをインストールします。

初めて使う場合は、管理者から案内されたアカウントでログインし、必要に応じて拠点や担当者の情報を設定します。これにより、どの現場で誰が作業したかを記録することができます。

ステップ3.スキャンするだけの棚卸し作業を開始する(拠点・保管場所ごとに実施)

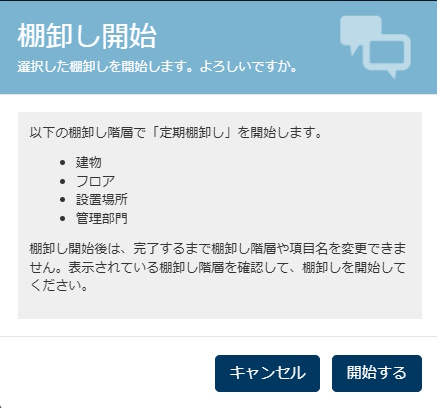

実地棚卸の責任者が「棚卸し開始」を選択します。

対象エリアの備蓄品リストが各担当者のアプリ上で自動で表示されるので、アプリでスキャンを開始しましょう。

事前に備蓄品の配置や保管場所を確認しておくと作業がスムーズになります。

現地で各備蓄品のQRコードやバーコードを、スマートフォンのカメラで順番にスキャンします。

もし現物に異常(破損・紛失など)があれば、その場でアプリから報告・修正も可能です。これにより記録ミスや確認漏れを防げます。

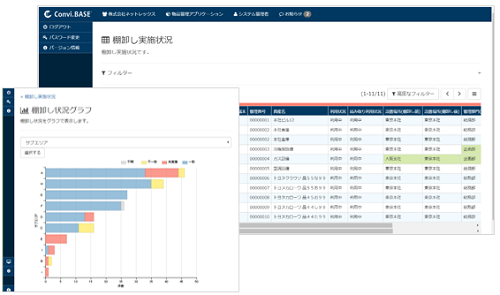

ステップ4.棚卸し結果が自動集計されて異常品がリストアップされる

すべての備蓄品のスキャンが終われば、棚卸し結果が自動的に集計されます。

未スキャン(未確認)の備蓄品があっても、すぐに把握可能です。

ステップ5.棚卸しレポートが自動作成されてオンライン台帳に自動反映される

棚卸し作業の結果はコンビベースのオンライン台帳に自動反映されます。

全拠点・全保管場所の備蓄品状況や棚卸し履歴、異常品リストなどは自動でレポート化されます。消費期限切れ・期限間近の備蓄品、数量不足などの異常品もリストアップ可能です。

棚卸し結果はいつでも確認・ダウンロードできます。社内での情報共有や監査対応、次回の棚卸し計画もスムーズに行うことができるでしょう。

災害備蓄品の管理手法の各導入メリットとデメリットを比較(管理手段の選び方)

防災備蓄品の管理には手間がかかります。棚卸しによる在庫確認、不足分の調達、入れ替え、不用品の廃棄など、おもに現物管理に時間を取られるため、管理代行サービスを利用したり、システム導入を検討しましょう。

前述した3つの方法について、どのように検討するべきか比較方法をご紹介します。

1.防災備蓄品管理代行サービスのメリット・デメリット

防災備蓄品管理代行サービスを利用する最大のメリットは、専門知識を持ったプロ集団が備蓄品の管理を一括して行ってくれる点です。

現場担当者の負担が大幅に軽減されるうえ、消費期限の管理や入れ替え作業も確実に実施してもらえます。さらに災害時にも迅速な対応が期待できるので、安心して備蓄品の運用を任せられるのも魅力です。

ただし、サービス内容が充実している分、委託コストが高くなりやすく、予算面での負担が大きくなる場合があります。また、外部業者に管理を任せることで自社内にノウハウが蓄積しにくいというデメリットも考えられます。

2.防災備蓄品管理システムのメリット・デメリット

防災備蓄品管理システムを導入すると、消費期限や在庫管理、履歴管理などをシステムを通じてできるようになります。

一方、操作方法の習得や業務フローの見直しが必要になることには注意が必要です。システムが現場に定着するまでに一定の時間がかかることもデメリットのひとつ。よくある例として、現場担当者が新しいシステムの操作に慣れるまで、棚卸しやデータ入力で戸惑い、一時的に作業効率が下がることが懸念されます。

3.物品管理システムのメリット・デメリット

物品管理システム「コンビベース」を導入すると、防災備蓄品はもちろん、固定資産物品、IT機器、消耗品、文書、鍵など、社内のさまざまな物品をまとめて一元管理できます。

保管場所や数量、消費期限などの情報もリアルタイムに把握できるため、棚卸し、在庫確認、期限管理の手間を大きく減らすことができます。情報共有や監査対応もスムーズになります。

ただし、初期設定や操作に慣れるまでには多少の時間がかかることもあります。対策として、導入時にコンビベースのサポートスタッフが体制構築をお手伝いしたり、全面的にアウトソーシングして導入時の負担を0にしたりすることも可能です。

企業防災のための備蓄品管理の注意点(計画立案のチェックリスト)

企業防災の計画を立てる際には、まず自社がどのような災害リスクに直面しうるかを具体的に洗い出し、それに合わせて必要な備蓄品の種類や数量を明確にしましょう。

そのうえで会社の規模や予算、現場担当者の負担、運用体制などを総合的に考慮し、自社に最適な管理方法を選ぶことが成功のポイントとなります。単に備蓄品を揃えるだけでなく、「どのように管理・運用していくか」を計画段階からしっかり検討しておくことが、いざという時の安心につながります。

チェックポイント1.災害用物品の保管場所を考慮しているか?

防災備蓄品は災害時にすぐ取り出せる場所に保管することが大切です。加えて、温度や湿度などの環境にも配慮しましょう。

なお、備蓄品の管理や入れ替えは定期的に行う必要があります。最低でも半年に一度、可能なら毎月、在庫や消費期限をチェックすることで期限切れや不足を徹底して防ぐことができます。

そのため人目につきにくい場所に置くのではなく、担当者の管理負担を減らすためにも、誰もが手に届きやすい場所に保管庫を設置して備蓄しておくほうが健全であると言えます。

さらに、従業員に保管場所や備蓄品の使い方を周知し、必要に応じて訓練を行うことで、いざという時にもスムーズに備蓄品を活用できるようになります。万が一の際にも備蓄品を確実に活用できる保管環境を整えましょう。

チェックポイント2.備蓄品の管理表上で期限管理ができるか?

エレベーターが停止するケースや出入り口が開かなくなってしまう可能性に備え、備蓄品は通常、オフィスの複数の場所に分散して保管されます。さらに、各従業員に対し、あらかじめ防災用品を配布している企業もあります。このような場合、社内のあらゆる場所に散らばった備蓄品を手作業&目視で正確に期限管理することは困難を極めます。

ひとつの管理表ですべての備蓄品の期限を可視化し、PCやスマホに自動でアラートが来るように設定できるとベストです。アラートメール機能のあるコンビベースのクラウド台帳を導入しておけば、入れ替えの必要な防災用品や食料品のすべてを自動的に把握することが可能です。

内閣府防災担当の企業防災ページを参考に

企業が防災活動を始める際には、従業員や顧客の安全を第一に考え、被災時のアクションについてあらかじめプラニングしておかなければなりません。そのために防災備蓄品の日常管理が必要となります。

また、社会貢献活動の一環として、被害の軽減や復旧・復興活動についても期待されています。防災備蓄品の準備は多いに越したことはありません。

防災への具体的なアプローチ方法が未定の場合、内閣府の企業防災に関するページが役に立つでしょう。「自社が被災したことにより、周辺に被害が及ぶことを防ぐ」「地域自治体との災害時支援協定の締結」など、二次災害の防止や地域との共生についても、幅広い観点から参考情報を得ることができます。

参考リンク:企業防災のページ(内閣府防災担当)|内閣府防災情報のページ

保管場所の検討方法(備蓄品を分けて保管する方法)

備蓄品は災害時にすぐ取り出せるようにオフィス内の複数の場所(各フロアや出入口付近、非常階段のそばなど)に分散して保管することが大切です。

保管場所にはわかりやすい表示を付け、従業員全員に周知しておくことで、いざという時にも迷わず備蓄品を活用できます。

個別配布する場合にも、全体の在庫や消費期限を一元管理できる仕組みを整えておくと安心です。

備蓄品の保管場所1.各フロア

たとえば3階建てのオフィスの場合、1階の給湯室には飲料水(500mlペットボトル×50本)、2階の倉庫にはアルファ化米やレトルト食品(各30食分)、3階の医務室には救急セット(AED、三角巾、止血帯、消毒液、体温計、包帯、常備薬)といったように、カテゴリ別に物品を分けて保管するのも一案です。

こうしておくことで、どのフロアにどの備蓄品があるかがわかりやすくなり、必要な物品にすぐにアクセスできるようになります。各保管場所には温湿度計を設置し、在庫数や消費期限、保管環境などを定期的に管理台帳に記録・点検する体制を整えましょう。

備蓄品の保管場所2.非常階段や出入口付近

避難経路上や出入口付近には緊急時に多くの人が集まりやすく、迅速な避難や初期対応が求められる場所です。手に取りやすい備蓄品を配置し、災害時ににすぐに物資を取り出せるようにしておきましょう。

具体的には、移動に必要なヘルメット、懐中電灯、携帯トイレなどを分散して設置しておくことをおすすめします。いざという時にも落ち着いて対応できるようにマニュアルも整備しておきましょう。

備蓄品の保管場所3.各部署やチーム単位の保管庫

各部署やチームごとに専用ロッカーやキャビネットを用意し、必要な備蓄品を分散して保管しましょう。たとえば営業部には飲料水や非常食、総務部には救急セットや懐中電灯など、部署ごとに役割分担して物品管理するのもおすすめです。

担当者は毎月、在庫数や消費期限を管理台帳に記録し、棚卸しの際にはコンビベースの棚卸しアプリでスキャンしてささっと現物確認するとよいでしょう。

もしも期限切れや数量不足があった場合にはシステムから自動でアラートが届くように設定することもできます。現場ごとの備蓄状況を正確に把握することで、管理ミスや漏れを防ぐことができます。

現物管理における注意点まとめ

- 複数拠点内のすべての保管場所の衛生環境や保管状態を確認する

- 飲料水・非常食を中心に、入れ替えが必要な物品を台帳上でチェックし、現物を目視確認する

- 全社員に配布している備蓄品の在庫点数をチェックする(とくに新規入職者分に漏れがないか確認する)

- 災害時に従業員がスムーズに備蓄品を持ち出せるようマニュアルを整備し周知する

無料プレゼント・資料ダウンロード

コンビベースのすべての機能や、導入事例、導入効果を知りたい方向けに、ご案内資料を無料でお配りしております。

- 「自社と同じ業種・規模の事例を読みたい」

- 「デモンストレーションで使い方をもっと知りたい」

- 「想定している運用が可能かどうか知りたい」

- 「使用中のシステムとの連携可否をチェックしたい」

- 「今すぐ見積もってほしい」

任意の「ご質問・ご要望」欄に、例のようにご入力いただきましたら、担当者が必要な情報を収集しまして後日お知らせいたします。

ぜひお気軽に、物品管理のお悩み解決にご利用ください。