機材管理の現場では、ケーブル・バッテリーの紛失、返却忘れ、消耗品の不足、故障品が混ざるなど、現場ならではの急なトラブルが多く発生します。

エクセル管理表で管理している場合、「誰がどの機材を持ち出したかわからない」「現物と台帳の内容が一致しない」「修理中の機材が現場に出てしまう」といったトラブルも起こりがちです。

この記事では、放送機材などの機材管理においてよくある課題とその解決策について、エクセル管理表の作成方法からシステム化のポイントまで、わかりやすく解説します。

機材管理においてよくある課題やトラブル

- 機材管理台帳で管理しているが、現状と差異がある

- 細かな備品の管理まで手が回らない

- 誰が、どこの現場に、どの物品を、いつまで持っていくのかを把握できていない

- 「故障中」「遊休」などの物品ステータスが更新されていないので、現状が把握できない

- メンテナンスの記録をしっかり残したい

機材管理において最も多い悩みは、「必要な機材が使いたいときに見つからない、使えない」ということです。

誰がどの機材を持ち出したのかわからず、紛失や返却忘れがくりかえし発生したり、管理表と現物が一致せず必要な機材が足りない、消耗品が不足して作業が止まってしまう、といったトラブルがよく起こります。

エクセルや紙で機材管理表を作成して管理している場合、情報の更新漏れや記入ミスが起きやすく、「今どこに何があるのか」がわからなくなってしまうことが大きな問題です。

機材管理の問題点1.機材管理表と現物との間にズレが発生しやすい

機材管理では、エクセルや紙の管理表と現物の内容が一致しないことがよくあります。

たとえば「Aスタジオでカメラを急遽持ち出したが、現場が忙しくて管理表への記入を忘れてしまった」というケースでは、機材管理表上では「カメラ3台在庫あり」となっているのに、実際には2台しか残っていない、といったトラブルが発生します。

棚卸しの際には「管理表では在庫があるはずなのに現物が足りない」といった差異が生じやすくなります。特にイベントや放送など、機材の出入りが多い現場では、こうしたズレが頻繁に起こりがちです。

機材管理の問題点2.機材に付属する細かな備品・消耗品が多すぎる

ケーブル、バッテリー、アダプターなど、機材に付属する小さな備品や消耗品は、数が多く出入りも頻繁なため、管理表への記入や現物の確認が後回しになりがちです。

「ロケ現場でHDMIケーブルが足りず、急遽スタッフが近くの家電量販店に買いに行った」「予備バッテリーがすべて放電していて、撮影中に機材が使えなくなった」「ACアダプターが見当たらず、特定のカメラが使えなかった」などのトラブルは、実際によく起こります。

こうした細かい備品も、ケーブル1本ごとに管理ラベルを貼ったり、バッテリーごとに充電や使用履歴を記録したりするなど、個別に識別して数量や状態をしっかり管理できる仕組みが必要です。

機材管理の問題点3.メンテナンス・修理履歴が管理表上でわかりにくくなる

機材は現場で頻繁に使われるため、どうしても故障や不具合が起こりやすいものです。しかし、メンテナンスや修理の履歴がきちんと管理されていないと、「同じカメラで何度も同じトラブルが発生する」「修理中の機材が現場に出てしまう」「どの部品をいつ交換したのかわからない」といった問題が起こりやすくなります。

こうしたトラブルを防ぐためには、機材ごとに「点検日」「修理内容」「交換部品」などの履歴を記録し、定期的なメンテナンス計画を立てて実行する必要があります。けれどもエクセル管理表ではこれらの履歴を一元管理しにくく、現場と管理部門のどちらも最新の状態を把握できなくなることがよくあります。

機材管理の問題点4.機材のステータス変更や更新にタイムラグが発生する

たとえば、現場でENGカメラが故障して「修理中」になっているのに、管理表の更新が遅延した場合、他のスタッフがそのカメラを誤って持ち出してしまい、現場で使えないという事態が起こる可能性があります。

また、予備のマイクや三脚などの遊休機材が「未使用」と明記されていないと、必要なときに活用されず無駄になってしまうこともあります。

こうしたトラブルを防ぐためには、機材ごとに「稼働中」「故障中」「修理中」「遊休」などのステータスをリアルタイムで更新し、現場と管理部門の両方が常に最新の情報を共有できるシステムが欠かせません。

機材管理のポイントは「管理ラベル」と「管理表」の2つ!

機材をしっかり管理するためには、「誰が・どこで・何を・どんな状態で」使っているのかを、誰でもすぐにわかるように“見える化”することが大切です。

そのために最も効果的なのが「管理ラベル(アセットタグ)」の活用です。ラベルを貼ることで、現物と管理台帳をしっかり結びつけ、機材の場所や状態、履歴などをまとめて管理できるようになります。 機材管理をより良くするためには、次の3つのポイントを意識しましょう。

機材管理システムや物品管理システムの管理ラベル(アセットタグ)とは?

機材管理システムとは、すべての機材について「型番」「購入日」「使用状況」「保管場所」「担当者」などの情報をまとめて管理できるツールです。

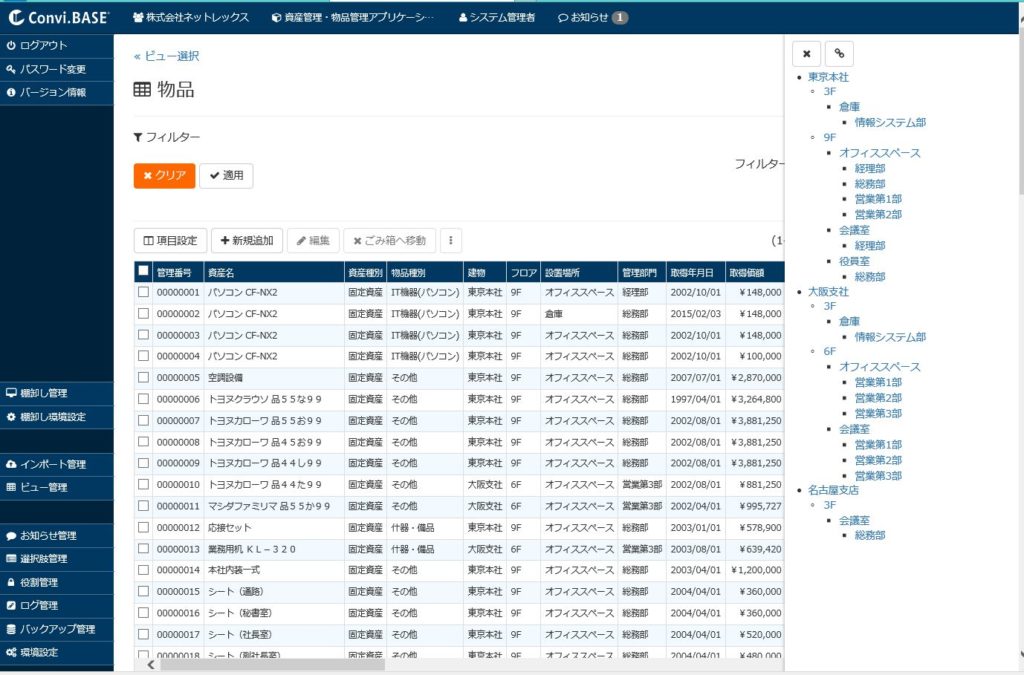

一方、物品管理システム「コンビベース」でも機材管理システムと同様のことができます。物品管理システムの場合には、より広範囲な物品(オフィス備品、IT機器、書類、鍵など)に適用することが可能です。機材はもちろん、複数拠点内に存在しているすべての物品をまとめて管理できます。

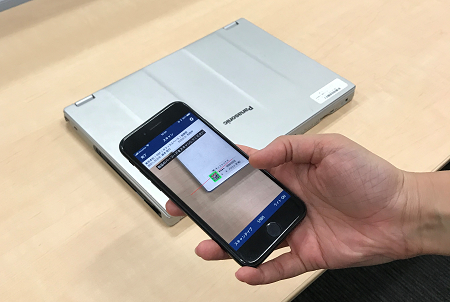

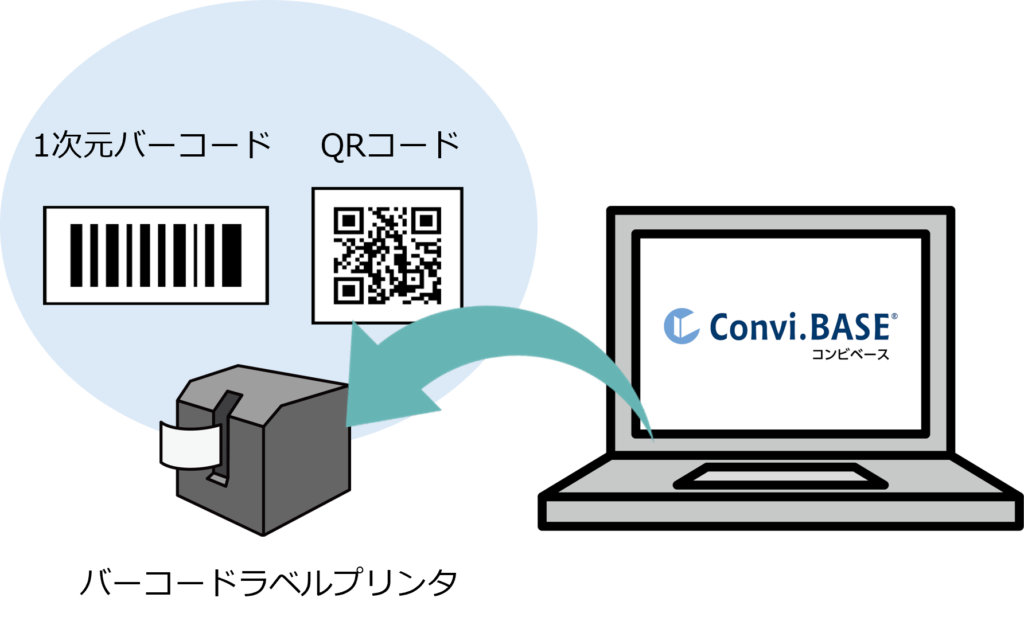

物品管理システム「コンビベース」では、各機材に資産管理用の固有IDを割り当て、QRコードやICタグをラベルとして貼り付けます。

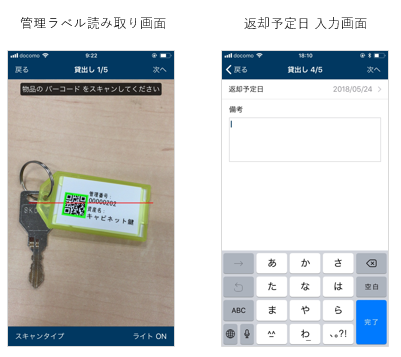

それをスマートフォンやハンディターミナルでスキャンすることで、台帳と現物を即座に紐付け、機材の持出し・返却・棚卸し・修理履歴などのステータスをその場でかんたんに記録することができます。

機材の所在や状態をリアルタイムに正確に把握することができるため、大量機材の一括管理や棚卸し作業の効率化に効果的です。

機材管理システムの管理ラベル(アセットタグ)を導入するメリット

放送機器やIT機器に管理ラベルを貼付すると、

- ラベルを見れば、その物品の情報を知ることができる(管理部門や購入日など)

- 台帳と現物を紐づけることができる

- 貸出し・返却、棚卸しに管理ラベルを活用することができる

などのメリットがあります。

貸出し管理や棚卸し作業を効率化できる管理ラベルの導入効果

放送機器や撮影機器、IT機器にコンビベースの自動認識技術を採用した管理ラベルを貼ると、ラベル上のバーコードやQRコードをスマートフォンでスキャンするだけで、持出しや返却、在庫確認、棚卸し状況をかんたんに編集することが可能になります。

たとえば、機材ごとに「稼働中」「修理中」「貸出中」などのステータスをリアルタイムで切り替えたり、消耗品の残数やバッテリーの充電状況もまとめて管理できます。

現場で故障や異常を発見した場合には、その場でアプリから報告でき、管理部門への連絡漏れや対応の遅れを防げます。また、過去の貸出し・返却履歴や修理・点検記録もすぐに確認できるので、同じトラブルの再発防止やメンテナンス計画にも役立ちます。

さらに、複数の拠点やイベントごとに機材を分けて管理したい場合も、拠点や現場単位で在庫状況や利用履歴を一覧で把握できるため、全体の機材稼働状況を一目で確認できます。現場スタッフがスマートフォンやタブレットから直接操作できるので、紙の管理表やエクセル台帳への転記作業も不要になり、現場と管理部門の情報共有がスムーズに行えます。

機材管理アプリとして使えるコンビベースの棚卸しアプリとは?

機材管理において最重要となる棚卸し作業を効率化したい方におすすめなのが、コンビベースの棚卸しアプリです。

現物に貼り付けた管理ラベルに対し、スマホやハンディスキャナーをかざしてスキャンするだけで現物確認は完了です。システムが自動的に台帳情報と照合・情報更新します。

スキャンするだけで目視確認もほとんどいらないため、ヒューマンエラーは0になります。手作業&手入力で実施する昔ながらの棚卸しと比較すると、約1/3~1/10程度まで作業時間を削減できるでしょう。

システムで発行した管理ラベルを貼りにくい・・・機材の形状が特殊な場合には?

物品管理には管理ラベルの貼り付けが大切とわかっていても、素材や形状によってはラベルの貼り付けが難しいという場合もあります。この項では、ラベルが貼りにくい物品をどのように管理していくのかをご紹介します。

< 方法1.プレートを紐・結束バンドで取り付ける >

物品に直接ラベルを貼るのが難しい場合に用いられる方法です。

プラスチック製のプレートなどに管理ラベルを貼付し、そのプレートを物品に取り付けます。こうすることで、物品に直接貼り付けなくてもラベル管理を行うことができます。

< 方法2.ケースに管理ラベルを貼る >

放送機材を保管しているケースに管理ラベルを貼付する方法です。

カメラの本体・レンズなどは、曲面があったり、ラベルを貼付できる場所が少なかったりなどの理由から、ラベル管理が難しい物品と言えます。

こうした物品の場合には、ケースにラベルを貼付することで

- ラベルが剥がれ落ちてしまう

- ラベルは貼られているけどきちんと読み取れない

などの問題を防ぐことができます。

棚卸しや貸出し・返却の際には、ケースに貼られているラベルを読み取ることで処理を行います。

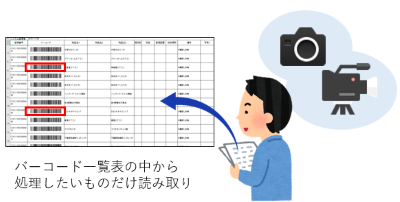

< 方法3.物品が保管されている場所にバーコードの一覧表を設置 >

物品やケースにはラベルを付けないで管理する方法です。

具体的には、保管している部屋・エリア・棚などの単位でバーコード付き一覧帳票を用意します。棚卸し・貸出しの際には、そのバーコード一覧から処理を行う物品のバーコードのみを読み取って処理を行います。

一覧表には物品名、管理番号だけでなく写真も載せておくと、物品の特定に役立ち便利です。

機材管理システムよりも圧倒的に便利な物品管理システムの機能

Convi.BASE(コンビベース)は、1,200社以上の企業に導入されています。

日常的な機材管理も、年に数度の棚卸し作業も、ラベルをスキャンするだけ。ヒューマンエラーもミスもなく、社内にいる誰もが最新情報にかんたんにアクセスすることが可能になります。

Convi.BASE(コンビベース)の特徴

- 固定資産やIT資産に使えるオンライン台帳

- スマホをかざしてスキャンするだけの楽ちん棚卸し

- 物品がなくなったときの探索機能

- 貸出し・返却管理、予約管理、在庫数量管理

- 低コストで使い放題

機能1.クラウド台帳で機材情報を一元管理

組織が保有するすべての機材情報をデータベース上で一元管理しましょう。

管理台帳はクラウド上で保管されるため、権限を持っていれば社内でも社外でも、いつでもどこでもスマホやPCでかんたんに台帳を編集可能です。

項目は自由に設定できます。画像やPDFなどのファイル添付もできるため、機器マニュアルや保証書なども同じ台帳上でオンライン管理できます。

また、主体となる親台帳から子台帳をいくつも作ることができます。

たとえば第一階層に「すべての資産物品」台帳、第二階層に「放送機器」「IT機器」「リース品」「重要書類」のそれぞれの台帳、第三階層に「モバイル端末」「部署ごと」の台帳……といったように、組織の実情に合わせて台帳を柔軟に作り分けて管理することが可能です。

機能2.自動認識技術でスキャンするだけの棚卸し

ハンディターミナルまたはスマートフォンアプリを使い、管理ラベル(バーコードやQRコード)をスキャンするだけで、台帳データを参照したり編集したりすることができます。

日常の物品管理はもちろん、棚卸し業務も楽ちんに。システム側が自動照合しますから、もう目視確認は要りません。

管理ラベルの発行はかんたんで、コンビベースのシステム上で一括で出力可能です。

なお、管理ラベルの種類はバーコード・QRコード・ICタグから組織のニーズに応じた形態をお選びいただけます。

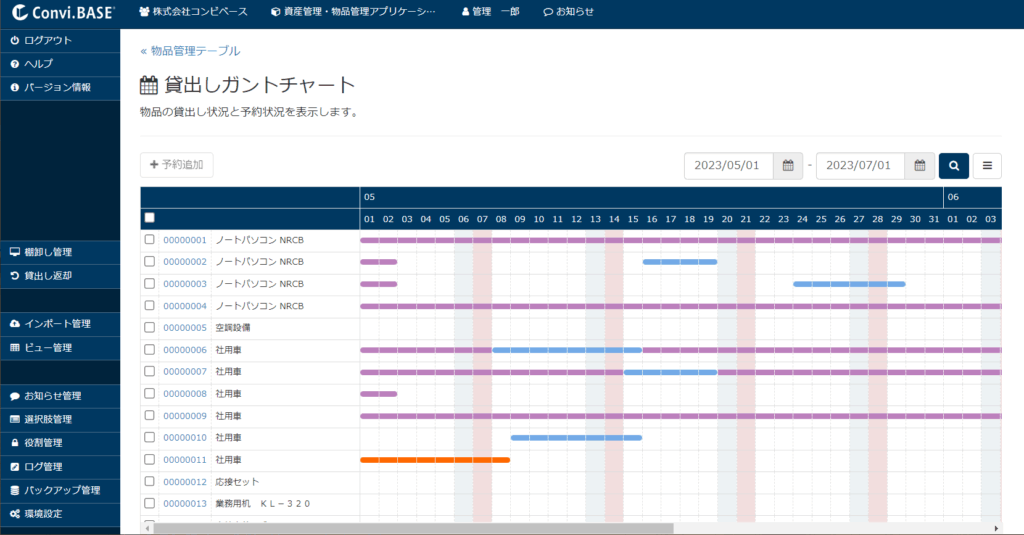

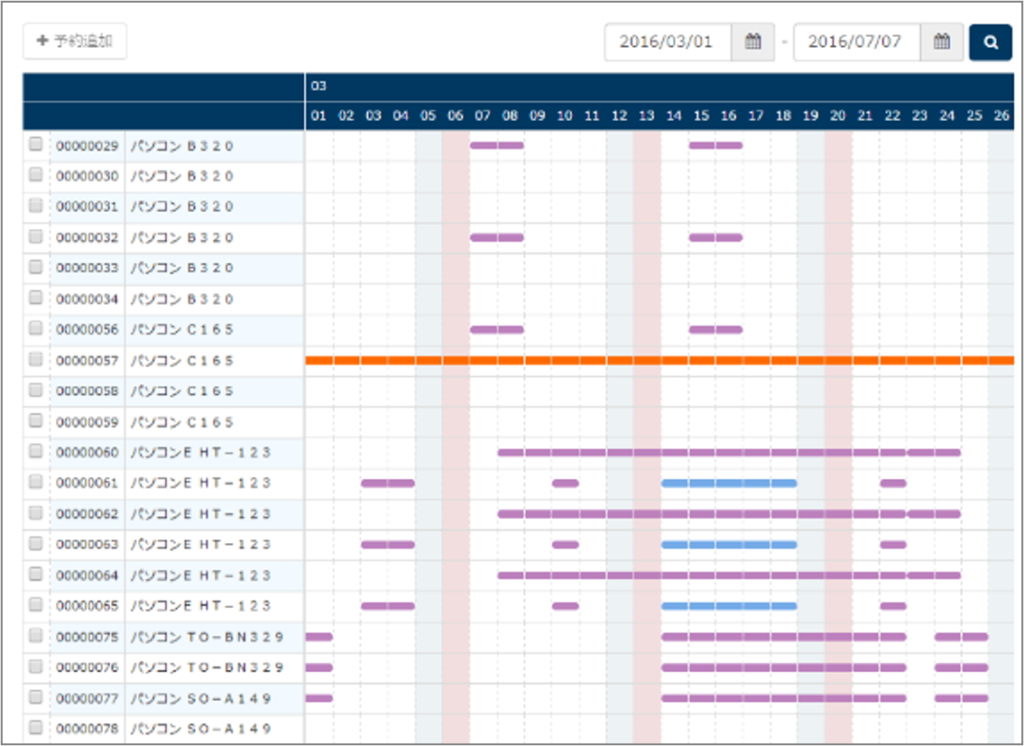

機能3.貸出し・返却のリアルタイム管理

いつ、誰が、どの機材を、どれほどの期間持ち出し、いつ返却したか、予約状況はどうか、などの情報を、ガントチャートでわかりやすく確認することができます。

貸出し状況は、現物のあるその場でささっと、スマホやタブレットでも編集できます。

予約機能もあるので、スケジューリングに便利です。台帳で必要機器を検索し、空き状況を確認して貸出しを予約しておく、といった使い方もできます。

また、返却期限に応じた督促メールなどのアラート自動送信機能は、返却忘れ防止に役立ちます。

機能4.データ活用しやすい現物スキャン検索

クラウド台帳から、機器の名称やスペック、管理部門などでソートすることで、要件を満たす機器を効率的に探し出すことができます。

たとえば、複数拠点に散らばっている遊休品の存在を確認し、必要な従業員に配布することで、無駄な機材の新規購入を防ぐ、といった運用が可能です。

また、機器に貼り付けた管理ラベルをその場でスキャンすれば、基本のスペック、過去の利用履歴、取扱説明書・操作マニュアルなど、台帳に登録されている情報をその場ですぐに参照することもできます。

機能5.セキュリティコントロール

アカウント単位で閲覧権限や編集権限をコントロールすることができるので、全社員がアクセスできる状態にすべきでない機器がある場合に活用することができます。

アクセス履歴や更新履歴もすべて記録されているので、いつ誰がアクセスし、編集を行ったか調べることができます。

機材管理表とは?作成の目的と重要性

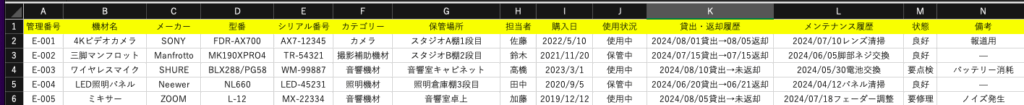

機材管理表とは、放送機材や撮影機材の「所在」「状態」「利用履歴」などをまとめて管理するための台帳です。各機材ごとに管理番号や機材名、保管場所、担当者、購入日、使用状況、貸出・返却履歴、メンテナンスや修理履歴などを一覧で記録します。

これにより、現場での資産管理や運用効率が向上し、紛失や重複購入の防止、監査対応、情報共有などにも役立ちます。以下で機材管理表の作成目的を確認しましょう。

機材管理表の作成目的1.管理責任を明確にして紛失を予防する

機材管理表を作成することで、すべての機材が「どこに」「誰の手元で」「どのような状態で」保管・使用されているかを一目で把握できるようになります。

たとえ記録漏れや確認ミスが起きても、物品管理システムのクラウド台帳であれば履歴を追ってすぐに異常を発見できるため、紛失や所在不明といったトラブルを防ぐことが可能です。

また、定期的な棚卸しや点検の際にも、現物と管理表を照合することで、資産の状況を正確に把握でき、管理責任の明確化やトラブル発生時の迅速な対応にも役立ちます。

機材管理表の作成目的2.機材の運用効率を向上する

貸出し・返却・メンテナンスといった各種履歴を一元的に記録することで、現場で必要な機材の手配などの作業を格段に効率化することができます。

たとえば、誰がどの機材をいつ持ち出し、いつ返却したか、またはどの機材がメンテナンス中かを即座に把握できるため、重複予約や貸出し記録忘れ、メンテナンス漏れなどのトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、履歴情報をもとに稼働状況や利用頻度を分析することで、機材の最適な運用計画やメンテナンススケジュールの立案にも役立ちます。

機材管理表の作成目的3.コストを削減し、重複購入を防止する

機材管理表を活用することで、各機材の稼働状況や遊休品の有無をリアルタイムで把握できます。これにより、現場で必要な機材が本当に不足しているのか、既存の遊休品を活用できるのかを正確に判断できるため、無駄な新規購入や重複発注を防ぐことが可能です。

また、利用頻度の低い機材を他部署や他拠点で有効活用することも容易になり、全体の資産を最適化できます。結果として、機材購入や保守にかかるコストを大幅に削減でき、経営効率の向上にもつながります。

機材管理表の作成目的4.監査・証跡管理に適切に対応する

機材管理表を整備しておくことで、監査や棚卸しの際に「いつ・誰が・どの機材を・どのように利用・管理したか」といった履歴や証跡をすぐに提示できます。

メンテナンスなどの履歴が時系列で記録されていれば、外部監査や内部監査の際にも根拠資料として活用でき、運用の透明性や信頼性が大きく向上します。

また、万が一トラブルや紛失が発生した場合も、記録をもとに迅速な原因究明や責任の所在を明確にできるため、組織全体のリスク管理にも役立ちます。

機材管理表の作成目的5.多拠点・多人数での情報共有をスピーディーにする

複数の拠点や多人数が関わる現場でも、リアルタイム更新できる機材管理表があれば、常に最新の情報を全員で共有できます。

本社と地方支社、外部スタッフなど、さまざまな場所や立場のメンバーが同じ管理表を参照・更新できるようにしておけば、機材の二重予約や貸出しミス、返却忘れといったトラブルを未然に防ぎ、現場での混乱や情報の行き違いを大幅に減らすことが可能です。

また、担当者が変わっても履歴が残るため、引き継ぎもスムーズに行えます。情報共有の徹底は、業務の効率化と安全性向上に直結します。

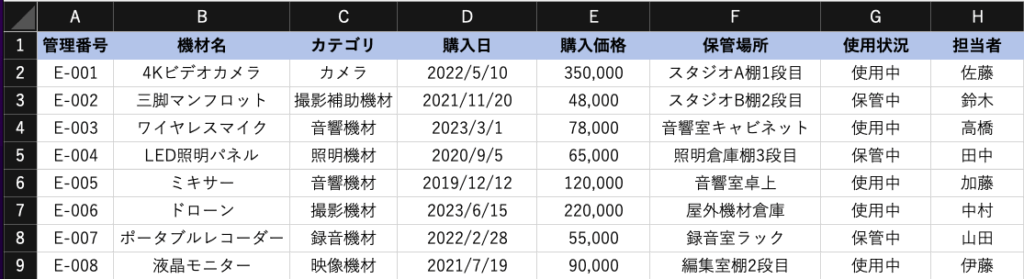

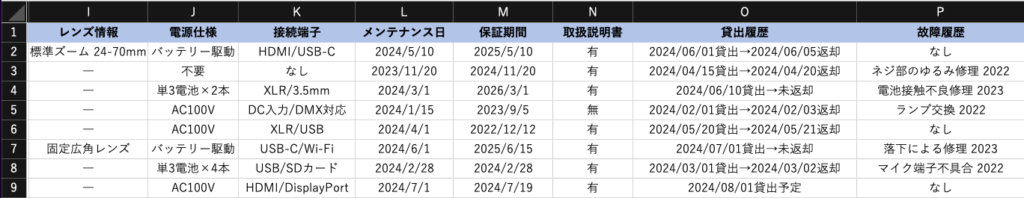

エクセルで作る機材管理表の記入項目(見本)

機材管理表を作成する際は、管理番号、機材名、カテゴリ、購入日、購入価格、保管場所、使用状況、担当者などの基本情報を必ず記載しましょう。

さらに、貸出し履歴やメンテナンス記録、保証期間なども記録しておくと、トラブルが発生した際の迅速な対応や、資産管理の最適化にもつながります。

物品管理におけるエクセル管理表の必須項目

以下の項目をしっかり押さえておくことで、各機材の所在や状態、利用履歴を正確に把握することができ、紛失や重複購入の防止、効率的な運用、監査対応などに役立ちます。

記入項目1.管理番号

各機材ごとに重複しない番号(例:「CAM-001」「MIC-002」など)を付与しましょう。

カメラやマイク、照明機材など種類ごとにルールを決めて管理することで、現場での貸出し・返却時や棚卸し作業の際に迅速に特定でき、紛失や重複購入の防止に役立ちます。

管理番号は現物に貼り付ける管理ラベルにも記載しておきましょう。現物とデータの照合を容易にします。

記入項目2.機材名

実際に管理する物品の製品名やモデル名(例:「SONY α7S III」「SHURE SM58」など)を記載します。

同じカテゴリ内でも機能や付属品が異なる機材を正確に区別することで、現場での貸出しやメンテナンス時に起こり得る混乱を防ぐことができます。

記入項目3.カテゴリ

「カメラ」「マイク」「照明」「音響機器」など、機材の種類ごとに分類します。

現場で必要な機材をカテゴリで詳細に絞り込むことで、該当機材をすぐに特定できるようになります。

記入項目4.購入日

機材を実際に購入した日付(例:「2022年4月15日」など)を記録しましょう。

購入日を明記することで、保証期間や減価償却の管理、メンテナンス時期の把握が容易になり、機材の適切な運用・更新計画に役立ちます。

記入項目5.購入価格

購入時の税込価格を記載します。正確に入力しておくことで、機材ごとの資産価値や減価償却の計算、保険申請時の根拠資料として活用できます。

さらに予算管理や新規購入時の比較検討にも役立つでしょう。

記入項目6.保管場所

具体的な保管場所(例:「東京本社3階機材庫」「大阪支社スタジオ横棚」など)を明記します。

カメラAは本社3階、マイクBは支社スタジオ横といったように詳細を記載することで、現場での機材探索や棚卸し時に迅速に所在を特定でき、紛失や取り違えを防止することができます。

記入項目7.使用状況

現在の使用状況をできるだけ具体的に記録しましょう。

「SONY α7S III」はロケ班が撮影で「使用中」、「SHURE SM58」は倉庫で「保管中」、「Blackmagic ATEM Mini」は不具合で「修理中」、「古い三脚」は「廃棄済み」など、現場で必要な機材の所在や状態を即座に把握できるように丁寧に記入します。

記入項目8.担当者

各機材ごとに管理責任者を明記しておきます。トラブル発生時に連絡・対応ができるように連絡先を併記してもよいでしょう。

担当者を明確にすることで、管理の抜け漏れや責任の所在が曖昧になるのを防ぐことができます。

機材管理ならではのエクセル管理表の追記項目

上記の基本的な物品管理項目に加え、機材管理表を作成する際には以下の任意項目も検討することをおすすめします。現場のニーズに従って必要な項目を適宜設定しましょう。

記入項目1.レンズ情報

カメラ機材を所有している場合には、対応しているレンズの種類やマウント規格、付属レンズの有無などを記載しておきましょう。

これにより、現場で必要なレンズの選定や機材の組み合わせ確認がしやすくなり、撮影時のトラブル防止や効率的な運用につながります。

記入項目2.電源仕様

現場での電源トラブルや誤接続を防ぐために、機材ごとに必要な電源タイプ(AC/DC)、対応電圧、消費電力、バッテリーの種類や持続時間などを詳しく記録しましょう。

記入項目3.接続端子

HDMI、USB、XLR、BNCなど、機材に搭載されている入出力端子の種類や数を明記します。

これにより、他の機器との接続可否や必要なケーブルの準備を事前に把握でき、現場でのセッティングミスやトラブルを防ぐことができます。

記入項目4.メンテナンス日

定期点検や清掃、部品交換などの実施日を記録します。機材の劣化による故障などを未然に防ぎ、常に最良の状態で使えるように管理しましょう。

メンテナンス漏れの防止や、次回点検時期の把握にも役立ちます。

記入項目5.保証期間

メーカー保証や延長保証の有効期限を記載します。

保証期間を把握しておくことで、万が一故障した際に無償修理や交換が受けられるかどうかをすぐに判断でき、コスト削減や迅速な対応につながります。

記入項目6.取扱説明書

現場で操作方法や仕様をすぐに確認できるように、機材ごとのマニュアルや取扱説明書の保管場所、電子データの有無やURLなどを記載しましょう。

記入項目7.貸出履歴

過去の貸出し記録(貸出日・返却日・利用者・用途など)を詳しく管理しておきます。

機材の利用状況や稼働率の把握、トラブル発生時の追跡、貸出し忘れや返却遅延の防止に役立ちます。

記入項目8.故障履歴

修理やメンテナンスの記録(故障内容・修理日・対応内容・業者名など)を残しておきましょう。

機材ごとのトラブル傾向や寿命の予測、再発防止策の検討、適切な更新計画の立案がしやすくなります。

機材管理をシステム化するメリット

物品管理システムや機材管理システムを導入することで得られるメリットを確認しましょう。

メリット1.貸出し・返却・予約の管理や棚卸し作業を効率化できる

機材管理に便利に使える物品管理システム「コンビベース」を導入することで、手作業での管理作業を大幅に効率化できます。

従来のエクセル管理表では、機材の貸出し・返却時に手動で管理表を更新する必要がありました。コンビベースでは、バーコードやQRコードをスキャンするだけで自動的に台帳にアクセスし、データを更新することができます。

棚卸し作業もシステム化することで、従来の手作業に比べて作業時間を1/10程度に短縮できます。

メリット2.ヒューマンエラーを0にして管理表のデータを正確にできる

たとえばコンビベースの棚卸しアプリを使って実地棚卸する場合、自動的にシステムが現物情報と台帳情報とを突合し、情報入力するため、目視確認ミスや入力ミスなどのヒューマンエラーを防ぐことができます。

システム上でデータの整合性チェックが行われるため、正確性が担保されるだけでなく、スピーディーに記録し、記録漏れも防げます。

メリット3.複数拠点間でリアルタイムに情報共有できる

コンビベースのクラウド台帳があれば、複数の拠点や部署でリアルタイムに情報を共有できるようになります。

従来のエクセル管理では、データの更新時にファイルを共有する必要があり、情報の遅れが発生していました。しかしクラウド型のシステムを導入することで、どこからでも最新の情報にアクセスできるようになります。

無料プレゼント・資料ダウンロード

コンビベースのすべての機能や、導入事例、導入効果を知りたい方向けに、ご案内資料を無料でお配りしております。

- 「完全無料のトライアル(評価サイト)で30日間システムを使ってみたい」

- 「自社と同じ業種・規模の事例を読みたい」

- 「想定している運用が可能かどうか知りたい」

- 「使用中のシステムとの連携可否をチェックしたい」

- 「今すぐ見積もってほしい」

任意の「ご質問・ご要望」欄に、例のようにご入力いただきましたら、担当者が必要な情報を収集しまして後日お知らせいたします。ぜひお気軽に、物品管理のお悩み解決にご利用ください。

このブログが皆さまの「モノの管理のヒント」になれば幸いです。

※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です